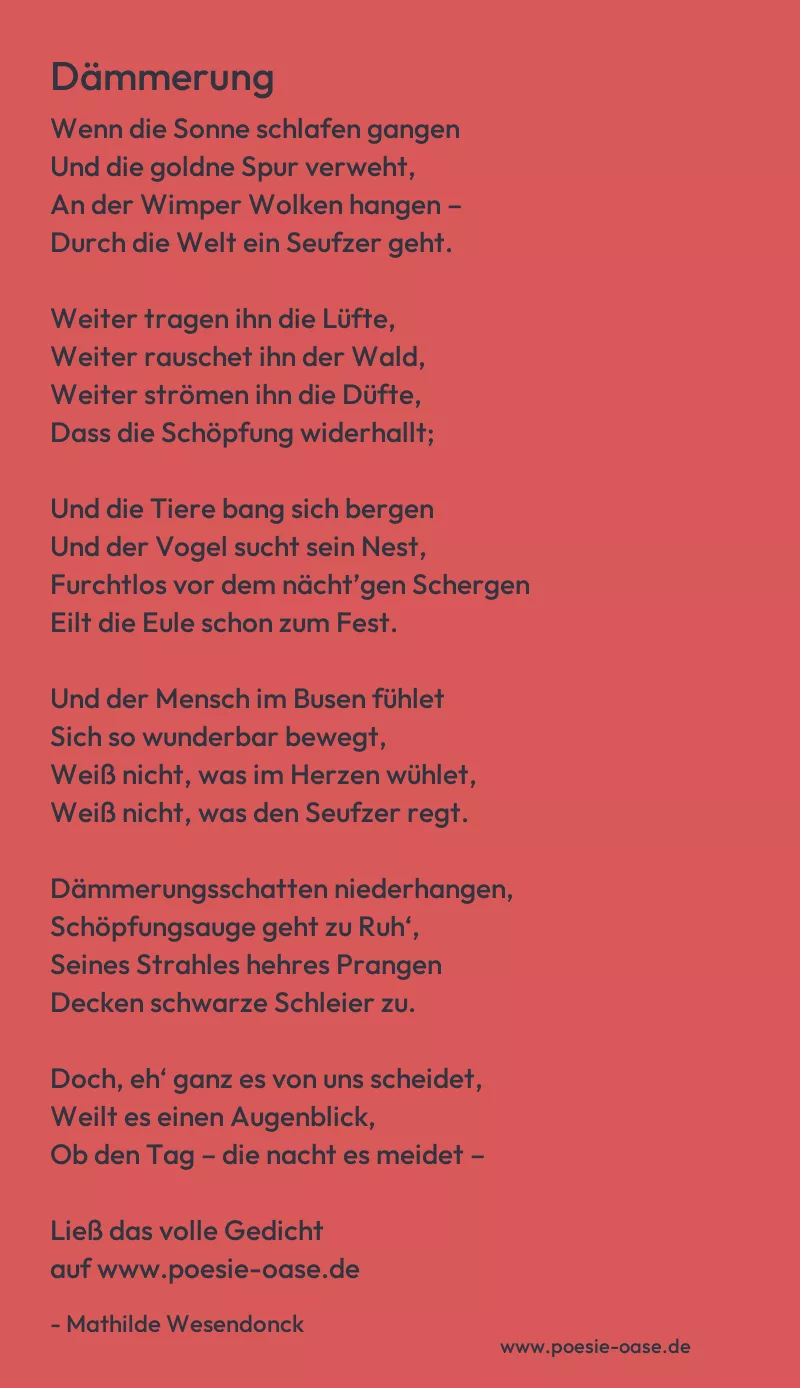

Wenn die Sonne schlafen gangen

Und die goldne Spur verweht,

An der Wimper Wolken hangen –

Durch die Welt ein Seufzer geht.

Weiter tragen ihn die Lüfte,

Weiter rauschet ihn der Wald,

Weiter strömen ihn die Düfte,

Dass die Schöpfung widerhallt;

Und die Tiere bang sich bergen

Und der Vogel sucht sein Nest,

Furchtlos vor dem nächt’gen Schergen

Eilt die Eule schon zum Fest.

Und der Mensch im Busen fühlet

Sich so wunderbar bewegt,

Weiß nicht, was im Herzen wühlet,

Weiß nicht, was den Seufzer regt.

Dämmerungsschatten niederhangen,

Schöpfungsauge geht zu Ruh‘,

Seines Strahles hehres Prangen

Decken schwarze Schleier zu.

Doch, eh‘ ganz es von uns scheidet,

Weilt es einen Augenblick,

Ob den Tag – die nacht es meidet –

Sinket müde dann zurück.

Horch! kein Atem weht im Kreise,

Keine Wunde blutet mehr,

Gute Geister wandeln leise,

Balsam streuend, hin und her.

Tiefer senken sich die Schatten,

Legen weich sich um die Welt;

Rings die Wipfel, rings die Matten

Süßer Wahn umfangen hält.

Alle sehen ihn erglänzen,

Der der Finsternis erlag,

Neu erstehn in Purpurkränzen,

Alle träumen sich den Tag.

Legtest du die weiche Binde,

Gottheit, um des Menschen Haupt;

Dass er nie getäuscht sich finde,

wenn er ewig, ewig glaubt?