Alltag, Gemeinfrei, Geschichte & Kultur, Gesellschaft & Kritik, Humor & Ironie, Ironie, Kritik, Kurz, Politik, Sarkasmus, Soziale Themen

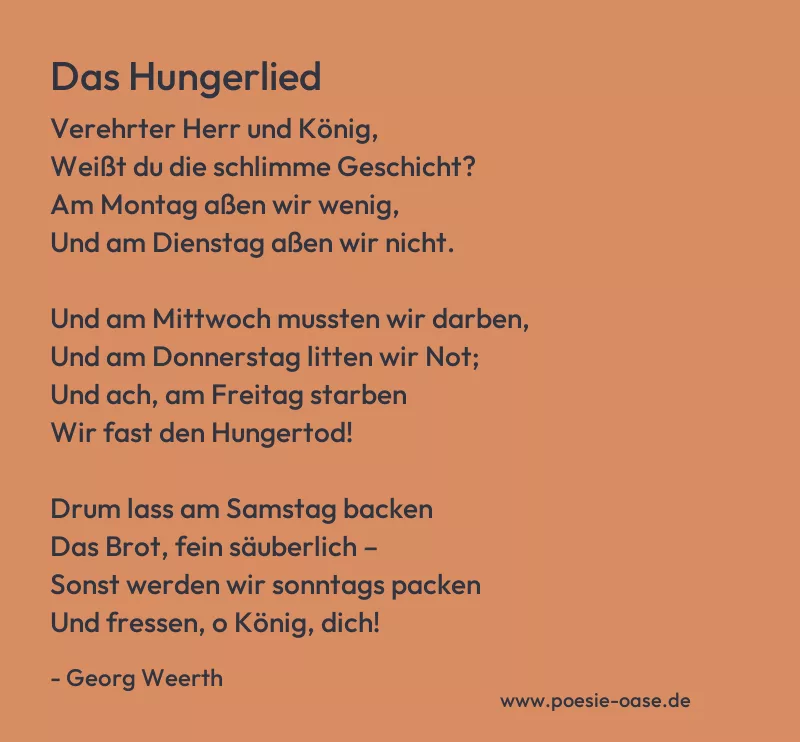

Das Hungerlied

Verehrter Herr und König,

Weißt du die schlimme Geschicht?

Am Montag aßen wir wenig,

Und am Dienstag aßen wir nicht.

Und am Mittwoch mussten wir darben,

Und am Donnerstag litten wir Not;

Und ach, am Freitag starben

Wir fast den Hungertod!

Drum lass am Samstag backen

Das Brot, fein säuberlich –

Sonst werden wir sonntags packen

Und fressen, o König, dich!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Das Hungerlied“ von Georg Weerth beschreibt auf satirische und gleichzeitig eindringliche Weise das Elend der Armut und die Verzweiflung derjenigen, die unter mangelnder Versorgung leiden. Der Sprecher wendet sich direkt an einen „verehrten Herrn und König“, was auf die Gesellschaftsordnung hinweist, in der der Herrscher oder die Oberschicht über das Wohl der einfachen Menschen entscheidet. Der „verehrte Herr“ ist jedoch vollkommen abgetrennt von den realen Bedürfnissen und dem Leid der Armen. Die ersten vier Zeilen schildern in knappen, fast beiläufigen Versen die katastrophalen Auswirkungen von Hunger und Entbehrung.

Die schrittweise Eskalation des Hungers wird durch die Tage der Woche strukturiert: „am Montag aßen wir wenig, am Dienstag aßen wir nicht“, was die zunehmende Dramatik der Situation verdeutlicht. Der Sprecher lässt die Zeit fortschreiten und zeigt, wie der Hunger im Laufe der Woche immer bedrohlicher wird. Der „Mittwoch“ und „Donnerstag“ sind von „darben“ und „Not“ geprägt, was den körperlichen und seelischen Verfall der Betroffenen widerspiegelt. Am Freitag erreicht der Zustand seinen dramatischen Höhepunkt: „wir starben fast den Hungertod“. Diese steigernde Darstellung des Hungers unterstreicht das Elend und die Verzweiflung der betroffenen Menschen.

In der letzten Strophe wird der Appell an den „König“ deutlich. Die Menschen fordern, dass „am Samstag das Brot“ gebacken wird, was eine einfache, aber grundlegende Forderung nach Nahrung und einem gerechten Leben darstellt. Die Möglichkeit des Hungers wird direkt mit der Drohung verbunden, dass „wir sonntags packen und fressen, o König, dich!“ Diese drastische Wendung ist eine drastische Satire auf die soziale Ungleichheit und die scharfe Kritik an einer herrschenden Klasse, die das Wohl ihrer Untertanen vernachlässigt. Der Humor, der sich hier in der Androhung einer Kannibalismus-Metapher zeigt, hebt den Ernst der Lage auf eine ironische Weise hervor. Der Appell an den König zeigt den verzweifelten Versuch, durch das Bild der Revolte und des Widerstandes die Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit und das Leid zu lenken.

Weerth verwendet in diesem Gedicht eine Mischung aus schwarzem Humor und scharfer Kritik an den sozialen Missständen, um die verzweifelte Lage der Armen darzustellen. Das Gedicht ist ein starkes Beispiel für die satirische Form, die in der Literatur des 19. Jahrhunderts oft genutzt wurde, um Missstände in der Gesellschaft anzuprangern. Es kritisiert die soziale Ungleichheit und die Gleichgültigkeit der Herrschenden gegenüber den Bedürfnissen der Menschen auf eine zugespitzte und einprägsame Weise.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.