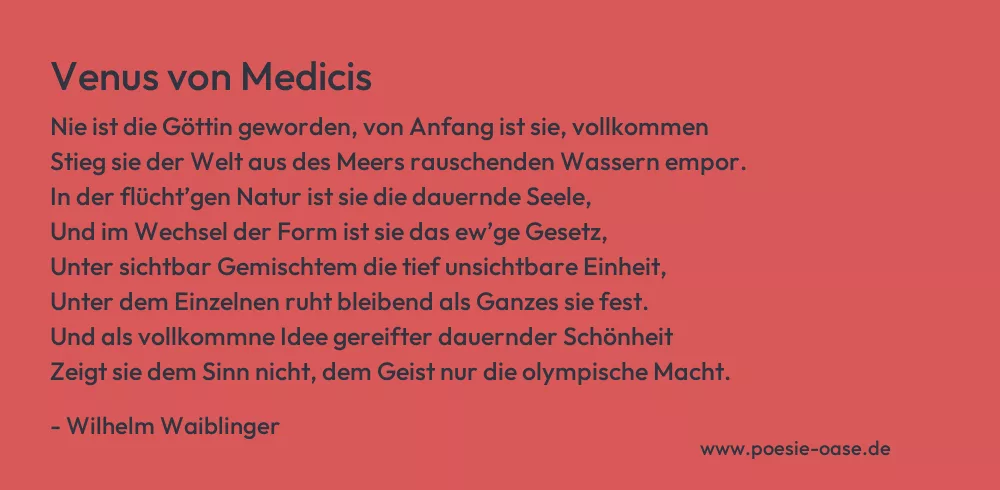

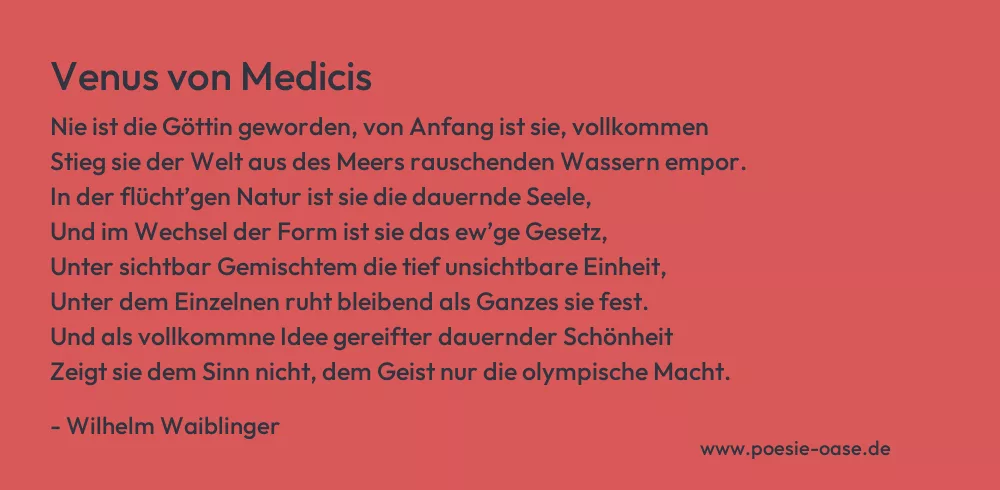

Venus von Medicis

Nie ist die Göttin geworden, von Anfang ist sie, vollkommen

Stieg sie der Welt aus des Meers rauschenden Wassern empor.

In der flücht’gen Natur ist sie die dauernde Seele,

Und im Wechsel der Form ist sie das ew’ge Gesetz,

Unter sichtbar Gemischtem die tief unsichtbare Einheit,

Unter dem Einzelnen ruht bleibend als Ganzes sie fest.

Und als vollkommne Idee gereifter dauernder Schönheit

Zeigt sie dem Sinn nicht, dem Geist nur die olympische Macht.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Venus von Medicis“ von Wilhelm Waiblinger behandelt die Idee der vollendeten Schönheit und der ewigen, göttlichen Form, die sich jenseits der flüchtigen Natur manifestiert. Zu Beginn beschreibt Waiblinger die Göttin Venus als eine unvergängliche Entität: „Nie ist die Göttin geworden, von Anfang ist sie, vollkommen“. Diese Aussage hebt die Zeitlosigkeit und Vollkommenheit der Venus hervor – sie ist nicht etwas, das im Laufe der Zeit geschaffen wurde, sondern etwas, das von Anfang an existierte und immer schon in ihrer perfekten Form war. Die Göttin erscheint als Symbol für absolute Schönheit, die unabhängig von den Veränderungen der Welt bleibt.

Die Zeile „Stieg sie der Welt aus des Meers rauschenden Wassern empor“ bezieht sich auf die mythologische Entstehung der Venus aus dem Meer. Waiblinger verwendet dieses Bild, um die Göttin als Ursprung von Schönheit und Vollkommenheit darzustellen. Der „rauschende Wassern“ des Meeres kann dabei für das Chaos oder die unendlichen Möglichkeiten der Welt stehen, aus denen die Göttin in ihrer makellosen Form hervorgeht. Diese Darstellung der Venus symbolisiert das Ideal von Reinheit und Schönheit, das über das Chaos der Welt hinausgeht.

Im weiteren Verlauf des Gedichts wird die Göttin als die „dauernde Seele“ und das „ew’ge Gesetz“ beschrieben, die über die flüchtige Natur und die wechselnden Formen hinweg besteht. „In der flücht’gen Natur ist sie die dauernde Seele“ hebt die Idee hervor, dass wahre Schönheit und Vollkommenheit nicht vergänglich sind, sondern in einer höheren, dauerhaften Form existieren. Der „Wechsel der Form“ verweist auf die ständige Veränderung der äußeren Welt, während „das ew’ge Gesetz“ die ewige und unveränderliche Wahrheit darstellt, die diese Veränderungen regelt.

Die „unsichtbare Einheit“ und das „bleibend als Ganzes fest ruhende“ Bild der Venus verdeutlichen, dass wahre Schönheit und Vollkommenheit nicht immer auf den ersten Blick sichtbar sind. Sie existiert nicht in den Einzelteilen, sondern als eine tiefere, unsichtbare Einheit, die sich über das Einzelne erhebt und alles zusammenhält. Diese Vorstellung von Venus als einem Prinzip, das das Universum und die Welt ordnet, vermittelt die Idee einer höheren, göttlichen Ordnung.

Im abschließenden Vers, „Und als vollkommne Idee gereifter dauernder Schönheit / Zeigt sie dem Sinn nicht, dem Geist nur die olympische Macht“, wird die Venus als die Verkörperung der perfekten Idee und der göttlichen Macht beschrieben. Ihre Schönheit ist nicht für die physischen Sinne zugänglich, sondern nur für den Geist, der die wahre Bedeutung und Macht der Göttin erfassen kann. Waiblinger suggeriert hier, dass wahre Schönheit nicht im Äußeren, sondern im Inneren und im geistigen Verständnis liegt – eine Idee, die mit der Philosophie der platonischen Schönheit und der göttlichen Vollkommenheit resoniert.

Insgesamt stellt Waiblinger die Venus von Medicis als ein Symbol für die zeitlose, göttliche Schönheit dar, die jenseits der physischen Welt existiert und nur durch geistiges Erkennen wahrgenommen werden kann. Sie steht für eine höhere Ordnung und das ewige Gesetz, das die Welt durchdringt und ordnet.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.