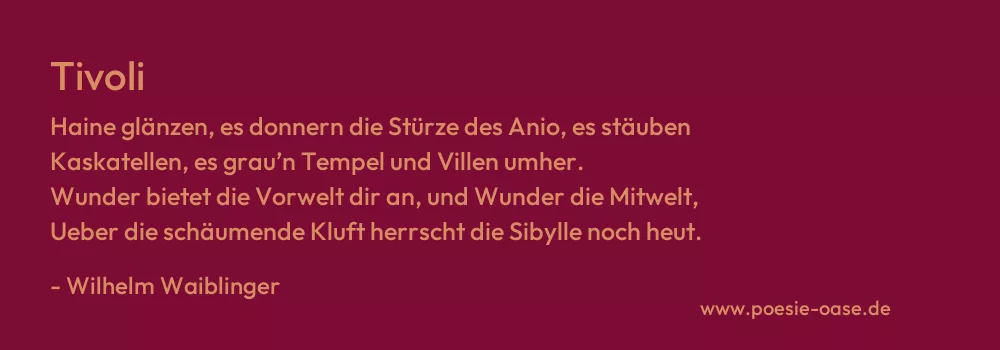

Tivoli

Haine glänzen, es donnern die Stürze des Anio, es stäuben

Kaskatellen, es grau’n Tempel und Villen umher.

Wunder bietet die Vorwelt dir an, und Wunder die Mitwelt,

Ueber die schäumende Kluft herrscht die Sibylle noch heut.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Tivoli“ von Wilhelm Waiblinger ist eine dichterische Momentaufnahme des berühmten Ortes Tivoli in der Nähe Roms, der sowohl durch seine landschaftliche Schönheit als auch durch seine kulturelle Bedeutung seit der Antike fasziniert. In nur vier Versen entwirft Waiblinger ein intensives Bild von Naturgewalt, geschichtlicher Tiefe und mythischer Atmosphäre.

Im Zentrum stehen die „Stürze des Anio“ – die Wasserfälle des Flusses Aniene –, die mit Donnern und Gischtgewalt die Szenerie dominieren. Gleichzeitig erscheinen in der Umgebung „Tempel und Villen“, die sowohl an die römische Antike als auch an die Renaissance erinnern. Der Kontrast zwischen Bewegung und Monument, zwischen Natur und Bauwerk, erzeugt eine spannungsvolle, fast ehrfürchtige Stimmung.

Waiblinger nutzt eine gehobene, klassizistische Sprache („Haine“, „Kaskatellen“, „Mitwelt“), die den Eindruck eines erhabenen Schauplatzes verstärkt. Die Rede von „Wundern der Vorwelt“ und der „Mitwelt“ betont die zeitübergreifende Bedeutung Tivolis – es ist nicht nur ein Ort der Vergangenheit, sondern bleibt auch in der Gegenwart voller Staunen und Bedeutung. Die Erwähnung der „Sibylle“, einer mythischen Seherin, deutet auf das Fortwirken antiker Weisheit und Geheimnisse hin, die über der „schäumenden Kluft“ thronen.

Das Gedicht verleiht Tivoli eine fast überirdische Aura. Es ist ein Ort, an dem Natur und Kultur, Geschichte und Gegenwart, Mythos und Realität verschmelzen. Waiblinger gelingt es, mit wenigen Worten eine dichte, symbolisch aufgeladene Landschaft zu evozieren, die das Staunen des lyrischen Ichs in den Mittelpunkt stellt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.