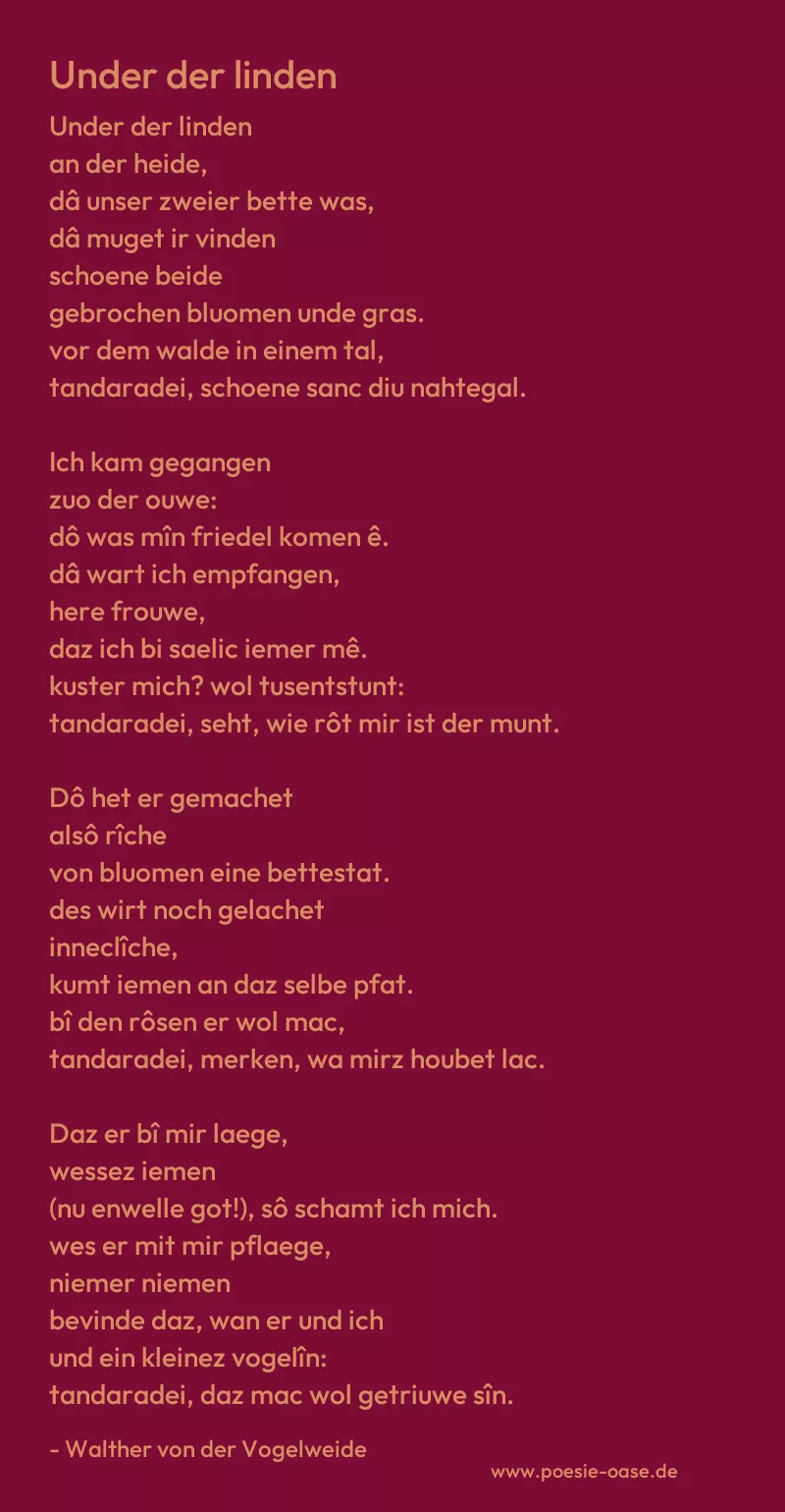

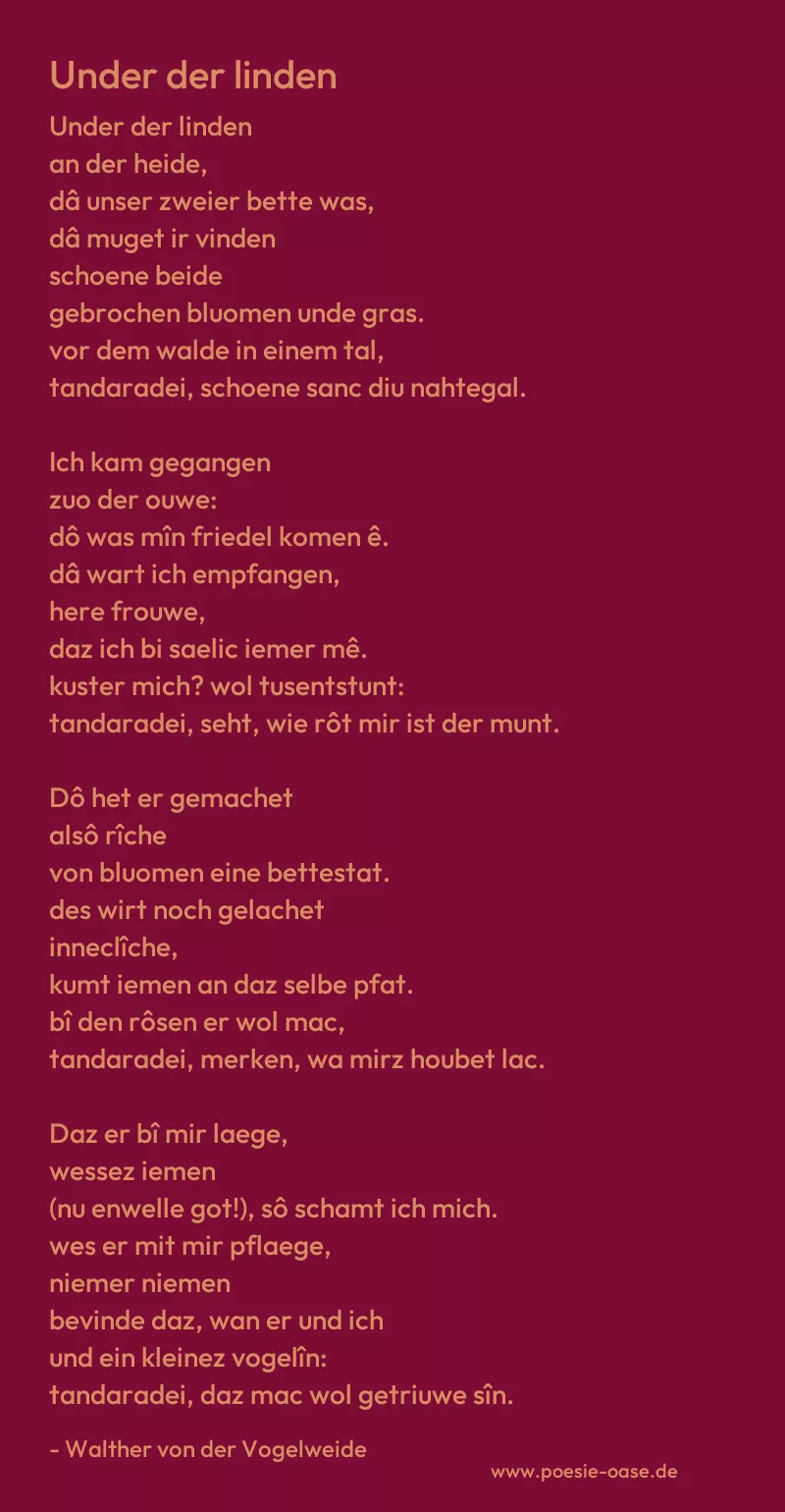

Under der linden

Under der linden

an der heide,

dâ unser zweier bette was,

dâ muget ir vinden

schoene beide

gebrochen bluomen unde gras.

vor dem walde in einem tal,

tandaradei, schoene sanc diu nahtegal.

Ich kam gegangen

zuo der ouwe:

dô was mîn friedel komen ê.

dâ wart ich empfangen,

here frouwe,

daz ich bi saelic iemer mê.

kuster mich? wol tusentstunt:

tandaradei, seht, wie rôt mir ist der munt.

Dô het er gemachet

alsô rîche

von bluomen eine bettestat.

des wirt noch gelachet

inneclîche,

kumt iemen an daz selbe pfat.

bî den rôsen er wol mac,

tandaradei, merken, wa mirz houbet lac.

Daz er bî mir laege,

wessez iemen

(nu enwelle got!), sô schamt ich mich.

wes er mit mir pflaege,

niemer niemen

bevinde daz, wan er und ich

und ein kleinez vogelîn:

tandaradei, daz mac wol getriuwe sîn.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Under der linden“ von Walther von der Vogelweide ist ein klassisches Beispiel für die mittelalterliche Minnegesang-Tradition und thematisiert die heimliche Liebe zwischen zwei Personen, die sich in der Natur begegnen. Die erste Strophe beschreibt eine Szene unter einer Linde an der Heide, einem idyllischen, naturverbundenen Ort, der als Symbol für Liebe und Zuneigung dient. Der Ort, an dem das Paar zusammen war, ist mit „gebrochenen Blumen und Gras“ bedeckt, was auf die zarten und flüchtigen Aspekte der Liebe hinweist, die im Moment der Vereinigung ihre Bedeutung entfalten. Das Bild der „schoene sanc diu nahtegal“ (die Nachtigall singt schön) verstärkt die romantische und harmonische Atmosphäre dieser Begegnung, da der Gesang des Vogels die Zuneigung und Freude der Liebenden widerspiegelt.

In der zweiten Strophe wird die Annäherung zwischen den Liebenden beschrieben. Der Sprecher kommt zu der „ouwe“ (dem Ort der Begegnung) und wird von seiner „here frouwe“ (der Dame) empfangen. Dies ist ein Moment der Erfüllung und des Friedens für den Sprecher, da er das Gefühl hat, dass er bei der Dame „saelic iemer mê“ (immer glücklicher) sein kann. Der Kuss, den sie ihm gibt, wird als ein Ausdruck der Liebe und des Glücks beschrieben, und die Röte in seinem Gesicht („rôt mir ist der munt“) zeigt seine Erregung und Freude.

In der dritten Strophe beschreibt der Sprecher, wie der Liebesgarten aus Blumen als ein symbolisches „bettestat“ (Bett) für das Paar dient. Der Garten, der mit Rosen bedeckt ist, ist ein Ort der Liebe, an dem sie ihre Zuneigung ausleben können. Die „rôsen“ (Rosen) als Symbol für die Schönheit und die Zartheit der Liebe verstärken den romantischen Charakter der Szene. Die Zuneigung des Paares wird als so tief empfunden, dass die Umgebung selbst zu einem Zeugen dieser Liebe wird.

Die letzte Strophe stellt die intime Nähe zwischen den beiden dar. Der Sprecher gibt zu, dass er sich in diesem Moment mit der Dame schämt, da ihre Zuneigung so vertraulich und privat ist, dass sie niemandem außer ihnen beiden und dem kleinen „vogelîn“ (Vögelchen) bekannt ist. Diese intime Zweisamkeit wird als vollkommen und vertrauensvoll dargestellt. Das „tandaradei“ ist ein musikalischer Ausdruck, der die Freude und das Glück des Sprechers unterstreicht und gleichzeitig die geheime, zarte Verbindung zwischen den beiden verstärkt.

Insgesamt ist „Under der linden“ ein Gedicht, das die Reinheit und Schönheit der Liebe feiert, die im Einklang mit der Natur stattfindet. Der poetische Einsatz von Blumen, Vögeln und der linde als Symbol für den natürlichen Rahmen der Liebe verstärkt die Vorstellung einer idealisierten, reinen Zuneigung. Es zeigt den Moment der Erfüllung und das stille Glück, das in der Nähe und Intimität der Liebenden liegt. Die Symbolik und die zarten, liebevollen Bilder verleihen dem Gedicht eine sanfte, idyllische Qualität, die typisch für die Minnegesänge des Mittelalters ist.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.