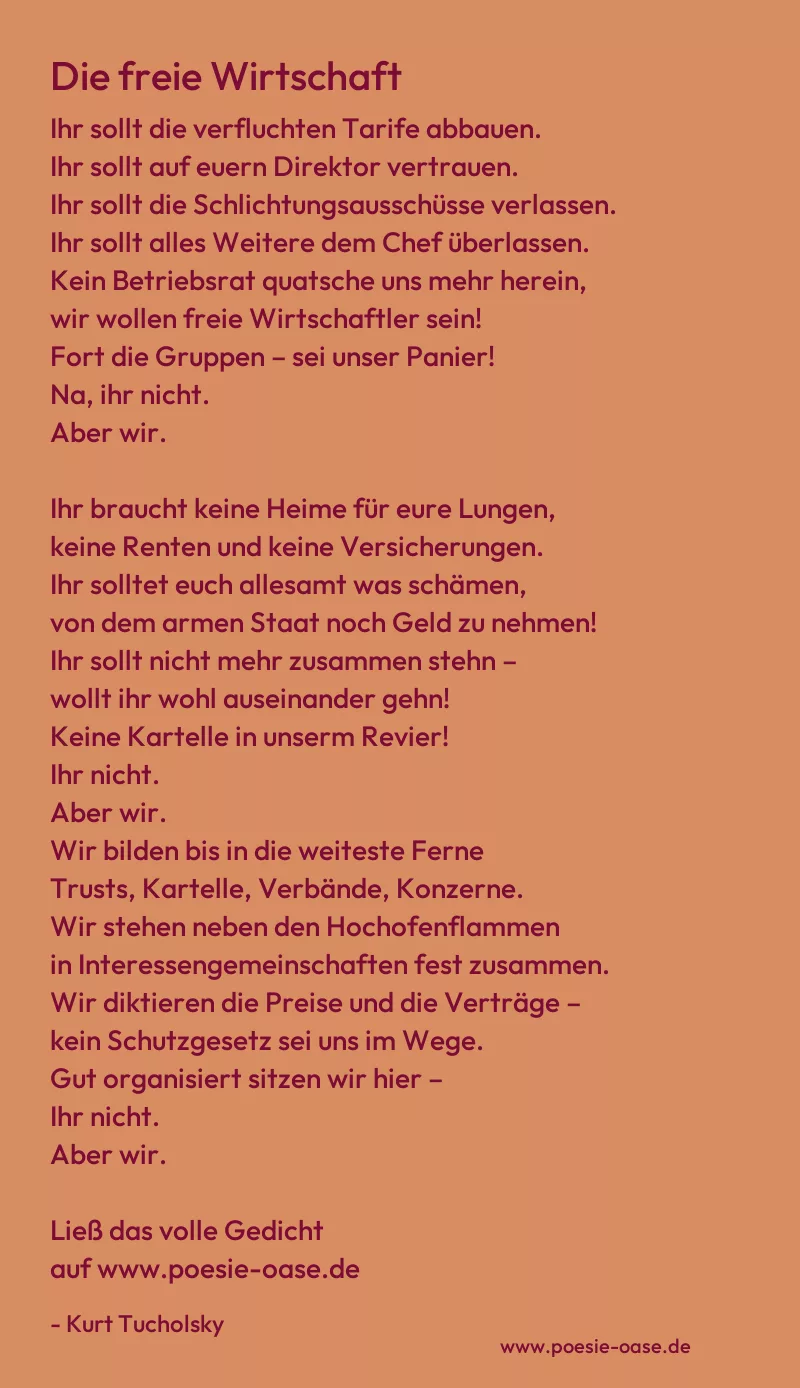

Die freie Wirtschaft

Ihr sollt die verfluchten Tarife abbauen.

Ihr sollt auf euern Direktor vertrauen.

Ihr sollt die Schlichtungsausschüsse verlassen.

Ihr sollt alles Weitere dem Chef überlassen.

Kein Betriebsrat quatsche uns mehr herein,

wir wollen freie Wirtschaftler sein!

Fort die Gruppen – sei unser Panier!

Na, ihr nicht.

Aber wir.

Ihr braucht keine Heime für eure Lungen,

keine Renten und keine Versicherungen.

Ihr solltet euch allesamt was schämen,

von dem armen Staat noch Geld zu nehmen!

Ihr sollt nicht mehr zusammen stehn –

wollt ihr wohl auseinander gehn!

Keine Kartelle in unserm Revier!

Ihr nicht.

Aber wir.

Wir bilden bis in die weiteste Ferne

Trusts, Kartelle, Verbände, Konzerne.

Wir stehen neben den Hochofenflammen

in Interessengemeinschaften fest zusammen.

Wir diktieren die Preise und die Verträge –

kein Schutzgesetz sei uns im Wege.

Gut organisiert sitzen wir hier –

Ihr nicht.

Aber wir.

Was ihr macht, ist Marxismus. Nieder damit!

Wir erobern die Macht, Schritt für Schritt.

Niemand stört uns. In guter Ruh

sehn Regierungssozialisten zu.

Wir wollen euch einzeln. An die Gewehre!

Das ist die neuste Wirtschaftslehre.

Die Forderung ist noch nicht verkündet,

die ein deutscher Professor uns nicht begründet.

In Betrieben wirken für unsere Idee

die Offiziere der alten Armee,

die Stahlhelmleute, Hitlergarden –

Ihr, in Kellern und in Mansarden,

merkt ihr nicht, was mit euch gespielt wird?

mit wessen Schweiß der Gewinn erzielt wird?

Komme, was da kommen mag.

Es kommt der Tag,

da ruft der Arbeitspionier:

„Ihr nicht.

Aber Wir. Wir. Wir.“

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die freie Wirtschaft“ von Kurt Tucholsky ist eine scharfe satirische Anklage gegen die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit in der Weimarer Republik. Tucholsky entlarvt darin die Doppelmoral und Heuchelei der wirtschaftlichen Eliten, die einerseits „freie Wirtschaft“ fordern und gleichzeitig selbst in hochorganisierten Machtstrukturen wie Kartellen, Trusts und Verbänden agieren. Die wiederholte Gegenüberstellung „Ihr nicht. Aber wir.“ wird dabei zum zentralen rhetorischen Mittel, das die Kluft zwischen Kapital und Arbeit, oben und unten, zynisch betont.

Die erste Strophe parodiert den Anspruch der Unternehmer auf Deregulierung: Tarifverträge, Betriebsräte, Arbeiterschutz – all das soll beseitigt werden, aber nur für die Arbeiterseite. Während den Beschäftigten Individualismus und Eigenverantwortung zugemutet werden, beanspruchen die Unternehmer für sich selbst kollektive Macht durch Zusammenschlüsse und Kontrolle. Damit wird die Idee einer „freien Wirtschaft“ als einseitiges Machtinstrument entlarvt.

Tucholsky arbeitet bewusst mit einem polemischen Ton, einer direkten Sprache und antithetischen Strukturen. Er zitiert ironisch neoliberale Forderungen, um sie durch die Konfrontation mit der Realität zu entlarven. Der Begriff „freie Wirtschaft“ wird so ins Gegenteil verkehrt – nicht als freier Wettbewerb, sondern als unkontrollierte Herrschaft der wirtschaftlich Starken. Der Text zeigt: Was den Arbeitern verboten wird, ist für das Kapital selbstverständlich und sogar rechtlich und politisch abgesichert.

In den letzten Strophen wird der Ton kämpferischer und düsterer. Tucholsky warnt vor dem Zusammenspiel von Wirtschaftsmacht, konservativen Militärs und faschistischen Kräften wie dem Stahlhelm oder den Hitlergarden. Die scheinbare Neutralität des Staates („Regierungssozialisten sehn zu“) ermöglicht diese Entwicklung. Die letzte Wendung des Gedichts – ein Aufruf an die Arbeiter, sich zu wehren – verweist auf eine mögliche Umkehr, auf einen kommenden Tag des Widerstands. Doch auch hier bleibt der Klang bitter: Die finale Refrain-Umkehrung („Ihr nicht. Aber Wir. Wir. Wir.“) wirkt wie eine düstere Mahnung, dass es nicht bei der Passivität der Arbeiter bleiben darf.

Tucholsky gelingt mit diesem Gedicht eine prägnante und sarkastische Kritik am wirtschaftlichen und politischen Machtgefüge seiner Zeit – ein Text, der auch heute noch erschreckend aktuell wirkt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.