Angst, Emotionen & Gefühle, Frieden, Gemeinfrei, Herbst, Herzschmerz, Himmel & Wolken, Krieg, Kriegsgeschichte, Leidenschaft, Religion, Sommer

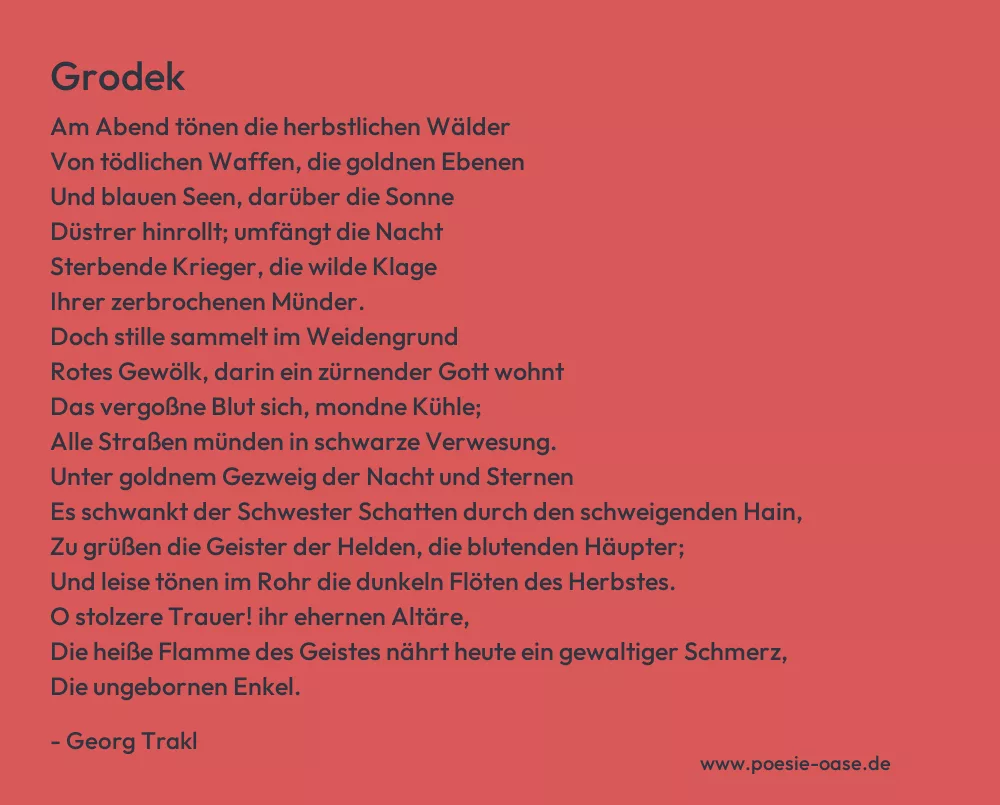

Grodek

Am Abend tönen die herbstlichen Wälder

Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen

Und blauen Seen, darüber die Sonne

Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht

Sterbende Krieger, die wilde Klage

Ihrer zerbrochenen Münder.

Doch stille sammelt im Weidengrund

Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt

Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle;

Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.

Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen

Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain,

Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter;

Und leise tönen im Rohr die dunkeln Flöten des Herbstes.

O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre,

Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz,

Die ungebornen Enkel.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Grodek“ von Georg Trakl vermittelt die düstere, tragische Realität des Krieges und stellt die Konflikte zwischen Leben und Tod, zwischen Natur und menschlicher Zerstörung in den Mittelpunkt. Die erste Strophe beschreibt eine herbstliche Szenerie, die durch den „tödlichen Waffen“ und den „goldnen Ebenen“ einen scharfen Kontrast zwischen der Schönheit der Natur und der Gewalt des Krieges aufzeigt. Die „blauen Seen“, über denen die Sonne „düster hinrollt“, symbolisieren eine friedliche Idylle, die jedoch von der Dunkelheit des Krieges überschattet wird. Die „sterbenden Krieger“, deren „wilde Klage“ von „zerbrochenen Münder“ kommt, verdeutlichen das Leid und den Schmerz des Krieges, wobei der Tod der Soldaten die größte Herausforderung und das Zentrum des Gedichts bildet.

In der zweiten Strophe führt Trakl ein weiteres starkes Bild ein, das von einer „stillen“ Sammlung im „Weidengrund“ spricht, wo „rotes Gewölk“ das Blut der Gefallenen symbolisiert. Dieser „zürnende Gott“, der im Blut wohnt, verweist auf das göttliche Gericht und die Unausweichlichkeit des Todes im Krieg. Die „mondne Kühle“ und das Bild der „schwarzen Verwesung“, in die alle Straßen „münden“, zeichnen ein Bild des Verfalls und der Zerstörung, das auf die gesamte Landschaft und das menschliche Leben übergreift.

Die dritte Strophe bringt eine mystische Dimension in das Gedicht ein: „Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen“ schwankt der „Schwester Schatten“ durch den „schweigenden Hain“, was auf die Verbindung zwischen der irdischen und der jenseitigen Welt hindeutet. Der „Schwester Schatten“ könnte eine Vision der trauernden Menschlichkeit oder der Erinnerung an die gefallenen Helden darstellen. Das Bild der „blutenden Häupter“ verweist auf die Toten, deren Geister durch den Hain wandern, und verstärkt die Vorstellung des Krieges als eine unendliche, sich wiederholende Tragödie. Die „dunklen Flöten des Herbstes“ und das „rohr“ als Musikinstrumente tragen zur mystischen, fast klagenden Atmosphäre bei.

In der letzten Strophe wird eine „stolzere Trauer“ gepriesen, die sich in den „ehernen Altären“ manifestiert – ein Bild, das die Idee von Opfer und Erinnerung aufgreift. Die „heiße Flamme des Geistes“ wird von einem „gewaltigen Schmerz“ genährt, was auf die tiefe Tragödie und das Erbe des Krieges hinweist. Es wird deutlich, dass dieser Schmerz nicht nur die Lebenden betrifft, sondern auch die „ungeborenen Enkel“, die in der Zukunft weiterhin unter den Folgen der Gewalt und des Krieges leiden werden.

Trakls „Grodek“ ist ein Gedicht über den schmerzhaften und zerstörerischen Zyklus von Krieg und Tod, das den Kontrast zwischen der Schönheit der Natur und der Tragödie des menschlichen Leidens eindrucksvoll aufzeigt. Es stellt die Frage nach der ewigen Präsenz des Krieges, der nicht nur das Leben der Gefallenen, sondern auch das der kommenden Generationen beeinflusst. Trakl verwendet dunkle, mystische Bilder, um die tiefere Bedeutung des Krieges als universelle und unausweichliche Erfahrung zu verdeutlichen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.