Abenteuer & Reisen, Alltag, Angst, Blumen & Pflanzen, Erinnerungen, Freiheit & Sehnsucht, Frieden, Gemeinfrei, Himmel & Wolken, Kindheit & Jugend, Leichtigkeit, Liebe & Romantik

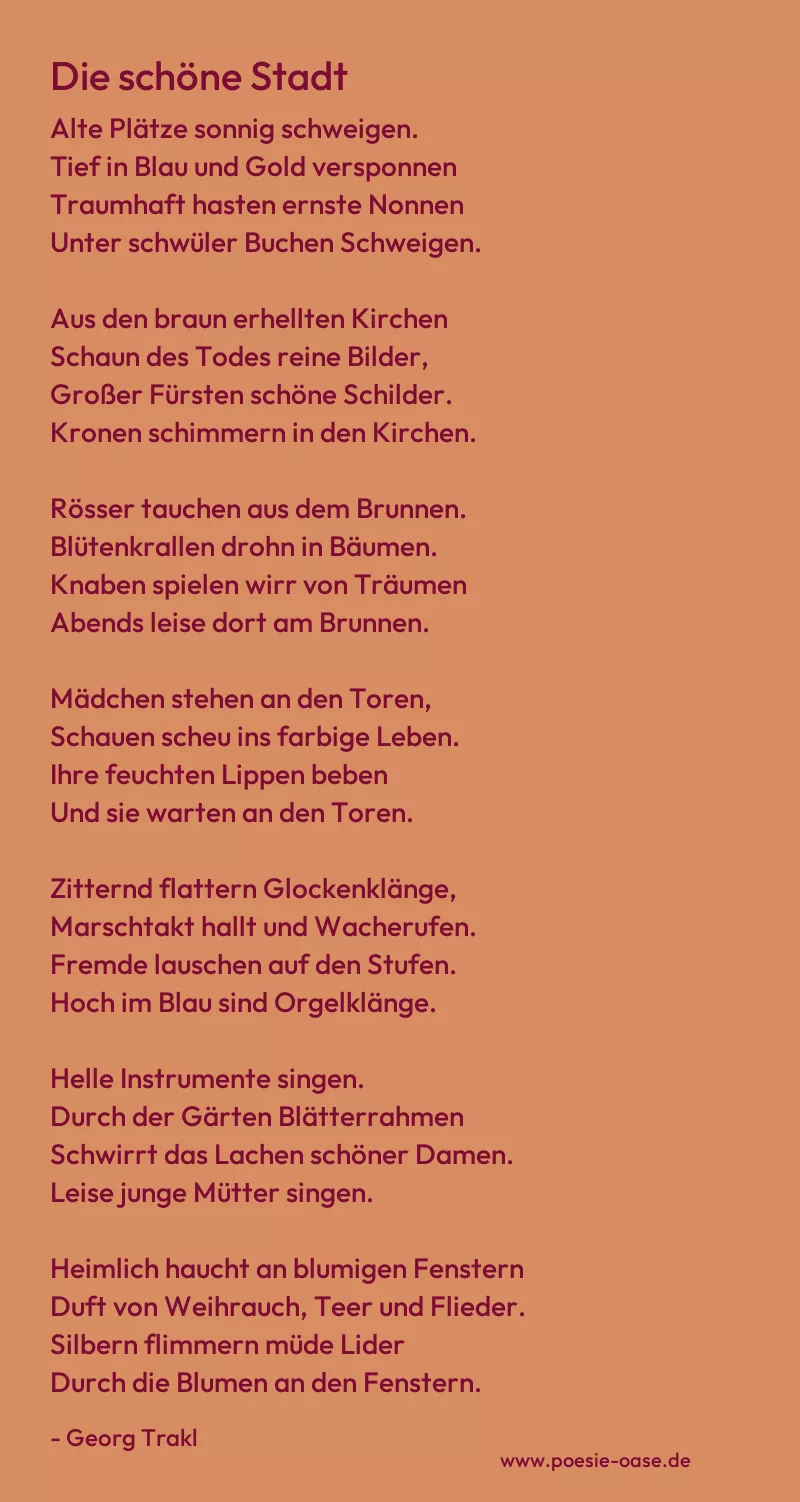

Die schöne Stadt

Alte Plätze sonnig schweigen.

Tief in Blau und Gold versponnen

Traumhaft hasten ernste Nonnen

Unter schwüler Buchen Schweigen.

Aus den braun erhellten Kirchen

Schaun des Todes reine Bilder,

Großer Fürsten schöne Schilder.

Kronen schimmern in den Kirchen.

Rösser tauchen aus dem Brunnen.

Blütenkrallen drohn in Bäumen.

Knaben spielen wirr von Träumen

Abends leise dort am Brunnen.

Mädchen stehen an den Toren,

Schauen scheu ins farbige Leben.

Ihre feuchten Lippen beben

Und sie warten an den Toren.

Zitternd flattern Glockenklänge,

Marschtakt hallt und Wacherufen.

Fremde lauschen auf den Stufen.

Hoch im Blau sind Orgelklänge.

Helle Instrumente singen.

Durch der Gärten Blätterrahmen

Schwirrt das Lachen schöner Damen.

Leise junge Mütter singen.

Heimlich haucht an blumigen Fenstern

Duft von Weihrauch, Teer und Flieder.

Silbern flimmern müde Lider

Durch die Blumen an den Fenstern.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die schöne Stadt“ von Georg Trakl beschreibt eine Stadt, die auf der einen Seite von einer friedlichen Schönheit geprägt ist, auf der anderen Seite aber auch eine tiefe, fast mystische Dunkelheit in sich trägt. Die ersten Verse schildern eine ruhige, sonnige Atmosphäre, in der „alte Plätze“ schweigen und Nonnen unter „schwüler Buchen“ hasten. Das Bild von Nonnen, die durch diese stillen, warmen Plätze ziehen, lässt an eine Welt der geistigen Ruhe denken, doch das „Schweigen“ und die „schwüle“ Luft erwecken zugleich eine dichte, beklemmende Stimmung.

In der zweiten Strophe kontrastiert Trakl diese Atmosphäre mit den düsteren „reinen Bildern“ des Todes, die aus den Kirchen herausschauen. Die Kirchen erscheinen als Orte der Macht und des Verfalls, in denen „große Fürsten“ und „schöne Schilder“ zu finden sind. Die „Kronen“, die in den Kirchen schimmern, könnten auf das Erbe und die Herrschaft verweisen, doch gleichzeitig wird die Präsenz des Todes betont, was der Stadt eine melancholische, fast tragische Dimension verleiht. Die Kirchen werden zu Symbolen für die vergängliche Macht und Schönheit, die unaufhaltsam dem Ende entgegenstreben.

In den folgenden Strophen mischen sich Bilder von Jugend und Lebensfreude mit einer unbestimmten Bedrohung. „Rösser tauchen aus dem Brunnen“ und „Blütenkrallen drohen in Bäumen“ – diese surrealen Bilder scheinen den Traumcharakter der Stadt zu betonen, doch sie tragen auch eine gewisse Dunkelheit in sich. Die Kinder, die „wirr von Träumen“ spielen, und die Mädchen, die „scheu ins farbige Leben“ schauen, verkörpern eine jugendliche Unschuld, die sich zugleich in einer Welt von Entfremdung und Bedrohung wiederfindet. Das Warten und das Zögern der Mädchen an den Toren symbolisieren eine Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem, einer Erfahrung oder einem Ideal, das jenseits ihrer Reichweite bleibt.

Die letzte Strophe fügt noch ein weiteres Element der Sinnlichkeit und Transzendenz hinzu, indem sie den Duft von „Weihrauch, Teer und Flieder“ beschreibt, der an den Fenstern der blumigen Stadt schwebt. Das „flimmern müder Lider“ und die „leisen jungen Mütter“ erzeugen ein Bild von Erschöpfung und gleichzeitig von zarter Schönheit, während das Lachen der Damen und der Klang von Instrumenten die lebendige, aber gleichzeitig schwebende Atmosphäre der Stadt weiter unterstreichen.

Trakls Gedicht entfaltet sich wie ein Traum, in dem sich Schönheit und Tod, Leben und Verfall, Jugend und Vergänglichkeit auf faszinierende Weise vermischen. Es beschreibt eine Stadt, die von einem ästhetischen Glanz durchzogen ist, jedoch auch von einer dunklen, geheimnisvollen und melancholischen Stimmung begleitet wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.