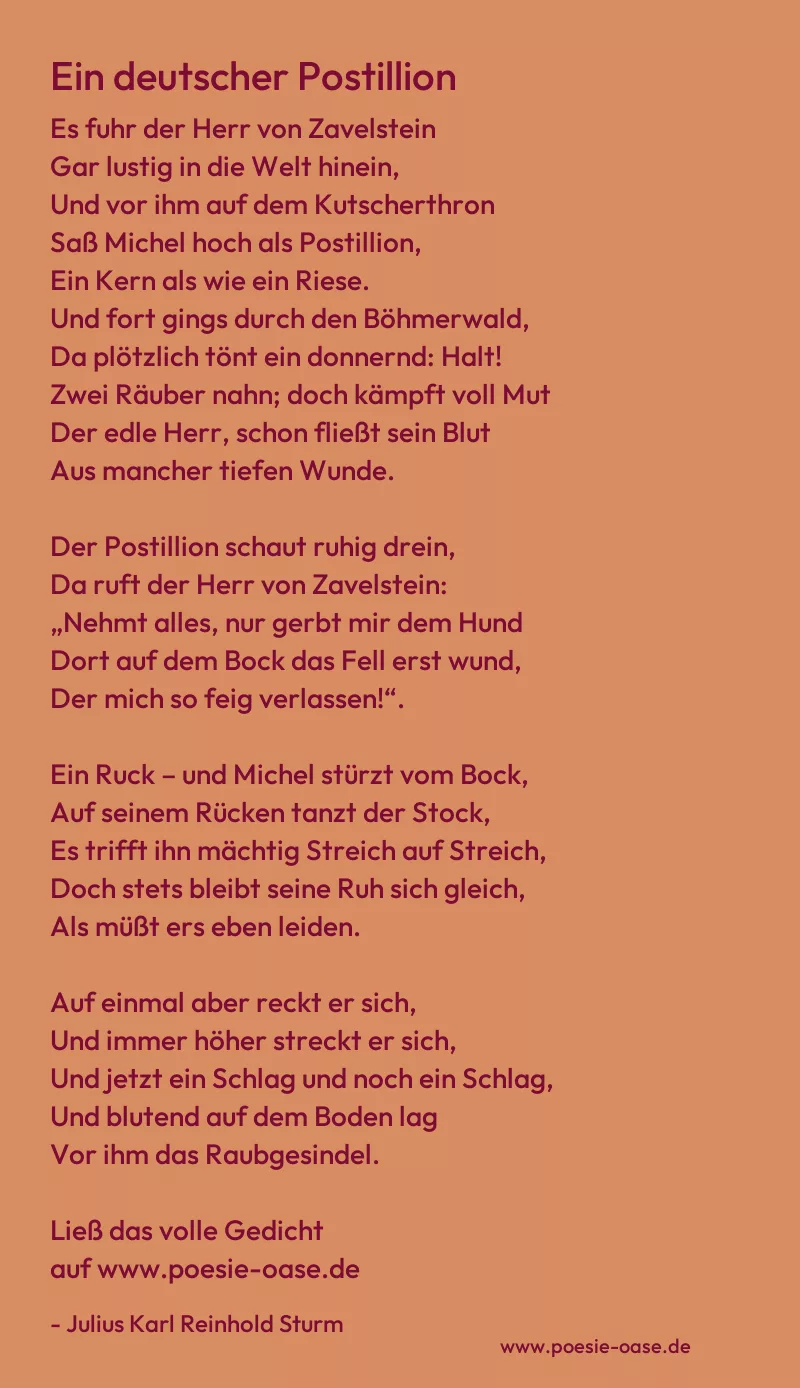

Es fuhr der Herr von Zavelstein

Gar lustig in die Welt hinein,

Und vor ihm auf dem Kutscherthron

Saß Michel hoch als Postillion,

Ein Kern als wie ein Riese.

Und fort gings durch den Böhmerwald,

Da plötzlich tönt ein donnernd: Halt!

Zwei Räuber nahn; doch kämpft voll Mut

Der edle Herr, schon fließt sein Blut

Aus mancher tiefen Wunde.

Der Postillion schaut ruhig drein,

Da ruft der Herr von Zavelstein:

„Nehmt alles, nur gerbt mir dem Hund

Dort auf dem Bock das Fell erst wund,

Der mich so feig verlassen!“.

Ein Ruck – und Michel stürzt vom Bock,

Auf seinem Rücken tanzt der Stock,

Es trifft ihn mächtig Streich auf Streich,

Doch stets bleibt seine Ruh sich gleich,

Als müßt ers eben leiden.

Auf einmal aber reckt er sich,

Und immer höher streckt er sich,

Und jetzt ein Schlag und noch ein Schlag,

Und blutend auf dem Boden lag

Vor ihm das Raubgesindel.

„Was!“ rief der Herr von Zavelstein,

„Du toller Narr, was fiel dir ein?

Erst läßt du mich in Not, du Wicht,

Dann hälst du still und wehrst dich nicht,

Und dann erschlägst du beide!?“

„Herr!“ sprach der Michel voller Ruh,

„Erst schaut ich dem Spektakel zu;

Doch als mirs selbst ans Leder ging

Und das mich an zu jucken fing,

Da bin ich warm geworden.

Und seht, wenn ich erst einmal warm,

Dann juckts gewaltig mich im Arm.

Dann werd ich voller Gall und Gift,

Und wohin meine Faust dann trifft,

Da wächst kein Grashalm wieder!“