An einen Freund

Du nimmst als Strebenden

den kranken Mann,

siehst als noch Lebenden

den Toten an.

O rufe nicht zur Wehr,

mich nicht zum Tun;

mir ziemt kein Kämpfen mehr,

mir ziemt nur Ruhn.

Lieg ich im Bette hier

wie in der Gruft,

steigt der Gedanke mir

hoch in die Luft;

ich überschau als Schwan

mit Vogelblick

des Lebens wirre Bahn

und mein Geschick.

Nicht war, was ich geschafft,

allwege gut.

Ach, bald gebrach’s an Kraft

und bald an Mut.

Hier von des Glückes Huld

ward ich begrüßt;

dort hab‘ ich eigne Schuld

wie schwer gebüßt.

Das, halb im Traume, geht

an mir vorbei,

mein Leben ist verweht,

und ich bin frei.

Was blieb dir, Seele, nun,

als daß mit Ernst

du in dir selber ruhn,

du sterben lernst?

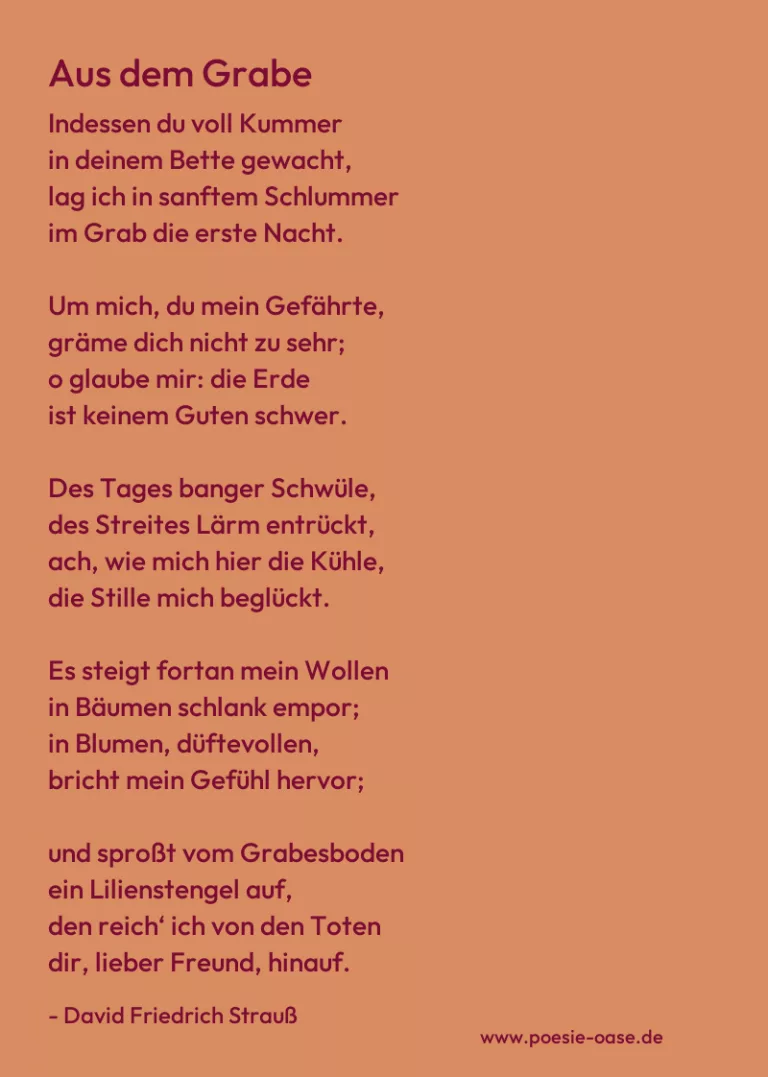

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An einen Freund“ von David Friedrich Strauß ist eine introspektive Reflexion über das Leben, den Tod und die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit. Zu Beginn spricht der Sprecher zu einem Freund, der als „Strebender“ dargestellt wird, jemand, der noch in der aktiven Phase des Lebens steht und nach Zielen strebt. Der „kranke Mann“, der als „Toter“ angesehen wird, vermittelt bereits eine Kluft zwischen den beiden: Während der Freund noch kämpft, ist der Sprecher in einer Phase der Ruhe und des Loslassens angelangt. Der Sprecher bittet darum, nicht „zur Wehr“ gerufen zu werden, da ihm „kein Kämpfen mehr“ gebührt – seine Zeit des Handelns scheint vorbei, und nun ist es ihm nur noch „zuziehen“, in der Ruhe zu verweilen.

Im weiteren Verlauf des Gedichts beschreibt der Sprecher sein eigenes Leben aus einer distanzierten Perspektive, fast wie ein Beobachter. „Lieg ich im Bette hier / wie in der Gruft“, stellt er fest, was sowohl eine körperliche als auch eine geistige Ruhe bedeutet. Er beschreibt, wie der „Gedanke“ in die „Luft“ steigt und er das Leben aus einer übergeordneten Perspektive „überschaut“. Die Metapher des „Schwans“ mit dem „Vogelblick“ deutet darauf hin, dass der Sprecher sich von seinem Leben distanziert hat und nun in der Lage ist, das „wirre Bahn des Lebens“ zu erkennen – eine Bahn, die durch die verschiedenen Höhen und Tiefen des Lebens führt.

Der Sprecher reflektiert über seine eigenen Erfahrungen und erkennt, dass nicht alles, was er in seinem Leben erreicht hat, „gut“ war. „Nicht war, was ich geschafft, allwege gut“, gesteht er ein, und doch erkennt er, dass er sowohl „Kraft“ als auch „Mut“ verloren hat. In der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben kommen Schuld und Sühne zum Vorschein. „Hier von des Glückes Huld / ward ich begrüßt; dort hab‘ ich eigne Schuld / wie schwer gebüßt“, heißt es, was die ambivalente Natur des Lebens widerspiegelt, in dem sowohl Erfolg als auch Versagen ihren Platz haben.

Der Sprecher sieht sich nun in einem Zustand der Befreiung, als das Leben „verweht“ und er sich in einem Zustand der „Freiheit“ wiederfindet. Es gibt einen tiefen Frieden, der mit dem Loslassen des Lebens und dem Verstehen der eigenen Sterblichkeit verbunden ist. Der letzte Abschnitt, „Was blieb dir, Seele, nun, / als daß mit Ernst / du in dir selber ruhn, / du sterben lernst?“, stellt die ultimative Erkenntnis dar: Der letzte Schritt des Lebens ist das „Sterben lernen“, was nicht nur den physischen Tod, sondern auch das geistige Loslassen des Lebens umfasst. Die Seele wird dazu aufgerufen, in sich selbst zu ruhen und die Unausweichlichkeit des Lebenszyklus zu akzeptieren.

Insgesamt vermittelt Strauß in diesem Gedicht eine philosophische und kontemplative Haltung gegenüber dem Leben und dem Tod. Der Sprecher reflektiert über sein eigenes Leben mit einer Mischung aus Wehmut, Akzeptanz und Erkenntnis, dass der wahre Frieden nur in der Akzeptanz der Vergänglichkeit und dem inneren Loslassen zu finden ist. Das Gedicht stellt den Übergang von der aktiven Lebensphase zur Passivität und inneren Ruhe dar und fordert dazu auf, den Tod nicht als Ende, sondern als einen integralen Bestandteil des Lebens zu sehen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.