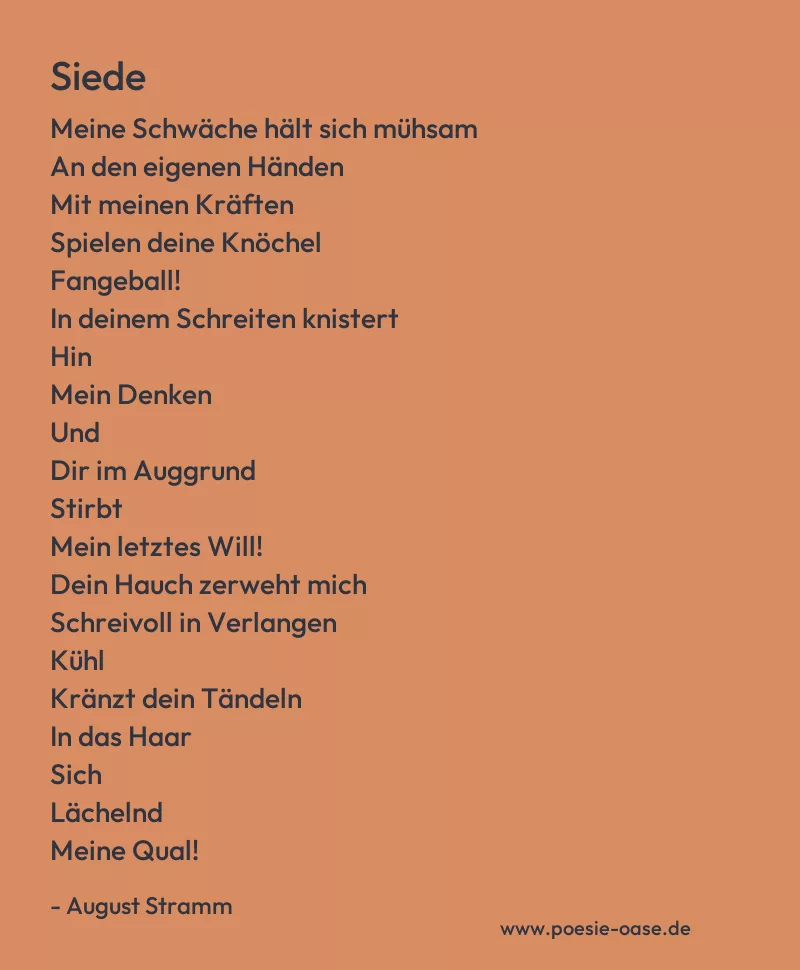

Siede

Meine Schwäche hält sich mühsam

An den eigenen Händen

Mit meinen Kräften

Spielen deine Knöchel

Fangeball!

In deinem Schreiten knistert

Hin

Mein Denken

Und

Dir im Auggrund

Stirbt

Mein letztes Will!

Dein Hauch zerweht mich

Schreivoll in Verlangen

Kühl

Kränzt dein Tändeln

In das Haar

Sich

Lächelnd

Meine Qual!

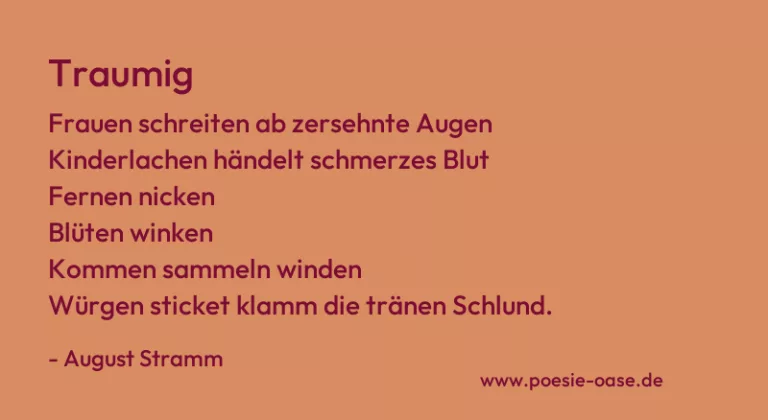

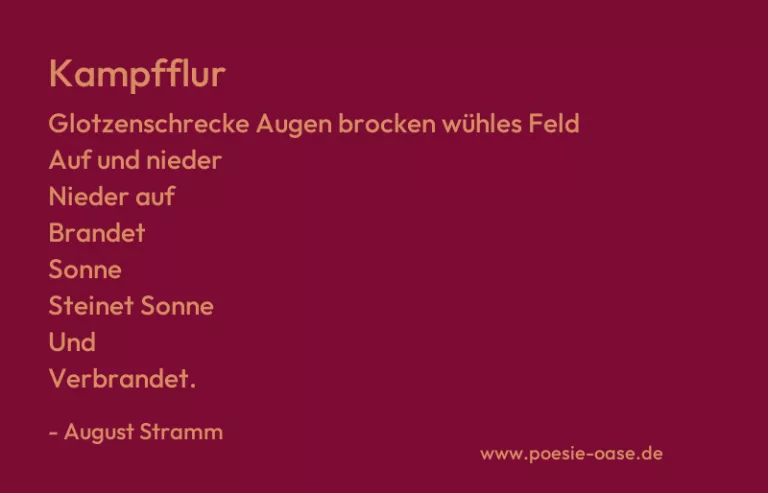

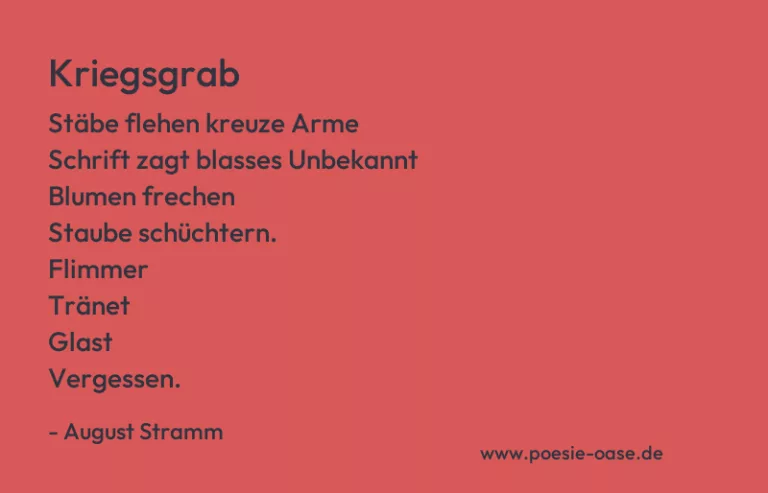

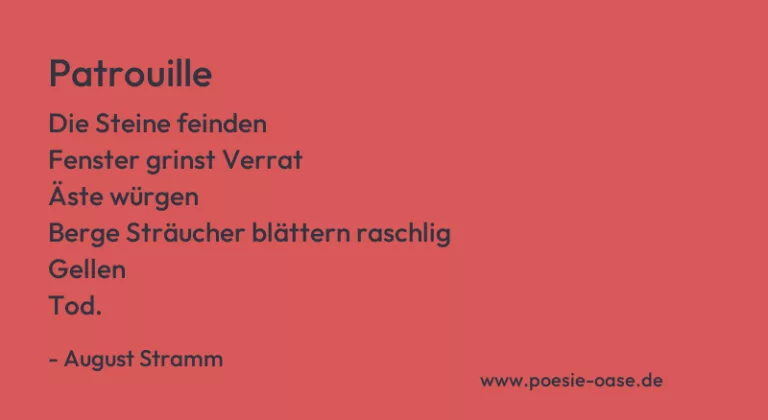

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Siede“ von August Stramm beschreibt auf eindrucksvolle Weise die körperliche und emotionale Zerbrechlichkeit des lyrischen Ichs, das sich einer starken, fast überwältigenden Begierde gegenüber sieht. Zu Beginn steht die „Schwäche“, die sich „mühsam an den eigenen Händen“ hält – eine kraftvolle Darstellung der inneren Zerrissenheit und des Widerstands gegen die Gefühle, die das Ich zu überwältigen drohen. Das Bild der „eigenen Hände“ suggeriert, dass das lyrische Ich versucht, Kontrolle über sich selbst zu bewahren, während gleichzeitig die „Kräfte“ der anderen Person (hier durch die „Knöchel“ dargestellt) das Ich zu beeinflussen scheinen. Der Begriff „Fangeball“ stellt eine Spielerei dar, die die Beziehung zwischen den beiden in einer spannungsgeladenen, fast entmenschlichenden Weise darstellt.

Die Verse „In deinem Schreiten knistert / Hin / Mein Denken“ betonen das Gefühl des Überwältigtwerdens. Die Bewegung der anderen Person – das „Schreiten“ – hat eine nahezu physische Wirkung auf das Denken des lyrischen Ichs. Die Vorstellung, dass das Denken „knistert“, verstärkt den Eindruck einer inneren Erregung und Zerrissenheit, die durch die Gegenwart des anderen hervorgerufen wird. Das „Hin“ lässt diese Bewegung im Raum verfließen, fast wie eine Welle, die das Ich zu ertränken droht. Die Kontrolle über das eigene Denken scheint hier zu entgleiten.

Im weiteren Verlauf des Gedichts wird das Bild der Zerstörung der eigenen Identität und Kontrolle verstärkt: „Dir im Auggrund / Stirbt / Mein letztes Will!“ Das „Auggrund“ verweist auf den tiefen Blick in die Augen des anderen, in dem das lyrische Ich seine letzte Kraft verliert. Der Begriff „Stirbt“ deutet darauf hin, dass das eigene „Will“ – also der Wille und das Bewusstsein – angesichts der überwältigenden Gefühle aufgelöst wird. Der „Hauch“, der das Ich „zerweht“, verstärkt diese Zerstörung der Selbstkontrolle, während gleichzeitig das Verlangen („Schreivoll in Verlangen“) die Handlung und den Zustand des Ichs prägt.

Am Ende des Gedichts erscheinen das „Kränzen“ des Tändelns und das „Lächeln“ des anderen als beinahe grausame, verspielte Symbole der Qual des lyrischen Ichs. Es ist eine süße, aber schmerzhafte Versuchung, die zu einer „Qual“ führt. Das „Tändeln“ und das Lächeln werden als äußerliche Zeichen der Leichtigkeit und des Spiels dargestellt, doch sie verschärfen die innere Zerrissenheit des Ichs. Die Kontrolle des Ichs über sich selbst ist vollständig entglitten, und die „Qual“ wird zum einzigen Gefühl, das es noch zu kennen scheint. Stramm schildert hier auf kraftvolle Weise das Verlangen und die innere Zerrissenheit eines Menschen, der von seinen eigenen Gefühlen überwältigt wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.