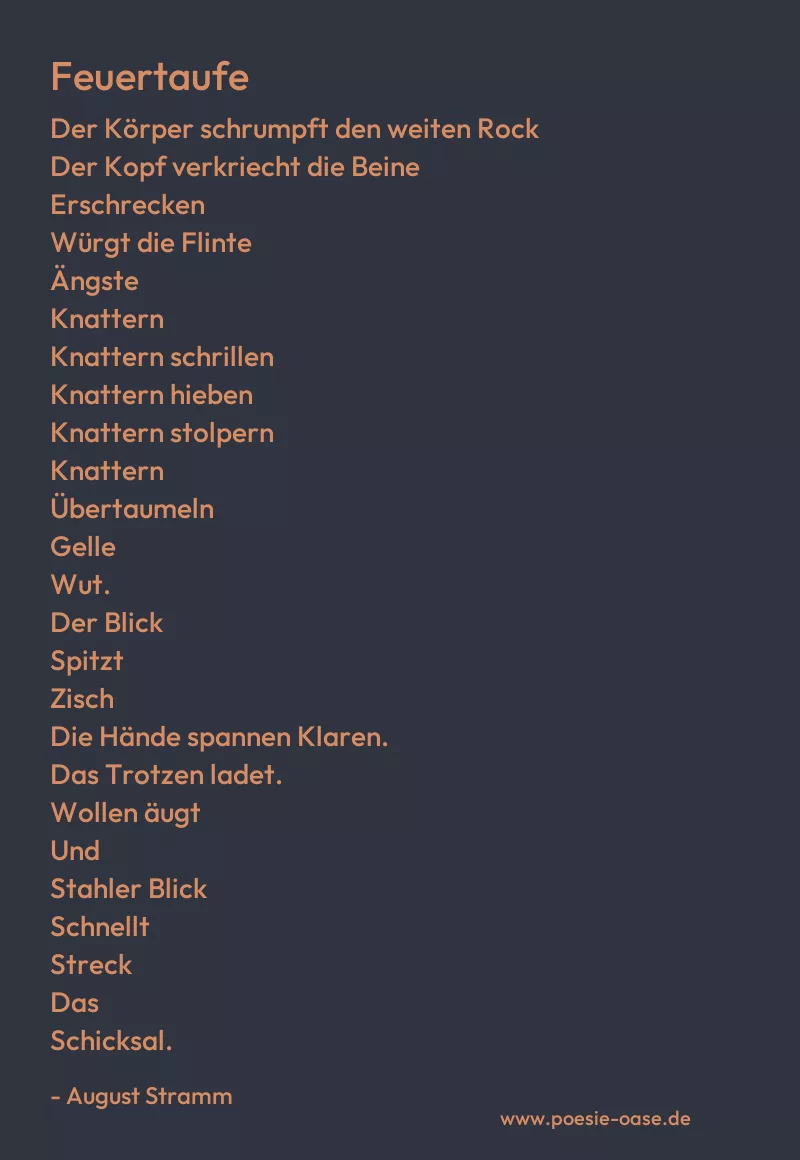

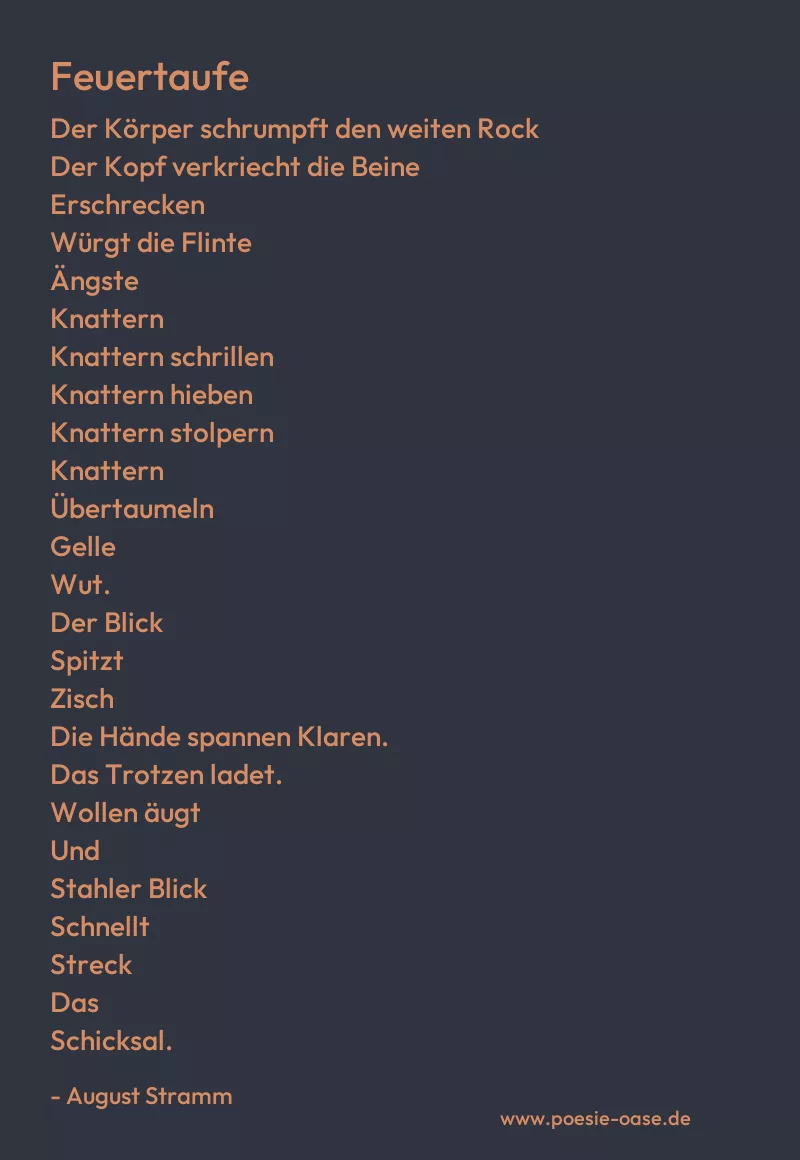

Feuertaufe

Der Körper schrumpft den weiten Rock

Der Kopf verkriecht die Beine

Erschrecken

Würgt die Flinte

Ängste

Knattern

Knattern schrillen

Knattern hieben

Knattern stolpern

Knattern

Übertaumeln

Gelle

Wut.

Der Blick

Spitzt

Zisch

Die Hände spannen Klaren.

Das Trotzen ladet.

Wollen äugt

Und

Stahler Blick

Schnellt

Streck

Das

Schicksal.

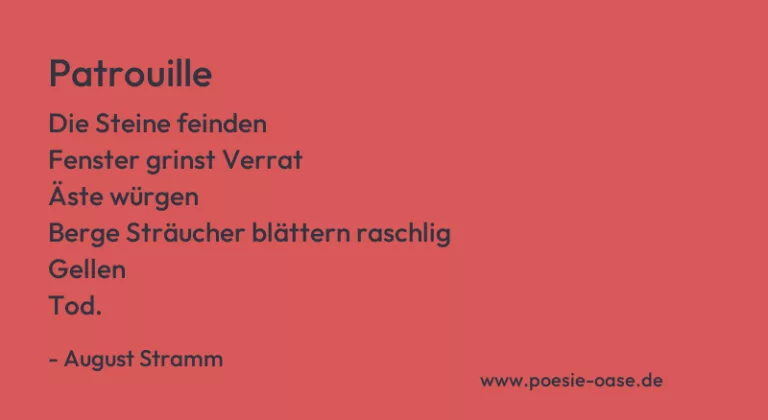

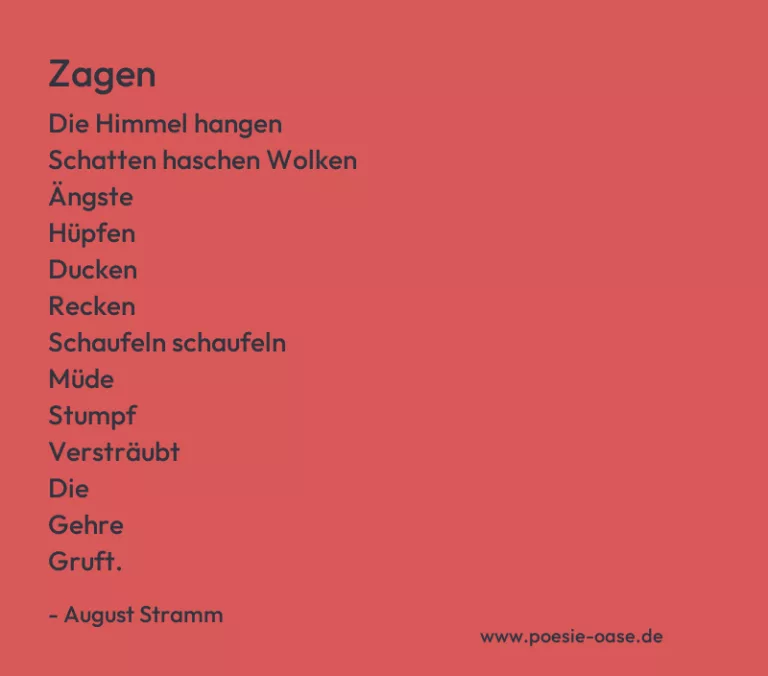

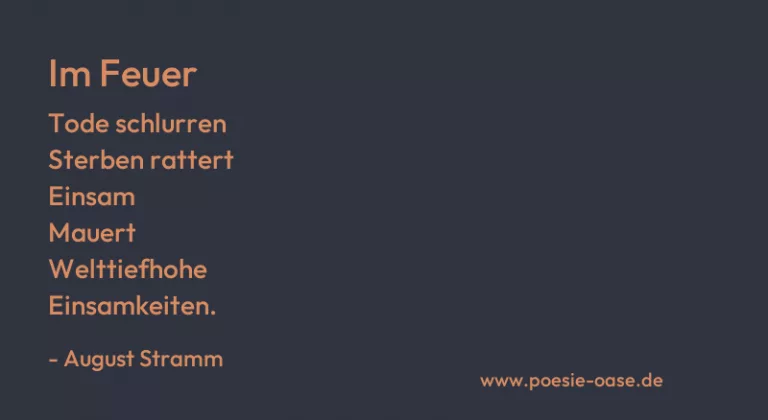

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Feuertaufe“ von August Stramm ist eine eindrucksvolle Darstellung von Angst, Gewalt und innerem Konflikt, die durch eine kraftvolle und dynamische Bildsprache vermittelt wird. Die erste Zeile „Der Körper schrumpft den weiten Rock“ beschreibt eine enge und beengende Situation, in der der Körper sich der Gefahr oder dem drohenden Konflikt anpasst, fast wie eine Reduzierung des Selbst in eine kleinere, defensivere Haltung. Diese Körperwahrnehmung wird weiter verstärkt durch „Der Kopf verkriecht die Beine“, was eine noch intensivere Form der Flucht oder des Versteckens signalisiert. Der Körper wird zu einem Werkzeug der Reaktion auf die äußeren Bedrohungen, ein Bild für den Rückzug in die inneren Abwehrmechanismen.

Die darauffolgenden Wörter „Erschrecken / Würgt die Flinte“ vermitteln eine Schockreaktion auf die drohende Gefahr. Das „Erschrecken“ steht als erster, instinktiver Reaktionsimpuls, der das weitere Geschehen beeinflusst, während die „Flinte“ – ein Symbol für Gewalt und Krieg – diese Angst direkt in etwas Aggressives umwandelt. Die wiederholte Verwendung des Wortes „Knattern“ zeigt die Geräusche von Schüssen, die eine fast körperlich spürbare Spannung erzeugen. Das „Knattern schrillen“, „Knattern hieben“ und „Knattern stolpern“ sind wiederkehrende Klänge, die die Gewalt, die Zerstörung und das Chaos der Situation verstärken. Die Gewalt hat eine explosive und chaotische Dynamik, die die Kontrolle zu entgleiten scheint.

„Übertaumeln / Gelle / Wut“ vermittelt den Höhepunkt des emotionalen Zustands des Sprechers – die Wut hat ihren Höhepunkt erreicht und wird zu einer fast körperlichen Explosion. Das Wort „Gelle“ wirkt wie ein Schrei oder ein schmerzerfülltes Geräusch, das den inneren Druck der Wut und des Schreckens widerspiegelt. In diesem Moment scheint die Kontrolle über den Körper und die Emotionen zu entgleiten, die Wut scheint den Sprecher zu überfluten.

In der letzten Strophe tritt eine Wendung in die Entschlossenheit ein: „Der Blick / Spitzt / Zisch“. Der „Blick“ wird nun zu einem zielgerichteten, scharfen Instrument der Wahrnehmung und der Handlung. Die „Hände spannen Klaren“ deutet darauf hin, dass sich der Sprecher nun für eine Entscheidung oder Handlung bereitmacht, dass die Kontrolle wieder zurückgewonnen wird. „Das Trotzen ladet“ und „Wollen äugt“ zeigen eine innere Bestimmung, sich dem Schicksal zu stellen und nicht zu fliehen. Die letzten Worte „Und / Stahler Blick / Schnellt / Streck / Das / Schicksal“ verstärken das Bild der Entschlossenheit, die dem Schicksal gegenübersteht – der „Stahler Blick“ ist unerschütterlich und fokussiert. Es ist eine Konfrontation mit der Gewalt und dem Konflikt, die nicht mehr mit Angst, sondern mit einem klaren Willen zur Handlung begegnet wird.

Insgesamt zeigt Stramm in diesem Gedicht eine Entwicklung von Angst und Schock zu einer Form der Entschlossenheit und Kontrolle. Die Sprache und die wiederholte Geräuschkulisse erzeugen eine unmittelbare, fast filmische Wirkung, die den inneren Sturm des Sprechers inmitten von Gewalt und Bedrohung spürbar macht. Es ist ein Gedicht über das Erleben von Angst und die Reaktion darauf – von der Zerrissenheit durch das Chaos hin zur letzten, entschlossenen Auseinandersetzung mit dem Schicksal.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.