Mein Stübchen

Nicht die kleinste Freude noch auf Erden

Ist mir mein Stübchen spät bei Nacht;

Des Tages Mühsal und Beschwerden

Bei Lesen mich vergessen macht!

„Wohl besser, in geselligen Kreisen

Froh auszutauschen, was erhebt;

Du wähnst wohl gar dich einen Weisen,

Der selber schon genug gelebt.

Wer doch bei solch Schartekenhocken

Einseitig, tot nicht werden müßt‘?!

Kann dich kein Freundeszirkel locken,

Wo ein lebendig Du dich grüßt?“

Verzeih, wenn ich so minder Nutzen,

Belehrung minder finden kann! –

Und wenn dort andere sich lernen duzen,

Red‘ ich mich auch mit Sie nicht an!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

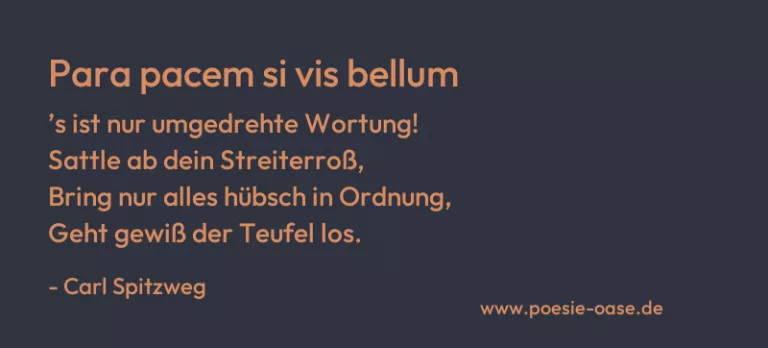

Das Gedicht „Mein Stübchen“ von Carl Spitzweg thematisiert die stille Freude des Rückzugs in die eigene geistige Welt und verteidigt mit feinem Spott das Lesen und Alleinsein gegen die Erwartungen einer geselligkeitsliebenden Gesellschaft. Es handelt sich um eine pointierte Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen individueller Selbstgenügsamkeit und gesellschaftlichem Druck zur Geselligkeit.

Im ersten Versabschnitt beschreibt das lyrische Ich die Ruhe seines Zimmers als größten Trost am Ende eines mühevollen Tages. Das Lesen wirkt hier wie ein heilsames Mittel zur Erholung und geistigen Erhebung, durch das die Mühen des Alltags vergessen werden. Diese intime Freude steht im Zentrum der Selbstbehauptung des lyrischen Ichs, das sich nicht nach äußeren Zerstreuungen sehnt, sondern in der Welt der Bücher Heimat findet.

Im zweiten Abschnitt wird eine kritische Außenstimme eingeführt, die das Verhalten des Ichs hinterfragt. Es klingt der Vorwurf an, das Rückzugsverhalten sei weltfremd oder gar arrogant – man solle doch lieber „in geselligen Kreisen“ froh sein, sich mit anderen austauschen, statt sich allein über Bücher zu erheben. Diese Stimme spricht für eine Haltung, die zwischenmenschlichen Austausch über stilles Grübeln stellt und das Lesen als lebensfremd und einseitig abwertet.

Die Antwort des lyrischen Ichs erfolgt mit höflicher, aber entschlossener Ironie. Es weist den Vorwurf zurück, indem es das eigene Verhalten weder als besonders nützlich noch belehrend ausgibt, wohl aber als stimmig für sich selbst. Besonders scharf und zugleich elegant ist der Schlusspunkt formuliert: Während sich andere „lernen duzen“, verzichtet das Ich selbst auf jedes „Sie“ – ein ironisches Wortspiel, das Distanz nicht nur in der Ansprache, sondern auch im Geistigen markiert. Die eigene Haltung wird so mit einem Augenzwinkern verteidigt, aber auch klar von der Welt der geselligen Anpassung abgegrenzt.

Spitzweg zeigt in diesem Gedicht die liebevolle Selbstbehauptung eines Einzelgängers, der gegen den Strom lebt, ohne sich moralisch darüber zu erheben. Es ist eine charmante, leise Rebellion gegen das gesellschaftliche „Miteinander-um-jeden-Preis“ – getragen von Witz, Sprachgefühl und feiner Melancholie.

Interessierst du dich auch für weitere Gedichte Spitzwegs in diesem Ton?

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.