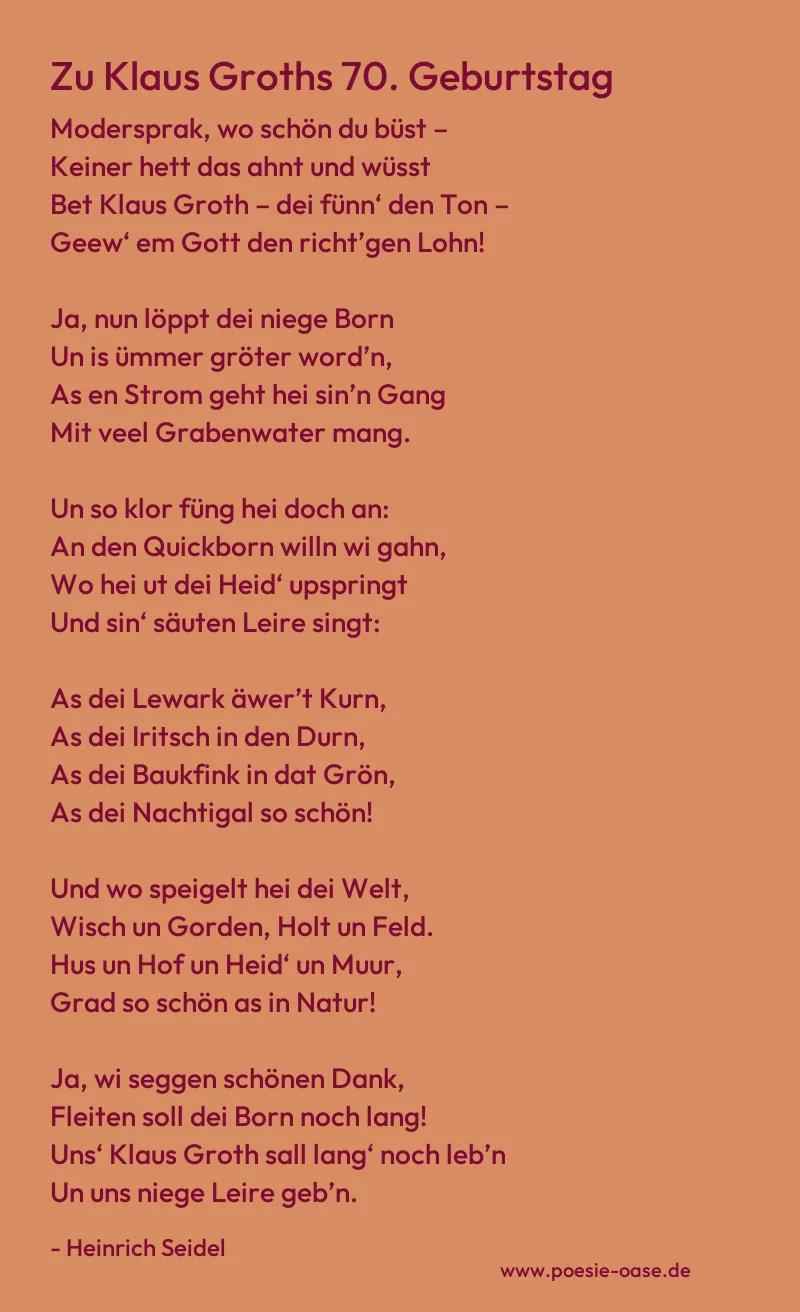

Zu Klaus Groths 70. Geburtstag

Modersprak, wo schön du büst –

Keiner hett das ahnt und wüsst

Bet Klaus Groth – dei fünn‘ den Ton –

Geew‘ em Gott den richt’gen Lohn!

Ja, nun löppt dei niege Born

Un is ümmer gröter word’n,

As en Strom geht hei sin’n Gang

Mit veel Grabenwater mang.

Un so klor füng hei doch an:

An den Quickborn willn wi gahn,

Wo hei ut dei Heid‘ upspringt

Und sin‘ säuten Leire singt:

As dei Lewark äwer’t Kurn,

As dei Iritsch in den Durn,

As dei Baukfink in dat Grön,

As dei Nachtigal so schön!

Und wo speigelt hei dei Welt,

Wisch un Gorden, Holt un Feld.

Hus un Hof un Heid‘ un Muur,

Grad so schön as in Natur!

Ja, wi seggen schönen Dank,

Fleiten soll dei Born noch lang!

Uns‘ Klaus Groth sall lang‘ noch leb’n

Un uns niege Leire geb’n.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Zu Klaus Groths 70. Geburtstag“ von Heinrich Seidel würdigt in einer volkstümlichen, fast folkloristischen Weise das Werk und die Bedeutung von Klaus Groth. Durch den Gebrauch von Plattdeutsch und regionaltypischen Ausdrücken wird eine enge Verbundenheit zu Groths Herkunft und seinem poetischen Einfluss auf das norddeutsche Sprach- und Kulturverständnis betont. Die Sprache des Gedichts selbst ist ein Tribut an die regionale Tradition und spiegelt die Wertschätzung für Groths Kunst wider.

In der ersten Strophe wird das „Modersprak“ (Mutterzunge) als eine schöne, fast mystische Sprache beschrieben, die tief in der Kultur verankert ist. Es wird festgestellt, dass niemand die Bedeutung dieser Sprache und ihrer Bewahrung in der Lyrik Groths erahnt hat, und gleichzeitig wird betont, dass Groth durch seinen „richt’gen Lohn“ für seine Bemühungen um das Plattdeutsche geehrt wird. Der „richtige Lohn“ könnte hier sowohl als Anerkennung für seine Verdienste als auch als symbolische Belohnung für seine Kunst verstanden werden.

Die zweite Strophe beschreibt die Entwicklung von Groths Werk als einen „niege Born“ (neuen Brunnen), der „gröter word’n“ ist – ein Bild für die wachsende Bedeutung seines literarischen Schaffens. Der Vergleich mit einem Strom, der „hei sin’n Gang“ geht, und den „viel Grabenwater“ (viel Wasser in den Gräben) symbolisiert die Weite und den Einfluss von Groths Werk, das sich über die Zeit hinweg immer weiter ausbreitet. Der „Strom“ und die „Gräben“ könnten als Metaphern für die weite Verbreitung seiner Gedichte und die Wirkung auf das Volk und die Kultur verstanden werden.

In den folgenden Strophen zollt das Gedicht Klaus Groth Anerkennung für seine poetische Verbindung zur Natur und zum Leben des norddeutschen Volkes. Die „Quickborn“, die „Leire“ (Lehm) und die „säuten“ (süßen) Klänge sind Symbole für das Aufblühen und die Schaffung von Kunst, die in der Natur verwurzelt ist. Die Aufzählung von Tieren wie dem „Lewark“ (Lerche), dem „Iritsch“ (Iris), dem „Baukfink“ (Buchfink) und der „Nachtigal“ (Nachtigall) deutet auf die Harmonie und Schönheit der Natur hin, die Groths Poesie einfangen und widerspiegeln.

Die letzte Strophe drückt eine Dankbarkeit aus, dass Groths Werk weiterhin blühen und gedeihen möge. Die Formulierung „Fleiten soll dei Born noch lang!“ (Der Brunnen soll noch lange fließen!) ist ein Wunsch für das Fortbestehen seiner Kunst. Groths Einfluss auf die norddeutsche Literatur und Kultur wird gefeiert, und es wird der Wunsch geäußert, dass er noch lange leben und neue „Leire“ (Gedichte) schaffen möge. Das Gedicht endet mit einer positiven und zukunftsorientierten Vision von Groths Weiterleben und seiner fortgesetzten Schöpfung.

Insgesamt ist das Gedicht ein herzlicher und respektvoller Geburtstagshuldigung an Klaus Groth, der als Dichter des Plattdeutschen und als bedeutender Teil der norddeutschen Literaturgeschichte geehrt wird. Durch die Verbindung von Naturbildern, regionaler Sprache und dichterischer Anerkennung vermittelt das Gedicht ein Gefühl der Verbundenheit mit Groths Werk und seiner Region.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.