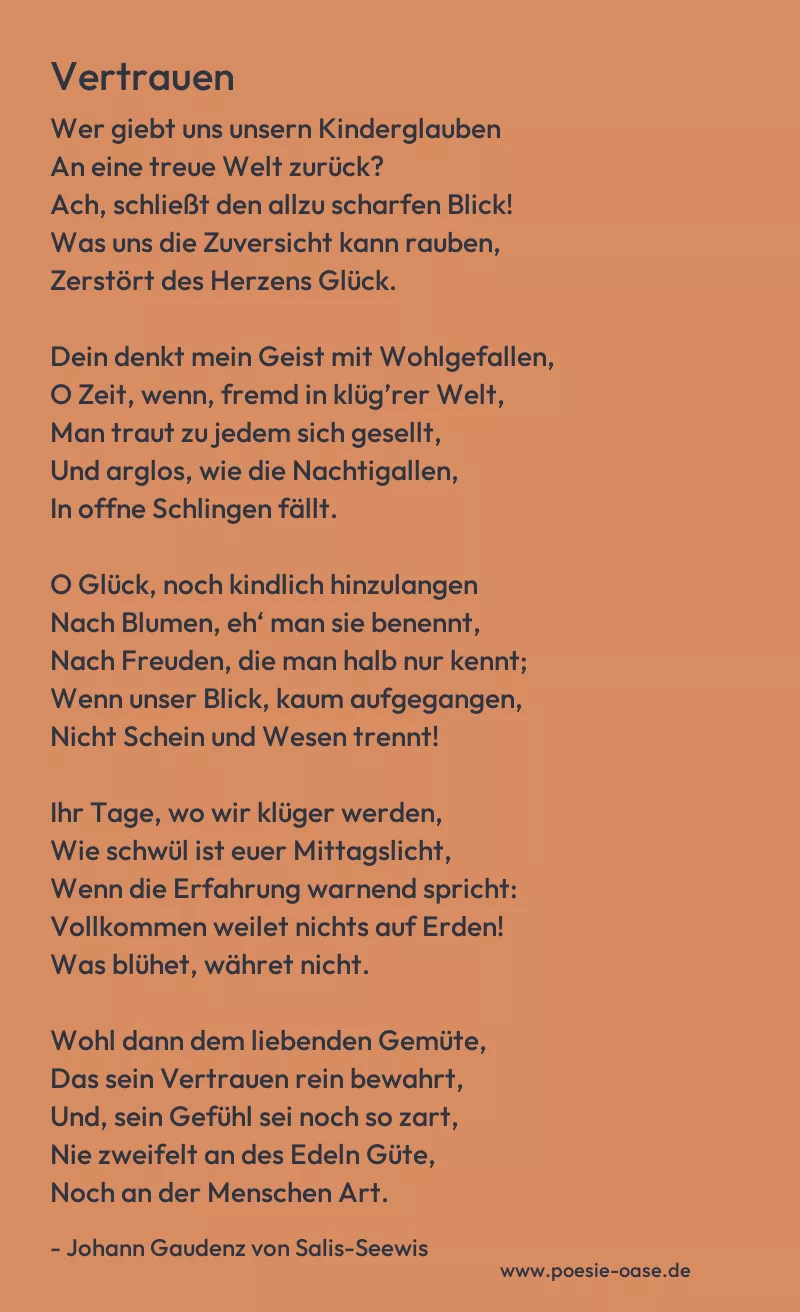

Wer giebt uns unsern Kinderglauben

An eine treue Welt zurück?

Ach, schließt den allzu scharfen Blick!

Was uns die Zuversicht kann rauben,

Zerstört des Herzens Glück.

Dein denkt mein Geist mit Wohlgefallen,

O Zeit, wenn, fremd in klüg’rer Welt,

Man traut zu jedem sich gesellt,

Und arglos, wie die Nachtigallen,

In offne Schlingen fällt.

O Glück, noch kindlich hinzulangen

Nach Blumen, eh‘ man sie benennt,

Nach Freuden, die man halb nur kennt;

Wenn unser Blick, kaum aufgegangen,

Nicht Schein und Wesen trennt!

Ihr Tage, wo wir klüger werden,

Wie schwül ist euer Mittagslicht,

Wenn die Erfahrung warnend spricht:

Vollkommen weilet nichts auf Erden!

Was blühet, währet nicht.

Wohl dann dem liebenden Gemüte,

Das sein Vertrauen rein bewahrt,

Und, sein Gefühl sei noch so zart,

Nie zweifelt an des Edeln Güte,

Noch an der Menschen Art.