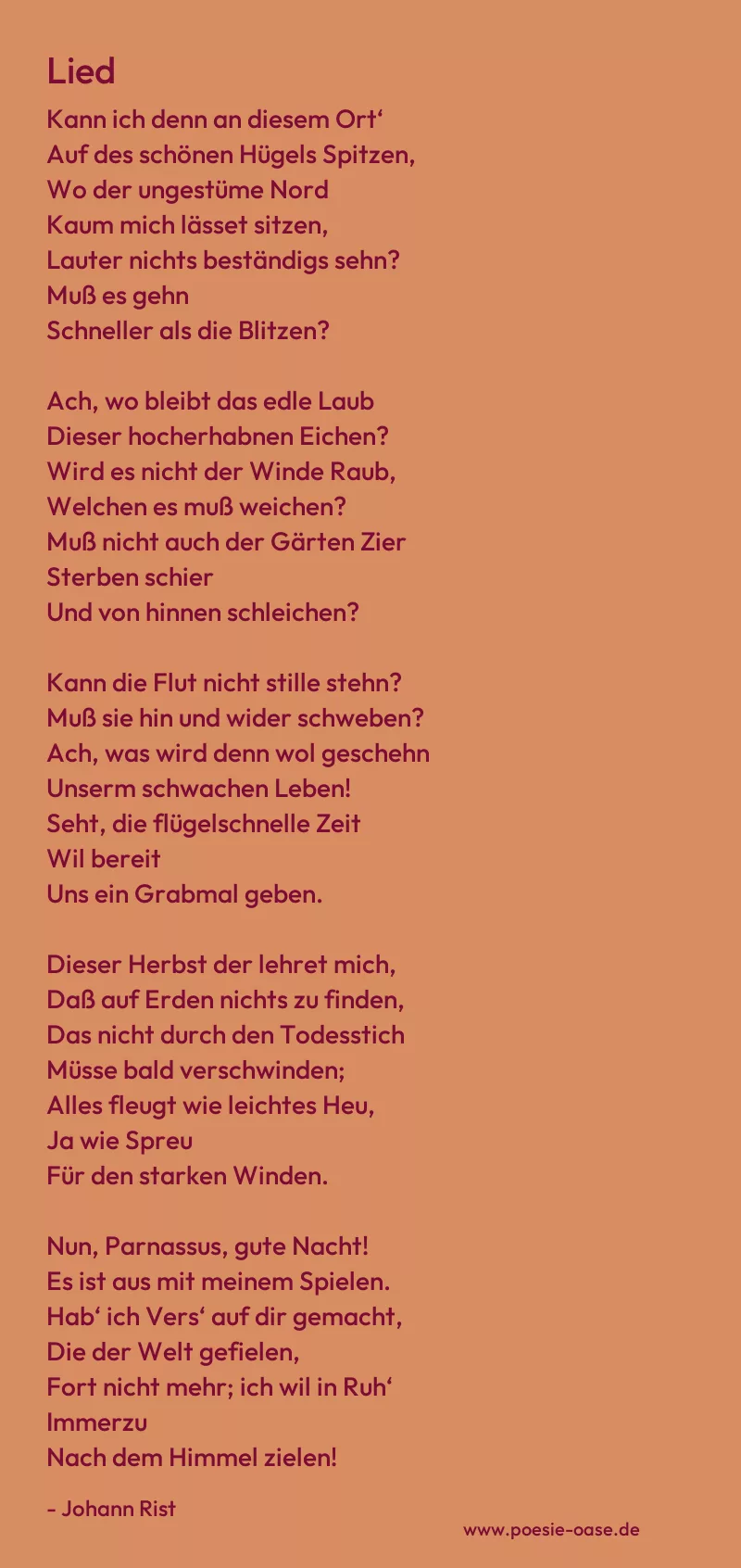

Kann ich denn an diesem Ort‘

Auf des schönen Hügels Spitzen,

Wo der ungestüme Nord

Kaum mich lässet sitzen,

Lauter nichts beständigs sehn?

Muß es gehn

Schneller als die Blitzen?

Ach, wo bleibt das edle Laub

Dieser hocherhabnen Eichen?

Wird es nicht der Winde Raub,

Welchen es muß weichen?

Muß nicht auch der Gärten Zier

Sterben schier

Und von hinnen schleichen?

Kann die Flut nicht stille stehn?

Muß sie hin und wider schweben?

Ach, was wird denn wol geschehn

Unserm schwachen Leben!

Seht, die flügelschnelle Zeit

Wil bereit

Uns ein Grabmal geben.

Dieser Herbst der lehret mich,

Daß auf Erden nichts zu finden,

Das nicht durch den Todesstich

Müsse bald verschwinden;

Alles fleugt wie leichtes Heu,

Ja wie Spreu

Für den starken Winden.

Nun, Parnassus, gute Nacht!

Es ist aus mit meinem Spielen.

Hab‘ ich Vers‘ auf dir gemacht,

Die der Welt gefielen,

Fort nicht mehr; ich wil in Ruh‘

Immerzu

Nach dem Himmel zielen!