Nach dem Gewitter

Der Blitz hat mich getroffen.

Mein stählerner, linker Manschettenknopf

ist weggeschmolzen, und in meinem Kopf

summt es, als wäre ich besoffen.

Der Doktor Berninger äußerte sich

darüber sehr ungezogen:

Das mit dem Summen wär‘ typisch für mich,

das mit Blitz wär‘ erlogen.

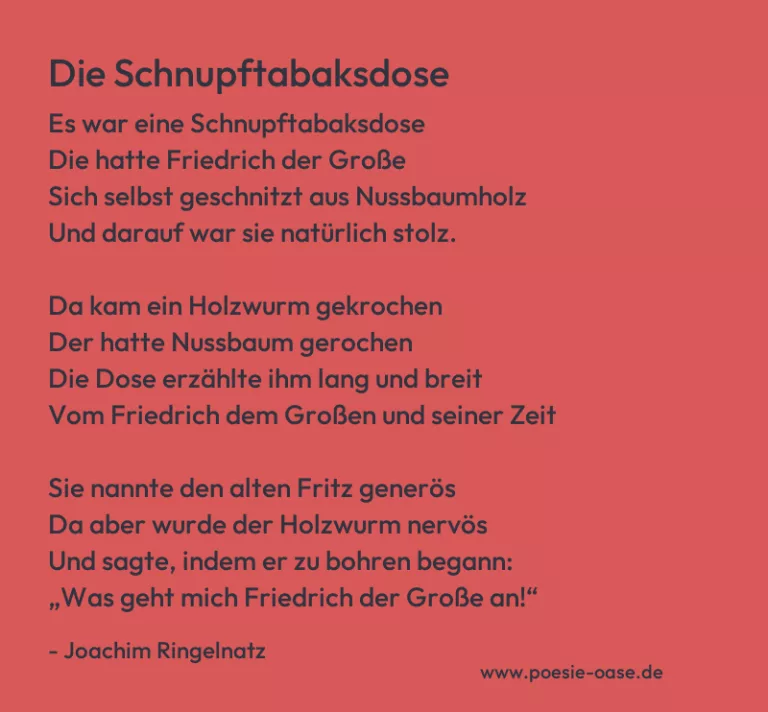

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Nach dem Gewitter“ von Joachim Ringelnatz ist ein kurzes, pointiertes Stück, das auf humorvolle Weise mit dem Motiv der Selbstinszenierung und der Lächerlichkeit prahlt. Es schildert die angebliche Folge eines Blitzeinschlags – der Sprecher behauptet, vom Blitz getroffen worden zu sein – doch schnell wird klar, dass seine Geschichte unglaubwürdig erscheint, was vom Doktor in der zweiten Strophe bestätigt wird.

Die erste Strophe ist dramatisch und übertrieben formuliert: Ein „stählerner Manschettenknopf“ ist geschmolzen, im Kopf „summt“ es wie im Rausch. Diese Mischung aus technischer Präzision („stählerner, linker Manschettenknopf“) und subjektivem Empfinden („als wäre ich besoffen“) macht die Erzählung absurd und schafft ein komisches Spannungsfeld zwischen Tragik und Lächerlichkeit.

In der zweiten Strophe wird diese Dramatik gebrochen. Der Arzt, statt sich besorgt zu zeigen, reagiert schnippisch und entlarvt die Geschichte als Lüge – zumindest den Teil mit dem Blitz. Das „Summen“ hingegen wird als typisch für den Erzähler dargestellt, was seine Exzentrik oder vielleicht auch seine Neigung zur Übertreibung ironisch kommentiert.

Typisch für Ringelnatz ist der lakonische Witz, mit dem er Figuren zeichnet, die in ihrer Schrulligkeit liebenswert, aber auch leicht lächerlich wirken. Das Gedicht spielt mit dem Thema Selbstdarstellung: Der Sprecher möchte offensichtlich Eindruck machen, wird aber von der nüchternen Realität – in Gestalt des Arztes – entlarvt. Damit stellt Ringelnatz auch ein menschliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Bedeutung auf humorvolle Weise bloß.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.