Logik

Die Nacht war kalt und sternenklar,

Da trieb im Meer bei Norderney

Ein Suahelischnurrbarthaar. –

Die nächste Schiffuhr wies auf drei.

Mir scheint da mancherlei nicht klar,

Man fragt doch wenn man Logik hat,

Was sucht ein Suahelihaar

Denn nachts um drei am Kattegatt?

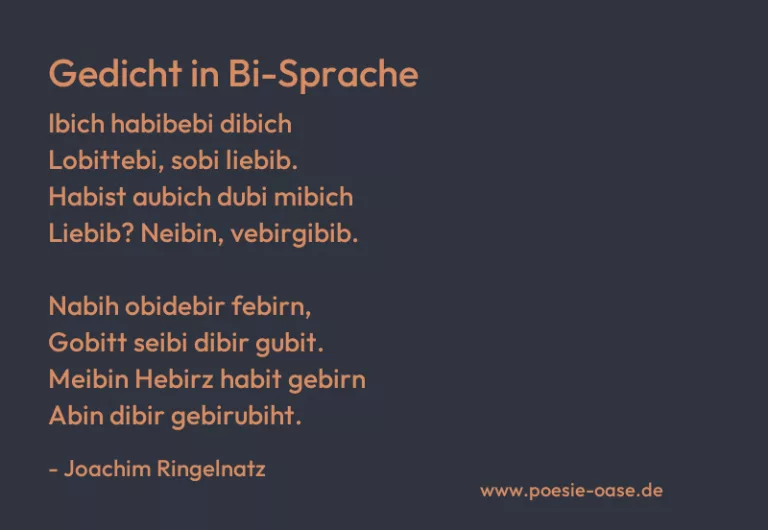

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Logik“ von Joachim Ringelnatz spielt auf humorvolle Weise mit der Erwartung von Ordnung und Sinnhaftigkeit in einer absurden Situation. In einer kalten, klaren Nacht treibt im Meer bei Norderney ein „Suahelischnurrbarthaar“ – ein Bild, das bereits durch seine skurrile Unwahrscheinlichkeit jede rationale Erklärung herausfordert. Der Erzähler weist darauf hin, dass die Entdeckung um drei Uhr nachts stattfindet, ein Zeitpunkt, der zusätzlich die Absonderlichkeit der Szene betont.

Ringelnatz nutzt hier eine bewusst absurde Konstellation, um die Begrenztheit menschlicher Logik zu hinterfragen. Wer versucht, in dieser Beobachtung einen vernünftigen Zusammenhang zu finden – wie es der Sprecher ironisch fordert –, stößt unweigerlich an die Grenzen des Verstehens. Indem das Gedicht die Frage aufwirft, „was ein Suahelihaar nachts um drei am Kattegatt“ sucht, wird die Erwartung an logische Weltordnung ad absurdum geführt.

Sprachlich lebt das Gedicht von einer lakonischen Kürze und einem gezielten Aufbau: Die ersten vier Zeilen schaffen eine rätselhafte, leicht surreale Stimmung, die dann im zweiten Versabschnitt in eine ironische Reflexion über Logik mündet. Die Mischung aus Präzision der Beobachtung und völliger Sinnlosigkeit der Situation schafft eine komische Spannung, die typisch für den Stil von Ringelnatz ist.

Insgesamt thematisiert „Logik“ mit heiterem Unterton die Absurditäten des Lebens, die sich nicht immer mit Vernunft oder rationalem Denken erklären lassen. Möchtest du noch eine kurze Einordnung, wie dieses Gedicht in den Gesamtstil von Ringelnatz passt?

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.