Lampe und Spiegel

„Sie faule, verbummelte Schlampe!“

sagte der Spiegel zur Lampe.

„Sie altes, schmieriges Scherbenstück!“

gab die Lampe dem Spiegel zurück.

Der Spiegel in seiner Erbitterung

bekam einen ganz gewaltigen Sprung.

Der zornigen Lampe verging die Puste:

Sie fauchte, rauchte, schwelte und ruste.

Das Stubenmädchen ließ beide in Ruhe

und doch – man schob ihr die Schuld in die Schuhe.

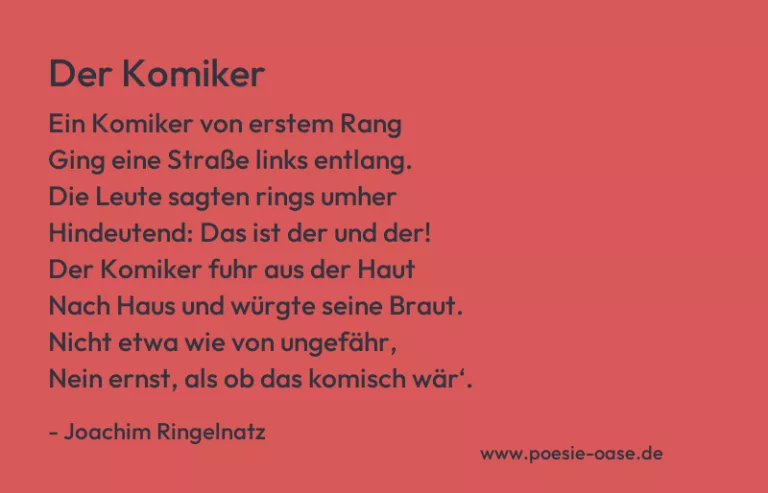

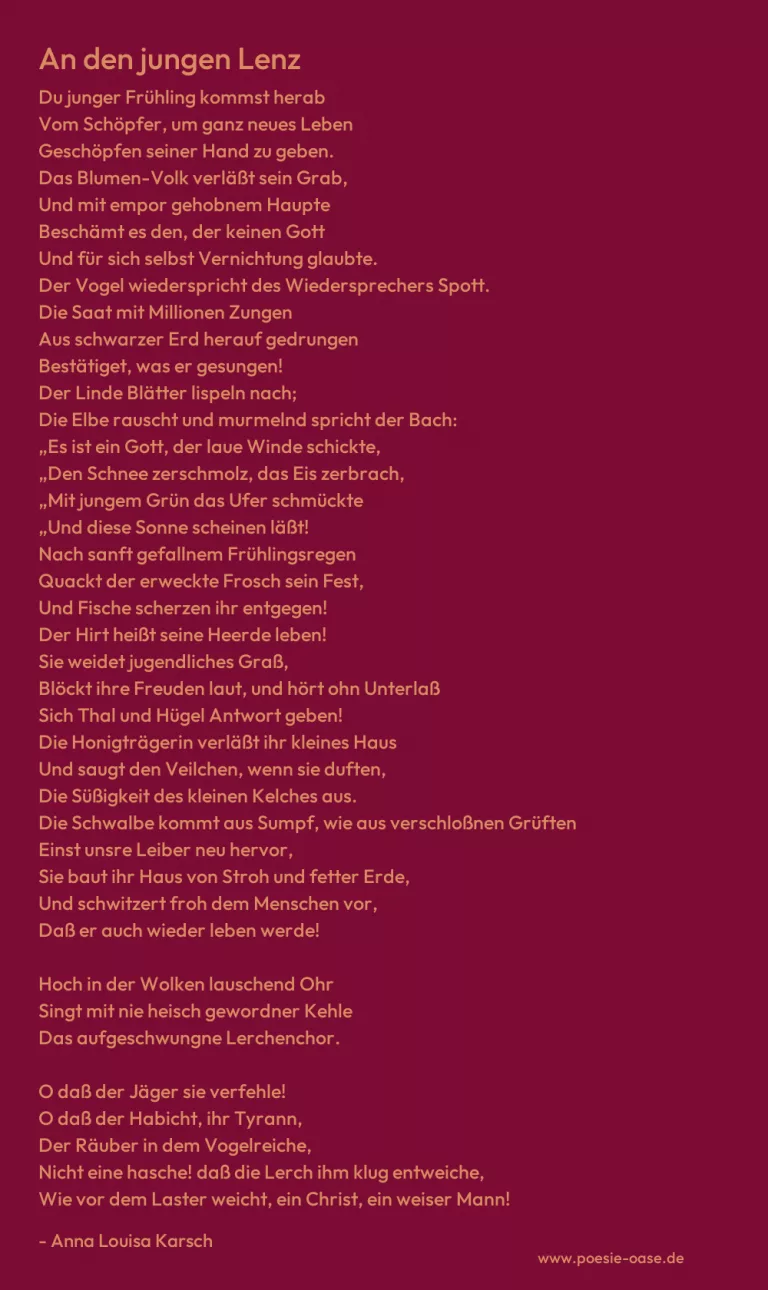

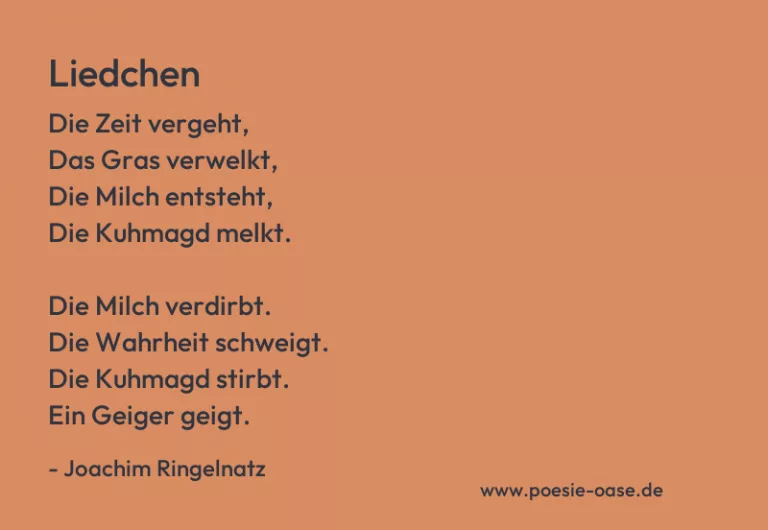

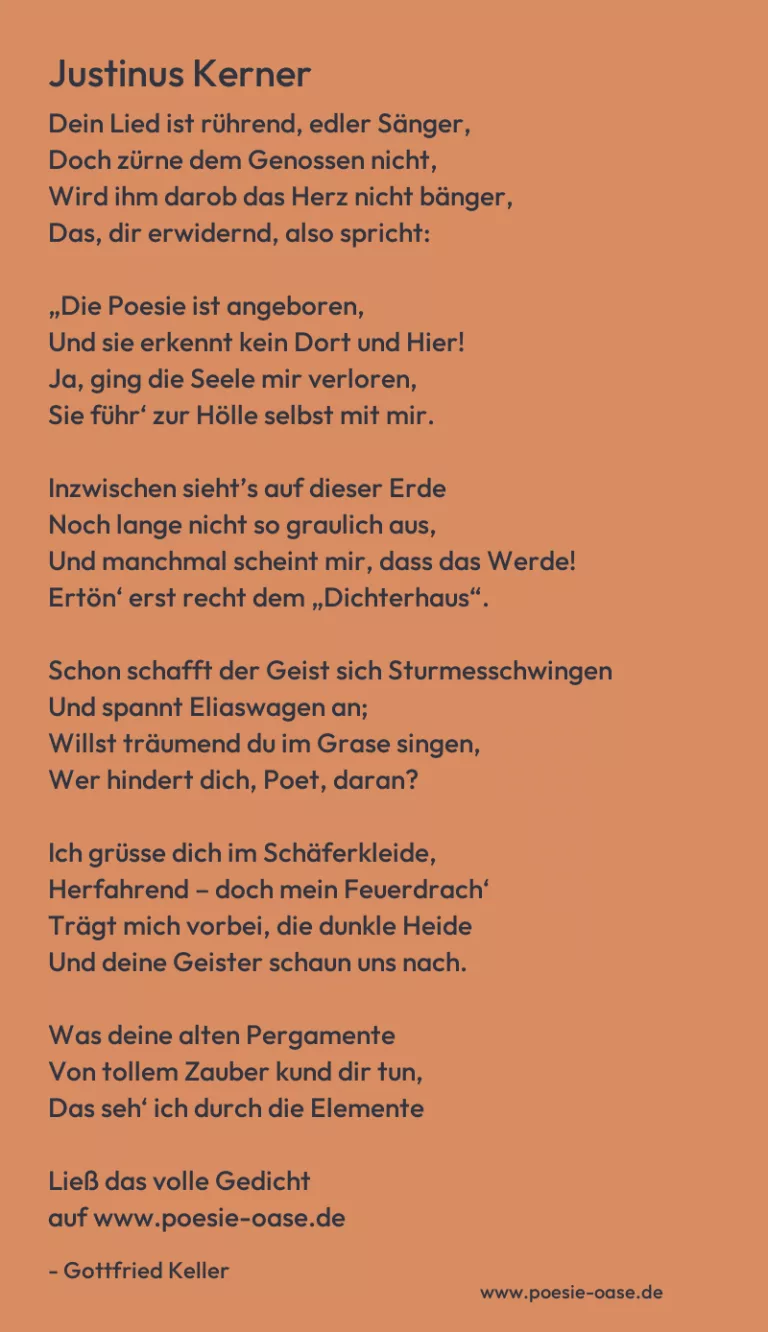

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Lampe und Spiegel“ von Joachim Ringelnatz ist eine kleine, humorvolle Fabel über Streit, Verletzlichkeit und ungerechte Schuldzuweisungen. In dieser Geschichte geraten eine Lampe und ein Spiegel in einen heftigen Streit, bei dem sich beide gegenseitig beleidigen. Die lebendige Sprache und die personifizierten Gegenstände verleihen dem Geschehen eine komische Note.

Die Auseinandersetzung eskaliert rasch: Der Spiegel, der für sein klares Bild bekannt sein sollte, erleidet einen Sprung, während die Lampe, eigentlich ein Symbol für Helligkeit, in Rauch und Ruß erstickt. Damit stellt Ringelnatz auf ironische Weise dar, wie Streit und gegenseitige Kränkungen nicht nur die Beziehung, sondern auch die Beteiligten selbst zerstören können.

Besonders bitter ist das Ende: Obwohl das Stubenmädchen gar nicht in den Konflikt eingreift, wird ihr dennoch die Schuld gegeben. Hier kritisiert Ringelnatz mit feinem Spott die menschliche Neigung, Schuld auf Unschuldige abzuwälzen, sobald eigene Fehler zu unangenehm werden. Der absurde Umgang mit Verantwortung wird durch die übertragene Szene zwischen Lampe und Spiegel überspitzt dargestellt.

Mit einfacher, rhythmischer Sprache und einer klaren Struktur gelingt es Ringelnatz, eine kleine Welt der Eitelkeit, Missgunst und ungerechten Behandlung zu entwerfen. Die scheinbar harmlose, heitere Erzählung birgt somit eine tiefere, nachdenkliche Botschaft über zwischenmenschliche Schwächen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.