Der Tod ist groß.

Wir sind die Seinen

lachenden Munds.

Wenn wir uns mitten im Leben meinen,

wagt er zu weinen

mitten in uns.

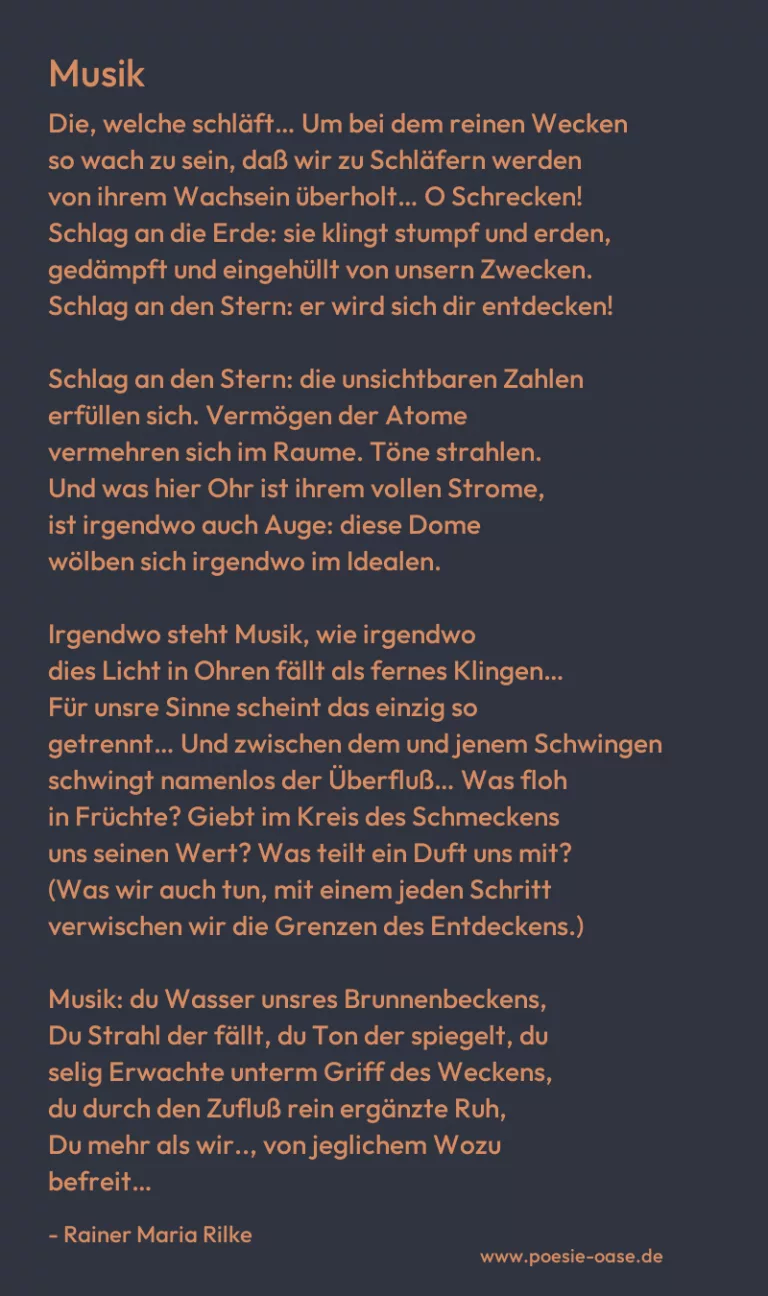

Musik

- Angst

- Feiern

- Gegenwart

Der Tod ist groß.

Wir sind die Seinen

lachenden Munds.

Wenn wir uns mitten im Leben meinen,

wagt er zu weinen

mitten in uns.

Das Gedicht „Schlußstück“ von Rainer Maria Rilke ist eine kurze, aber eindringliche Meditation über die Allgegenwart des Todes im menschlichen Leben. In nur sechs Versen entfaltet Rilke eine existentielle Tiefe, die das Verhältnis des Menschen zum Tod in paradoxer Weise beschreibt: nicht als fernes Ende, sondern als etwas, das uns von Anfang an begleitet.

Der erste Vers – „Der Tod ist groß“ – steht isoliert und wirkt wie eine unbestreitbare Wahrheit. Der Tod wird hier nicht als Schrecken oder Feind dargestellt, sondern als etwas Übergeordnetes, Mächtiges, das unsere Existenz wesentlich bestimmt. Im Gegensatz dazu beschreibt die nächste Zeile die Menschen als „die Seinen“, also als dem Tod Zugehörige – sogar in Momenten scheinbarer Lebendigkeit. Das Bild des „lachenden Munds“ verweist auf unsere Unbekümmertheit oder vielleicht auch auf unsere Selbsttäuschung.

Gerade „wenn wir uns mitten im Leben meinen“ – also wenn wir uns sicher, lebendig und autonom fühlen – offenbart sich die Präsenz des Todes am stärksten. Doch statt uns zu zerstören, „wagt er zu weinen / mitten in uns“. Diese ungewöhnliche Wendung macht den Tod nicht nur zum ständigen Begleiter, sondern auch zum fühlenden Wesen. Das „Weinen“ des Todes in uns kann als Ausdruck tiefer Menschlichkeit gedeutet werden – eine stille Erinnerung an unsere Vergänglichkeit, die nicht droht, sondern berührt.

Rilkes Bildsprache ist schlicht, aber von großer Dichte. Durch die Verwendung von Kontrasten – Lachen und Weinen, Leben und Tod – entsteht ein Spannungsfeld, das nicht aufgelöst, sondern poetisch verdichtet wird. Der Tod erscheint nicht als plötzlicher Bruch, sondern als leiser, mitfühlender Teil unseres Seins. „Schlußstück“ ist damit nicht nur ein Nachdenken über das Ende, sondern ein tiefes Nachfühlen der Durchdringung von Leben und Sterblichkeit.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.