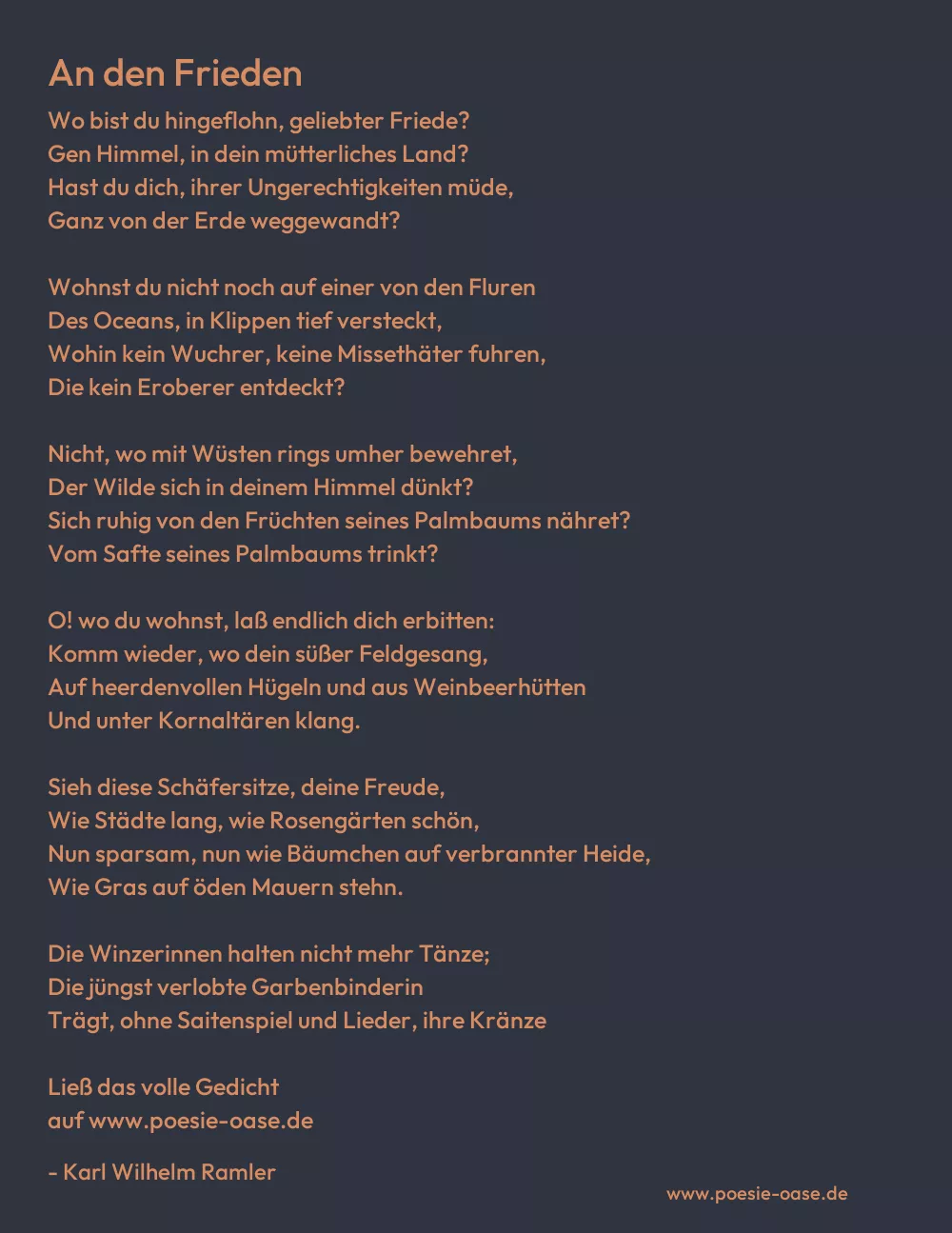

Wo bist du hingeflohn, geliebter Friede?

Gen Himmel, in dein mütterliches Land?

Hast du dich, ihrer Ungerechtigkeiten müde,

Ganz von der Erde weggewandt?

Wohnst du nicht noch auf einer von den Fluren

Des Oceans, in Klippen tief versteckt,

Wohin kein Wuchrer, keine Missethäter fuhren,

Die kein Eroberer entdeckt?

Nicht, wo mit Wüsten rings umher bewehret,

Der Wilde sich in deinem Himmel dünkt?

Sich ruhig von den Früchten seines Palmbaums nähret?

Vom Safte seines Palmbaums trinkt?

O! wo du wohnst, laß endlich dich erbitten:

Komm wieder, wo dein süßer Feldgesang,

Auf heerdenvollen Hügeln und aus Weinbeerhütten

Und unter Kornaltären klang.

Sieh diese Schäfersitze, deine Freude,

Wie Städte lang, wie Rosengärten schön,

Nun sparsam, nun wie Bäumchen auf verbrannter Heide,

Wie Gras auf öden Mauern stehn.

Die Winzerinnen halten nicht mehr Tänze;

Die jüngst verlobte Garbenbinderin

Trägt, ohne Saitenspiel und Lieder, ihre Kränze

Zum Dankaltare weinend hin.

Denn ach! der Krieg verwüstet Saat und Reben

Und Korn und Most; vertilget Frucht und Stamm;

Erwürgt die frommen Mütter, die die Milch uns geben,

Erwürgt das kleine fromme Lamm.

Mit unsern Rossen fährt er Donnerwagen,

Mit unsern Sicheln mäht er Menschen ab;

Den Vater hat er jüngst, er hat den Mann erschlagen,

Nun fodert er den Knaben ab.

Erbarme dich des langen Jammers! rette

Von deinem Volk den armen Überrest!

Bind‘ an der Hölle Thor mit siebenfacher Kette

Auf ewig den Verderber fest.