Freiheit

Die Freiheit läßt sich nicht gewinnen,

sie wird von außen nicht erstrebt,

wenn nicht zuerst sie selbst tief innen,

im eignen Busen dich belebt.

Willst du den Kampf, den großen, wagen,

so setz zuerst dich selber ein:

Wer fremde Fesseln will zerschlagen,

darf nicht sein eigner Sklave sein.

Nur reinen Herzen, reinen Händen,

gebührt der Dienst im Heiligtum;

der Freiheit Werk rein zu vollenden,

dies, deutsches Volk, dies sei dein Ruhm.

Die Lüge winkt, die Schmeichler locken,

mit seiner Kette spielt der Knecht:

Du aber wandle unerschrocken,

und deine Waffe sei das Recht!

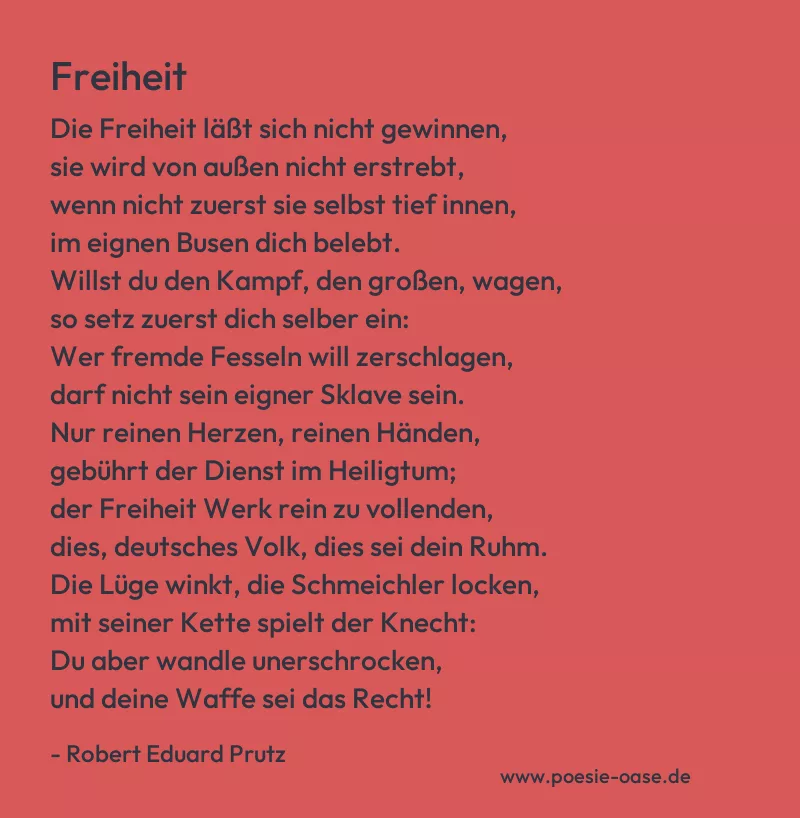

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Freiheit“ von Robert Eduard Prutz ist ein prägnantes und zugleich kraftvolles Bekenntnis zur inneren moralischen Grundlage politischer Freiheit. In nur drei Strophen entwickelt Prutz ein Programm, das individuelle Selbstverantwortung, innere Reinheit und rechtliches Handeln zur Voraussetzung eines wahrhaft freien Gemeinwesens erklärt.

Zentral ist die Aussage, dass Freiheit nicht von außen „gewonnen“ oder erkämpft werden kann, solange sie nicht zuerst „tief innen“ im Einzelnen verankert ist. Der Kampf um Freiheit beginnt also mit der persönlichen Läuterung: Wer in sich selbst noch „Sklave“ ist – gefangen etwa in Egoismus, Feigheit oder Lüge –, kann keine wahre Freiheit für andere schaffen. Diese Verbindung von individueller Ethik und politischer Aktion ist ein typisches Motiv der liberalen Bewegung des Vormärz, die Prutz zugehörte.

Besonders deutlich wird dies in der zweiten Strophe, wenn die Forderung nach „reinen Herzen“ und „reinen Händen“ aufgestellt wird. Freiheit wird hier fast religiös verklärt: Der Dienst an ihr gleicht dem Dienst im „Heiligtum“, einer sakralen Aufgabe, die nicht jedem zusteht. Damit erhebt Prutz das Streben nach Freiheit zu einer sittlichen Verpflichtung, die weder durch Opportunismus noch durch Gewalt entwertet werden darf. Das deutsche Volk wird aufgerufen, seine Würde in der moralischen Reinheit seines Freiheitskampfes zu suchen – ein Appell an Integrität und Charakter.

In der letzten Strophe wendet sich Prutz gegen die Versuchungen, die der Unfreiheit ihren Reiz verleihen: Lüge, Schmeichelei, Selbsttäuschung. Der „Knecht“, der mit seiner Kette „spielt“, steht für jene, die sich mit ihrer Unterdrückung arrangieren und ihre eigene Ohnmacht kaschieren. Demgegenüber fordert das lyrische Ich einen unbeirrbaren, rechtschaffenen Weg: „Deine Waffe sei das Recht!“ – Diese Schlusszeile unterstreicht den Gedanken, dass Freiheit nicht durch Willkür oder Rebellion allein errungen werden kann, sondern durch legitime, rechtlich fundierte und moralisch gefestigte Mittel.

„Freiheit“ ist damit nicht nur ein politisches Gedicht, sondern ein moralisches Manifest. Robert Eduard Prutz formuliert einen idealistischen Freiheitsbegriff, der den inneren Wandel des Menschen zur Voraussetzung jeder gesellschaftlichen Veränderung macht – klar, eindringlich und zeitlos gültig.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.