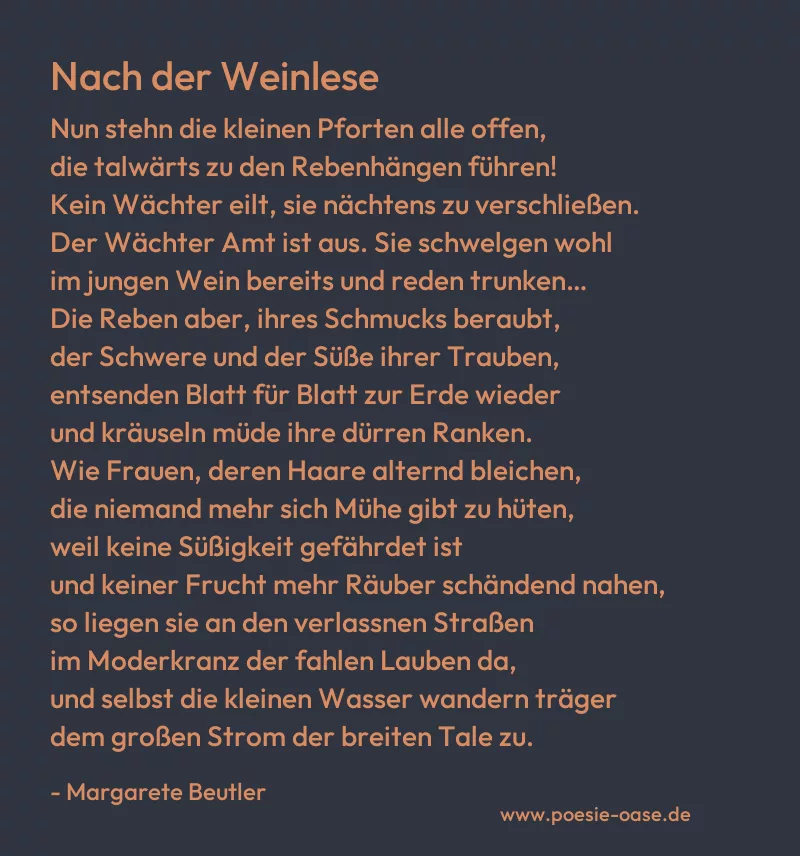

Nach der Weinlese

Nun stehn die kleinen Pforten alle offen,

die talwärts zu den Rebenhängen führen!

Kein Wächter eilt, sie nächtens zu verschließen.

Der Wächter Amt ist aus. Sie schwelgen wohl

im jungen Wein bereits und reden trunken…

Die Reben aber, ihres Schmucks beraubt,

der Schwere und der Süße ihrer Trauben,

entsenden Blatt für Blatt zur Erde wieder

und kräuseln müde ihre dürren Ranken.

Wie Frauen, deren Haare alternd bleichen,

die niemand mehr sich Mühe gibt zu hüten,

weil keine Süßigkeit gefährdet ist

und keiner Frucht mehr Räuber schändend nahen,

so liegen sie an den verlassnen Straßen

im Moderkranz der fahlen Lauben da,

und selbst die kleinen Wasser wandern träger

dem großen Strom der breiten Tale zu.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Nach der Weinlese“ von Margarete Beutler entfaltet eine stille, melancholische Szenerie, in der der Herbst als Sinnbild für Vergänglichkeit, Entblößung und das Ende von Fruchtbarkeit erscheint. Der Zeitpunkt „nach der Weinlese“ markiert den Moment, in dem die Ernte eingefahren, der Höhepunkt des Reifens überschritten und die Natur erschöpft ist. Die geöffnete Pforte steht sinnbildlich für eine Welt, die ihre Abwehr aufgegeben hat – nichts ist mehr zu schützen, nichts mehr zu holen.

Zentral im Bildfeld des Gedichts sind die Reben, die nach der Lese erschlafft und entblättert daliegen. Beutler personifiziert sie als Frauen, deren einstiger Reiz vergangen ist – die Haare bleichen, die Mühen der Pflege unterbleiben, da keine „Süßigkeit“ mehr droht, gestohlen zu werden. In dieser Metapher steckt eine leise, bittere Ironie: Die Fruchtbarkeit, einst begehrt und bewacht, verliert nach ihrer Erfüllung schnell ihren Wert. Die Reben, nun ohne Schmuck, werden zu Sinnbildern einer weiblichen Existenz, deren Wert im Außen liegt – in der Frucht, die sie hervorbringt, und nicht im Sein selbst.

Die Atmosphäre des Gedichts ist durchdrungen von Müdigkeit und Resignation. Selbst das Wasser, normalerweise Symbol von Lebendigkeit und Bewegung, „wandert träger“ dem Fluss zu. Diese Verlangsamung alles Lebendigen unterstreicht den Moment des Übergangs – von Fülle zu Leere, von Reife zu Verfall. Der „Moderkranz der fahlen Lauben“ betont das Vergehen und die Auflösung einstiger Pracht.

Beutlers Sprache ist ruhig, doch durchdrungen von leiser Wehmut. Die Bilder bleiben nahe an der Natur, entfalten aber durch ihre symbolische Aufladung eine tiefere Aussage über das Verhältnis von Fruchtbarkeit, Alter und gesellschaftlicher Wahrnehmung – insbesondere im Hinblick auf das Frausein. „Nach der Weinlese“ ist so nicht nur ein Naturgedicht, sondern auch eine feinsinnige, kritische Reflexion über Vergänglichkeit, Wert und die flüchtige Anerkennung, die mit Blüte und Ernte verbunden ist.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.