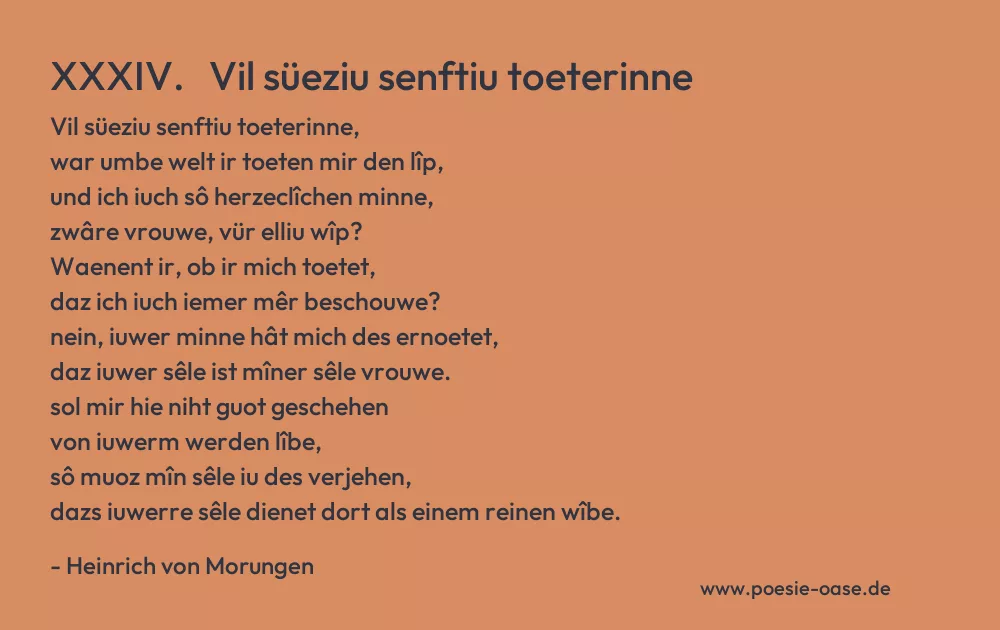

XXXIV. Vil süeziu senftiu toeterinne

Vil süeziu senftiu toeterinne,

war umbe welt ir toeten mir den lîp,

und ich iuch sô herzeclîchen minne,

zwâre vrouwe, vür elliu wîp?

Waenent ir, ob ir mich toetet,

daz ich iuch iemer mêr beschouwe?

nein, iuwer minne hât mich des ernoetet,

daz iuwer sêle ist mîner sêle vrouwe.

sol mir hie niht guot geschehen

von iuwerm werden lîbe,

sô muoz mîn sêle iu des verjehen,

dazs iuwerre sêle dienet dort als einem reinen wîbe.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „XXXIV. Vil süeziu senftiu toeterinne“ von Heinrich von Morungen thematisiert eine leidenschaftliche, beinahe ekstatische Form der Minne, die über das Irdische hinausweist. Das lyrische Ich beklagt, dass die geliebte Frau ihm durch ihre Zurückweisung oder Gleichgültigkeit beinahe das Leben nimmt – und das, obwohl seine Liebe zu ihr aufrichtig und zutiefst innig ist. Diese Spannung zwischen Liebe und Leid, Nähe und Unerreichbarkeit ist typisch für die höfische Minnedichtung des Mittelalters.

Die Geliebte wird in überhöhter, fast heiliger Weise angesprochen: „süeziu senftiu toeterinne“ – „süße, sanfte Töterin“ –, ein Ausdruck, der zugleich Zärtlichkeit und Schmerz vermittelt. Trotz der tödlichen Wirkung ihrer Abweisung bleibt das Ich ihr in absoluter Hingabe verbunden. Die rhetorische Frage, ob sie denn glaube, dass er sie nicht mehr anschauen würde, wenn sie ihn töte, wird sofort verneint: Ihre Liebe habe ihn so sehr bestimmt, dass seine Seele auf ewig mit der ihren verbunden sei.

Bemerkenswert ist die spirituelle Dimension des Textes. Selbst wenn ihm in dieser Welt keine Gnade durch ihre körperliche Liebe zuteilwerde, hofft er darauf, dass seine Seele im Jenseits der ihren dienen dürfe – „dazs iuwerre sêle dienet dort als einem reinen wîbe“. Die Geliebte wird somit nicht nur als menschliche Frau, sondern als reine, fast göttliche Figur verehrt, der eine seelische, überweltliche Treue geschworen wird.

Sprache und Stil folgen der Tradition des hohen Minnesangs: kunstvoll, formal streng und geprägt von idealisierender Verehrung. Doch Heinrich von Morungen geht noch einen Schritt weiter als viele seiner Zeitgenossen, indem er die Minne in eine mystische Verbindung der Seelen transformiert. Das Gedicht offenbart so die Tiefe einer Liebe, die keine Erfüllung sucht, sondern in leidvoller Hingabe einen transzendenten Sinn findet.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.