XXI. Ob ich dir vor allen wîben

I

Ob ich dir vor allen wîben guotes gan,

sol ich des engelten, vrouwe, wider dich,

stê daz dîner güete saeliclîchen an,

sô lâz iemer in den ungenâden mich.

Hab ich dar an missetân, die schulde rich,

daz ich lieber liep zer werlte nie gewan:

nâch der liebe sent ie mîn herze sich.

II

Ob ich iemer âne hôchgemüete bin,

waz ist ieman in der werlte deste baz?

gênt mir mîne tage mit ungemüete hin,

die nâch vröiden ringent, den gewirret daz.

Jâ, wirt daz ir

ungewin

, der valschen haz.

die verkêrent underwîlent mir den sin:

nieman solde nîden, ern wiste waz!

III

Vrowe, ob dû mir niht die werlt erleiden wil,

sô rât unde hilf, mir ist ze lange wê,

sît si jehent, ez sî niht ein kinde spil,

dem ein wîp sô nâhen an sîn herze gê.

Ich erkande mâze

vil

der sorgen ê,

disiu sorge gêt mir vür der mâze zil:

hiute baz und aber danne über morgen wê.

IV

Ich habe ir vil grôzer dinge her verjehen,

herzeclîcher minne und ganzer staetekeit.

des half mir diu rehte herzeliebe spehen.

wol mich, hab ich al der werlte wâr geseit.

Habe ich dar an missesehen, dâst mir leit.

mir mac elliu saelde noch von ir geschehen:

in weiz niht, waz schoener lîp in herzen treit.

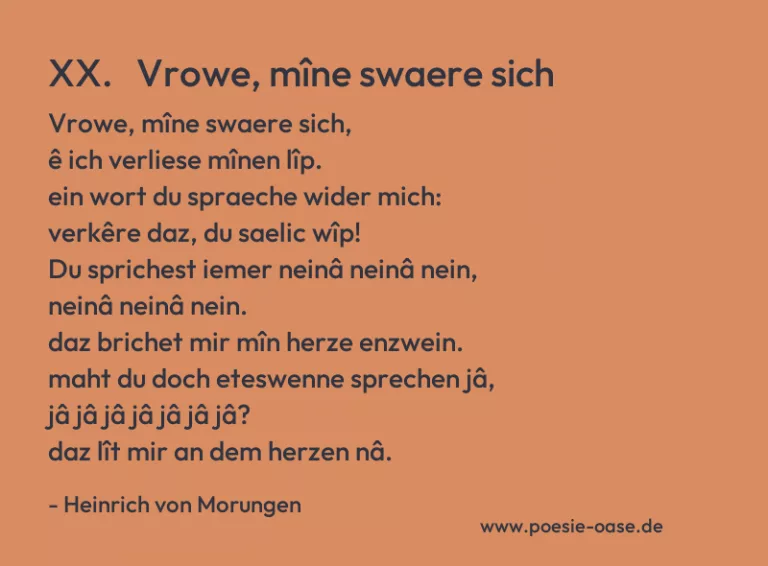

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ob ich dir vor allen wîben“ von Heinrich von Morungen schildert die leidenschaftliche, aber unerwiderte Hingabe des lyrischen Ichs an eine Frau, die er über alle anderen stellt. Es ist eine Klage über Zurückweisung und Missverstehen, zugleich aber ein selbstbewusstes Bekenntnis zu echter, tiefer Liebe, die sich nicht versteckt und keiner Reue bedarf.

In der ersten Strophe stellt sich der Sprecher unter das Urteil der Geliebten: Wenn seine Liebe ein Fehler war, so sei es eben so – er trägt bereitwillig die Schuld. Zugleich betont er, dass sein Herz sich seit jeher nach ihrer Liebe sehnt und er nie eine größere Zuneigung für jemanden empfunden habe. Die bedingungslose Unterwerfung unter ihr Urteil zeigt die typische Demut des Minne-Dieners.

Die zweite Strophe greift die Erfahrung innerer Unruhe auf: Der Sprecher fühlt sich ausgeschlossen vom „hôchgemüete“, dem idealen höfischen Lebensgefühl, das von Freude und Ausgewogenheit geprägt ist. Stattdessen wird sein Denken von „valschen haz“, also von feindseliger Täuschung, beeinflusst. Die Umkehrung seines Sinns („die verkêrent mir den sin“) zeigt die Verwirrung, die das Erleben zurückgewiesener Liebe in ihm auslöst.

In der dritten Strophe fleht das lyrische Ich um Hilfe. Die Dauer seines Schmerzes hat das Maß der Erträglichkeit überschritten. Er weist die Vorstellung zurück, dass seine Liebe bloßes Kinderspiel sei, denn sie hat ihn tief erfasst. In bewegender Weise beschreibt er die Wellenbewegung seiner seelischen Qual: „hiute baz und aber danne über morgen wê“ – heute etwas besser, doch übermorgen wieder schlimmer. Diese Schwankung betont die Haltlosigkeit, in der sich der Sprecher befindet.

Die vierte Strophe bringt ein stolzes Bekenntnis: Er hat große Dinge in ihr erkannt – „herzeclîcher minne und ganzer staetekeit“ –, und seine Liebe war ehrlich und tief. Dass er dies offen bekennt, sieht er nicht als Fehler, sondern als Ehre. Die Möglichkeit, dass dennoch alles Glück aus dieser Liebe hervorgehen könnte, hält er offen, auch wenn sie derzeit unerreichbar scheint. Die letzte Zeile – „in weiz niht, waz schoener lîp in herzen treit“ – deutet auf die Hoffnung, dass selbst die Geliebte nicht erkennt, wie viel wahre Liebe sie in sich trägt.

Insgesamt zeigt sich in diesem Gedicht ein lyrisches Ich, das sich einer idealisierten Liebe verschrieben hat, selbst unter Schmerz und Zweifel. Die Liebe wird nicht als etwas Besitzbares verstanden, sondern als innerer Zustand von Wahrheit, Treue und Erkenntnis – auch wenn diese nicht erwidert wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.