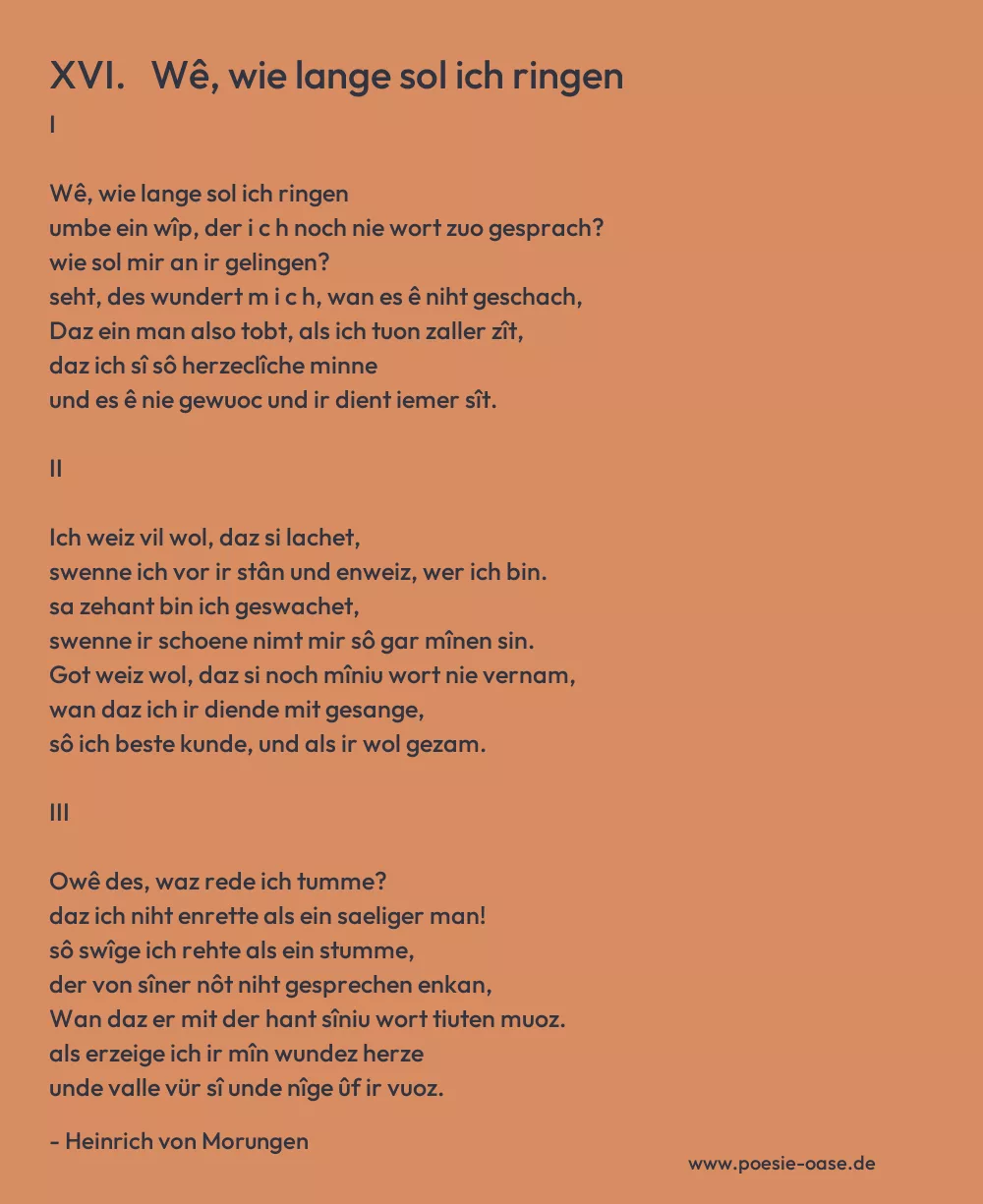

XVI. Wê, wie lange sol ich ringen

I

Wê, wie lange sol ich ringen

umbe ein wîp, der i c h noch nie wort zuo gesprach?

wie sol mir an ir gelingen?

seht, des wundert m i c h, wan es ê niht geschach,

Daz ein man also tobt, als ich tuon zaller zît,

daz ich sî sô herzeclîche minne

und es ê nie gewuoc und ir dient iemer sît.

II

Ich weiz vil wol, daz si lachet,

swenne ich vor ir stân und enweiz, wer ich bin.

sa zehant bin ich geswachet,

swenne ir schoene nimt mir sô gar mînen sin.

Got weiz wol, daz si noch mîniu wort nie vernam,

wan daz ich ir diende mit gesange,

sô ich beste kunde, und als ir wol gezam.

III

Owê des, waz rede ich tumme?

daz ich niht enrette als ein saeliger man!

sô swîge ich rehte als ein stumme,

der von sîner nôt niht gesprechen enkan,

Wan daz er mit der hant sîniu wort tiuten muoz.

als erzeige ich ir mîn wundez herze

unde valle vür sî unde nîge ûf ir vuoz.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Wê, wie lange sol ich ringen“ von Heinrich von Morungen thematisiert die verzweifelte, wortlose Liebe des lyrischen Ichs zu einer Frau, mit der es nie gesprochen hat. Es ist ein intensives Zeugnis stiller Minne, in der das Ideal der Liebe vollkommen unerwidert bleibt – und gerade darin seine tiefste, schmerzlichste Form findet.

Schon in der ersten Strophe beklagt das Ich die Sinnlosigkeit seines Liebesringens. Es hat nie ein Wort mit der Geliebten gewechselt, dennoch liebt es sie „herzeclîche“ – von ganzem Herzen. Die Liebe wird hier als irrational, ja fast wahnsinnig dargestellt („daz ein man also tobt“), was der mittelalterlichen Vorstellung von der Minne als leidenschaftlicher Hingabe bis zur Selbstverleugnung entspricht. Die Treue des Sprechers ist dauerhaft, doch ohne jeden äußeren Lohn.

In der zweiten Strophe zeigt sich die Ohnmacht des Ichs noch deutlicher. Die bloße Anwesenheit der Geliebten raubt ihm den Verstand, ihre Schönheit schwächt ihn so sehr, dass er sich selbst nicht mehr zu erkennen scheint. Obwohl sie nie mit ihm gesprochen hat, widmet er ihr seine Lieder – der einzige Weg, ihr zu dienen. Damit wird das Minnesingen selbst zu einer stillen, fast rituellen Form der Hingabe.

Die dritte Strophe steigert die Klage: Das lyrische Ich fühlt sich wie ein „stumme[r]“, der seine Not nicht in Worte fassen kann. In einem starken Bild vergleicht es sich mit einem Menschen, der nur mit Gesten sprechen kann – und so legt er symbolisch sein „wundez herze“ (verwundetes Herz) der Geliebten zu Füßen. Dieses Bild körperlicher Geste statt sprachlicher Mitteilung unterstreicht die tiefe Sprachlosigkeit und Verzweiflung des Ichs.

Insgesamt bringt Heinrich von Morungen in diesem Gedicht die Tragik einer Liebe zur Sprache, die nie gelebt, nur empfunden wird. Die Unerreichbarkeit der Geliebten und das völlige Schweigen zwischen den Figuren machen den Schmerz besonders intensiv. Die Liebe wird nicht durch Nähe, sondern durch Abstand definiert – eine Liebe, die nur im Inneren des Sprechers existiert, aber gerade dadurch absolut und rein erscheint.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.