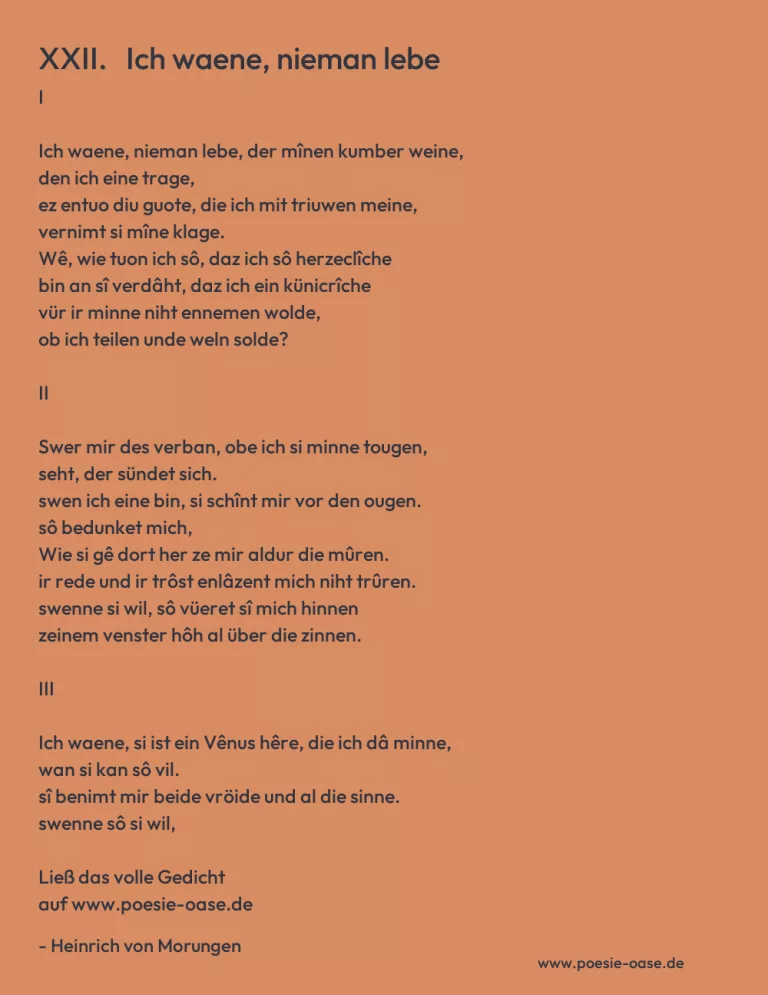

XIV. Mîn herze, îr schoene und diu minne

Mîn herze, ir schoene und diu minne habent gesworn

zuo ein ander, des ich waene, ûf mîner vröuden tôt.

zwiu habent diu driu mich einen dar zuo erkorn?

ôwê, minne, gebent ein teil der lieben mîner nôt,

Teilent si ir sô mite, daz sî gedanke ouch machen rôt.

wünsche ich ir senens nû? daz waere bezzer verborn.

lîhte ist ez ir zorn,

sît ir wort mir deheinen kumber gebôt.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Mîn herze, îr schoene und diu minne“ von Heinrich von Morungen drückt die tiefe Verbindung zwischen dem lyrischen Ich, der Liebe und dem eigenen Herzen aus. Zu Beginn scheint der Dichter eine Art Schwur oder Bindung zwischen seinem Herzen und der „Minne“ (Liebe) zu beschreiben, die ihm eine Quelle der Freude und gleichzeitig eine mögliche Quelle des Leids geworden ist. Er glaubt, dass seine Freude und sein Tod untrennbar miteinander verbunden sind, was die ambivalente Rolle der Liebe im Leben betont.

Die Verszeilen thematisieren den inneren Konflikt des lyrischen Ichs, das sich zwischen der Freude an der Liebe und der Qual, die diese mit sich bringt, hin- und hergerissen fühlt. Es scheint, als ob die Liebe einen Teil seiner inneren Not übernehmen könnte, was den Wunsch nach einer Aufteilung dieser Last zwischen ihm und seiner Geliebten ausdrückt. Doch der Wunsch, dass die Minne (Liebe) sich an seiner Not beteiligt, wird von ihm als unrealistisch angesehen, da diese Liebe seiner Meinung nach zu „leicht“ und „zornig“ ist, um solche schwere Verantwortung zu tragen.

Die Sprache des Gedichts ist geprägt von einer tiefen emotionalen Zerrissenheit und dem Gefühl der Ohnmacht. Der Dichter verwendet in seinen Versen eine poetische Form, die die Zerbrechlichkeit der Liebe und den Schmerz, den sie verursacht, widerspiegelt. Der Zorn, den er der Liebe zuschreibt, verdeutlicht, dass Liebe hier nicht nur als Quelle des Glücks, sondern auch der Zerstörung gesehen wird.

Die letzte Zeile, „sît ir wort mir deheinen kumber gebôt“, verstärkt die Idee, dass die Worte der Liebe eine Quelle von Kummer sind. Diese Kummererzeugung zeigt sich als tragisches Motiv, das in vielen mittelalterlichen Gedichten auftritt und den Idealismus der höfischen Liebe mit einer schmerzhaften Realität konfrontiert. Das Gedicht verdeutlicht auf beeindruckende Weise den inneren Konflikt zwischen der Sehnsucht nach Liebe und den damit verbundenen Leiden.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.