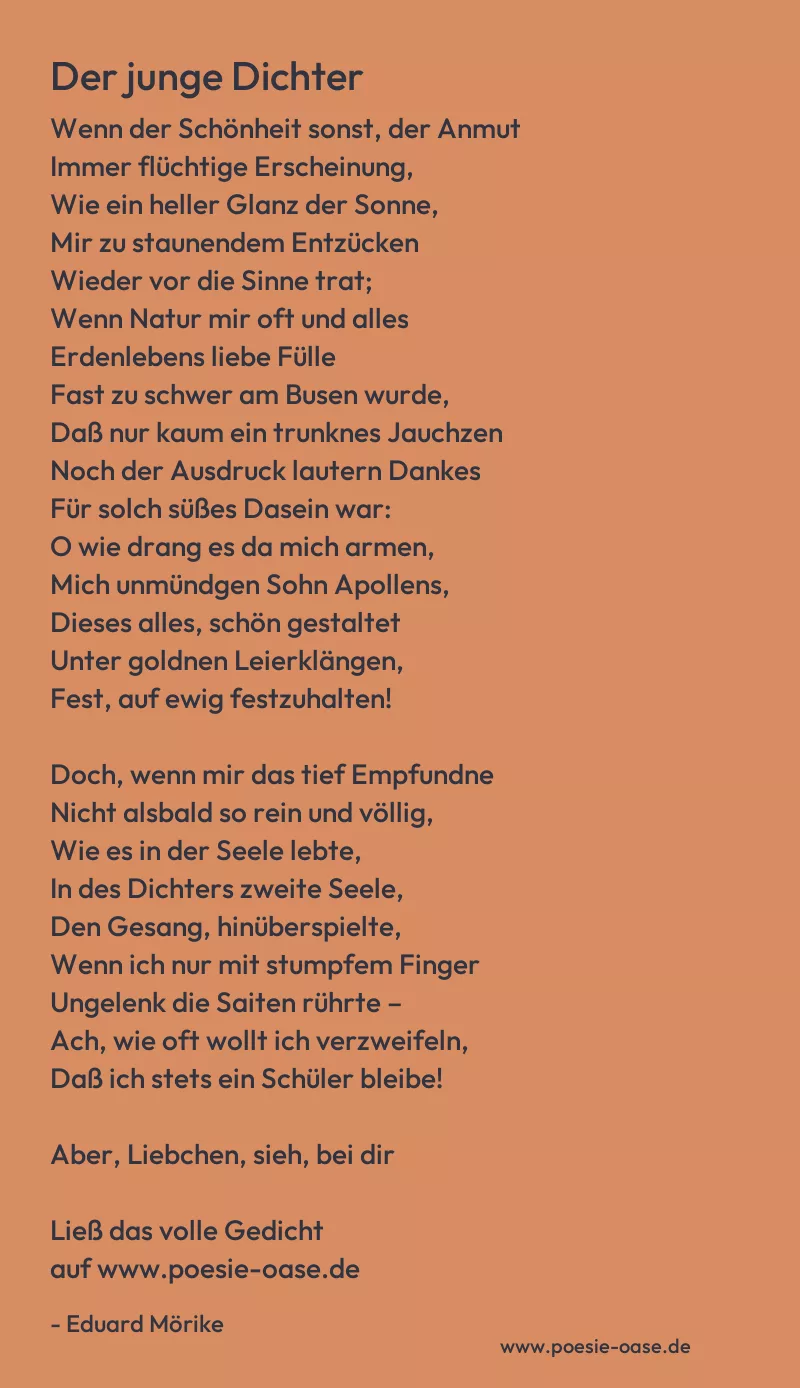

Wenn der Schönheit sonst, der Anmut

Immer flüchtige Erscheinung,

Wie ein heller Glanz der Sonne,

Mir zu staunendem Entzücken

Wieder vor die Sinne trat;

Wenn Natur mir oft und alles

Erdenlebens liebe Fülle

Fast zu schwer am Busen wurde,

Daß nur kaum ein trunknes Jauchzen

Noch der Ausdruck lautern Dankes

Für solch süßes Dasein war:

O wie drang es da mich armen,

Mich unmündgen Sohn Apollens,

Dieses alles, schön gestaltet

Unter goldnen Leierklängen,

Fest, auf ewig festzuhalten!

Doch, wenn mir das tief Empfundne

Nicht alsbald so rein und völlig,

Wie es in der Seele lebte,

In des Dichters zweite Seele,

Den Gesang, hinüberspielte,

Wenn ich nur mit stumpfem Finger

Ungelenk die Saiten rührte –

Ach, wie oft wollt ich verzweifeln,

Daß ich stets ein Schüler bleibe!

Aber, Liebchen, sieh, bei dir

Bin ich plötzlich wie verwandelt:

Im erwärmten Winterstübchen,

Bei dem Schimmer dieser Lampe,

Wo ich deinen Worten lausche,

Hold bescheidnen Liebesworten!

Wie du dann geruhig deine

Braunen Lockenhaare schlichtest,

Also legt sich mir geglättet

All dies wirre Bilderwesen,

All des Herzens eitle Sorge,

Viel-zerteiltes Tun und Denken.

Froh begeistert, leicht gefiedert,

Flieg ich aus der Dichtung engen

Rosenbanden, daß ich nur

Noch in ihrem reinen Dufte,

Als im Elemente, lebe.

O du Liebliche, du lächelst,

Schüttelst, küssend mich, das Köpfchen,

Und begreifst nicht, was ich meine.

Möcht ich selber es nicht wissen,

Wissen nur, daß du mich liebest,

Daß ich in dem Flug der Zeit

Deine kleinen Hände halte!