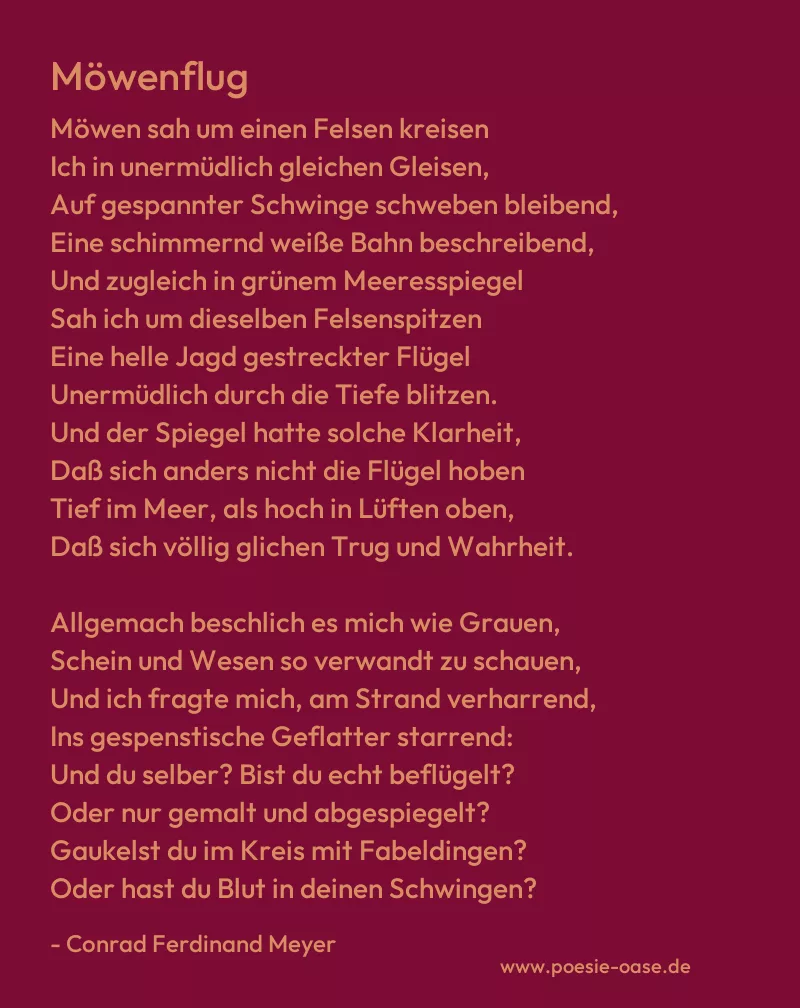

Möwenflug

Möwen sah um einen Felsen kreisen

Ich in unermüdlich gleichen Gleisen,

Auf gespannter Schwinge schweben bleibend,

Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend,

Und zugleich in grünem Meeresspiegel

Sah ich um dieselben Felsenspitzen

Eine helle Jagd gestreckter Flügel

Unermüdlich durch die Tiefe blitzen.

Und der Spiegel hatte solche Klarheit,

Daß sich anders nicht die Flügel hoben

Tief im Meer, als hoch in Lüften oben,

Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit.

Allgemach beschlich es mich wie Grauen,

Schein und Wesen so verwandt zu schauen,

Und ich fragte mich, am Strand verharrend,

Ins gespenstische Geflatter starrend:

Und du selber? Bist du echt beflügelt?

Oder nur gemalt und abgespiegelt?

Gaukelst du im Kreis mit Fabeldingen?

Oder hast du Blut in deinen Schwingen?

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Möwenflug“ von Conrad Ferdinand Meyer ist eine tiefgründige Reflexion über die Wahrnehmung der Realität, die Verwirrung zwischen Schein und Sein und die menschliche Existenz. Zu Beginn beschreibt der Sprecher die Möwen, die „um einen Felsen kreisen“, wobei die wiederholte Bewegung der Vögel „in unermüdlich gleichen Gleisen“ eine gewisse Monotonie und Beständigkeit ausstrahlt. Doch gleichzeitig wird die Leichtigkeit und Schönheit ihres Fluges betont: Die „gespannte Schwinge“ und die „schimmernd weiße Bahn“, die die Möwen am Himmel hinterlassen, vermitteln ein Bild der Freiheit und der Eleganz. Gleichzeitig gibt es im „grünen Meeresspiegel“ die Spiegelung der Vögel, was das zentrale Motiv des Gedichts einführt: die doppelte Wahrnehmung von Realität und Spiegelbild.

Der Spiegel des Meeres zeigt nicht nur die Flügel der Möwen, sondern auch die Jagd „gestreckter Flügel“, die „unermüdlich durch die Tiefe blitzen“. Diese Darstellung betont die Untrennbarkeit von Himmel und Wasser, von Realität und Spiegelung, was zu einer fast surrealen Wahrnehmung führt. Der „Spiegel hatte solche Klarheit“, dass sich die Flügel der Vögel im Wasser genauso hoben wie in der Luft, wodurch eine völlige Gleichheit zwischen „Trug und Wahrheit“ entsteht. Diese Entfaltung der doppelten Welt stellt die Frage nach der Natur der Wirklichkeit und der Illusion und lässt den Sprecher an der Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren zweifeln.

Mit der wachsenden Verwirrung kommt ein Gefühl des „Grauen[s]“, das den Sprecher erfasst, als er die Ähnlichkeit zwischen Schein und Sein erkennt. Die Unterscheidung zwischen dem „Wesen“ der Möwen und ihrem „Schein“ beginnt sich aufzulösen. Der Sprecher fragt sich, ob er selbst „echt beflügelt“ ist oder nur „gemalt und abgespiegelt“, was auf die Unsicherheit des eigenen Seins hinweist. Diese Frage nach der Authentizität der eigenen Existenz wird durch die wiederholte Wiederholung der Unterscheidung zwischen „Schein“ und „Wesen“ vertieft, was die Dualität des Lebens und der Wahrnehmung widerspiegelt.

Am Ende des Gedichts wird die existenzielle Frage aufgeworfen, ob das Leben selbst ein „Gaukeln“ ist, ein Spiel von „Fabeldingen“, oder ob es echte „Blut in den Schwingen“ hat. Die Metapher des „Blutes“ verweist auf die Lebendigkeit und Echtheit, die der Sprecher sucht. Doch bleibt die Antwort unklar, und das Gedicht endet mit einem Zweifel, der die Frage nach der wahren Natur der Existenz offen lässt. Meyer thematisiert hier auf poetische Weise die menschliche Unsicherheit und die ständige Suche nach der Wahrheit hinter dem Schein, wobei er die fließende Grenze zwischen beiden Welten – der realen und der illusionären – meisterhaft darstellt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.