Die Straße

Auf violetten Dünsten schwimmen Lichter

Von brennend hohem Gelb. Du tauchst hinein,

Gewirbelt blindlings in ein Meer Gesichter,

Blass, atmend nah. Versinkst. Und bist allein.

Nur du. Zum Prüfen fühlst du deine Hände

Und weißt, du träumst. Der Traum steigt weiß empor.

Vor dir erkennst du steile Straßenwände,

Behängt mit seltsam hellem Lichterflor.

Dein Ohr ist zu. Nur deine Augen fühlen.

Quer zeigt die Straße durch den Sternenwald.

Die Sternenzweige, die vorüberspülen,

Bildtäuschen Göttergesten und manche Tiergestalt.

Du selbst ein Stern. Du tönst. Dich kannst du hören

Hinklingen durch das All. Du träumst und schwimmst

In Töne-Träumen, die dich leuchtend schön betören,

Dass du sie für den andern Wohllaut nimmst.

Wo ist die Sonne, die dich zirkelnd bindet?

Versäumt. Du steuerst fort. Es ist zu spät.

Um deine Feuerbahn nachschleifend windet

Sich hell ein Schweif. – Stürm glühend fort, Komet!

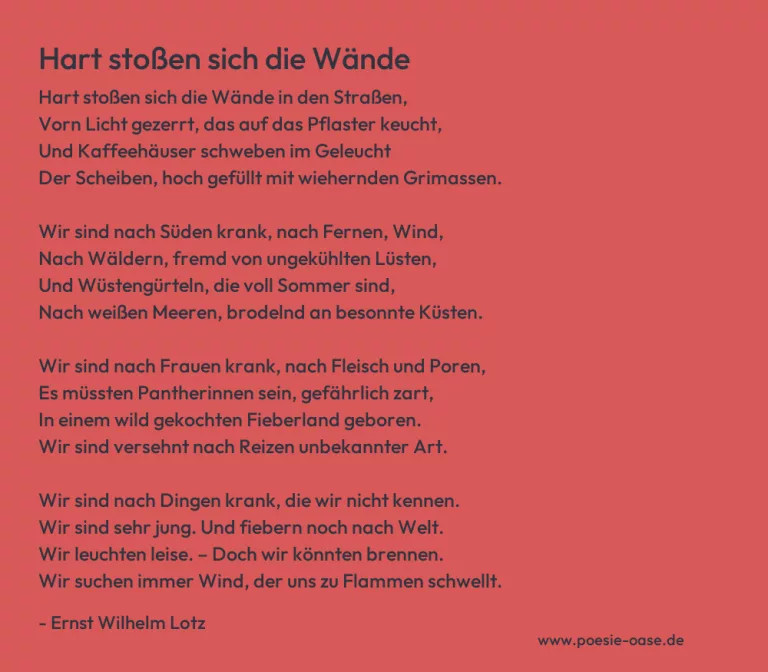

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die Straße“ von Ernst Wilhelm Lotz ist ein expressionistisches Traum- und Rauschbild, das das Erleben des modernen Menschen in der Stadt und im Kosmos zugleich thematisiert. In einer Bildsprache, die zwischen Vision und Auflösung schwankt, zeichnet Lotz ein Ich, das sich in der urbanen Welt verliert, neu erfährt und in ein ekstatisches Welterleben hineingeschleudert wird – bis hin zur kosmischen Selbstauflösung.

Die erste Strophe eröffnet mit einer starken Farb- und Lichtatmosphäre: „violette Dünste“ und „brennend hohes Gelb“ lassen die Großstadt als flirrenden, überhitzten Raum erscheinen. In dieses Lichtermeer taucht das lyrische Ich ein, wird hineingerissen, verliert sich in der Menge der Gesichter – ein typisches Motiv des modernen Stadtgedichts. Die Vereinsamung in der Masse, das Gefühl des Versinkens, führt zur Erkenntnis: Man ist allein – und zugleich in einem Traumzustand.

Im weiteren Verlauf wird dieser Traum zur visionären Szene: Straßenwände steigen auf, durchzogen von einem „seltsam hellen Lichterflor“, das Ohr ist verschlossen, die Augen „fühlen“ – eine synästhetische Umkehrung der Wahrnehmung. Die Straße wird zur metaphysischen Passage, durchzogen vom „Sternenwald“, dessen Äste „Göttergesten und Tiergestalten“ imitieren. Hier vermischen sich kosmische und mythologische Motive mit dem flüchtigen Stadtbild – die Wirklichkeit wird zunehmend surreal und bedeutungsoffen.

In der vierten Strophe erlebt sich das Ich selbst als Teil des Kosmos: „Du selbst ein Stern“, heißt es, und damit hebt sich das Ich aus der rein menschlichen Existenz heraus. Es wird Klang, es „tönt“ durch das All, es träumt sich in eine Sphäre des Lichtes und der Musik. Doch dieser „Wohllaut“ ist trügerisch – was schön scheint, wird nicht erkannt als eigene Projektion, sondern für fremde Harmonie gehalten. Dies verweist auf die Schwierigkeit, in einer verwirrenden Welt zwischen innerem und äußerem Erleben zu unterscheiden.

Die letzte Strophe steigert die Vision ins Apokalyptische: Die Sonne, Sinnbild von Zentrum und Ordnung, ist „versäumt“, das Ich hat sich von ihr entfernt. Es steuert fort, als wäre es ein Komet – ein glühender Himmelskörper, der eine helle Spur hinter sich herzieht, aber ohne Kurs, ohne Bindung, nur im Impuls des eigenen Sturms. Der finale Aufruf „Stürm glühend fort, Komet!“ ist sowohl Triumph als auch Tragik: ein Bild ekstatischer Selbstverwirklichung, aber auch des endgültigen Abreißens vom Zentrum.

„Die Straße“ ist somit ein rauschhaftes, sinnbetontes Gedicht über Selbstsuche, Entgrenzung und kosmisches Verlorensein. Es vereint typische expressionistische Themen wie Großstadterfahrung, Ich-Explosion und kosmische Metaphorik zu einem eindrucksvollen Bild der inneren und äußeren Auflösung.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.