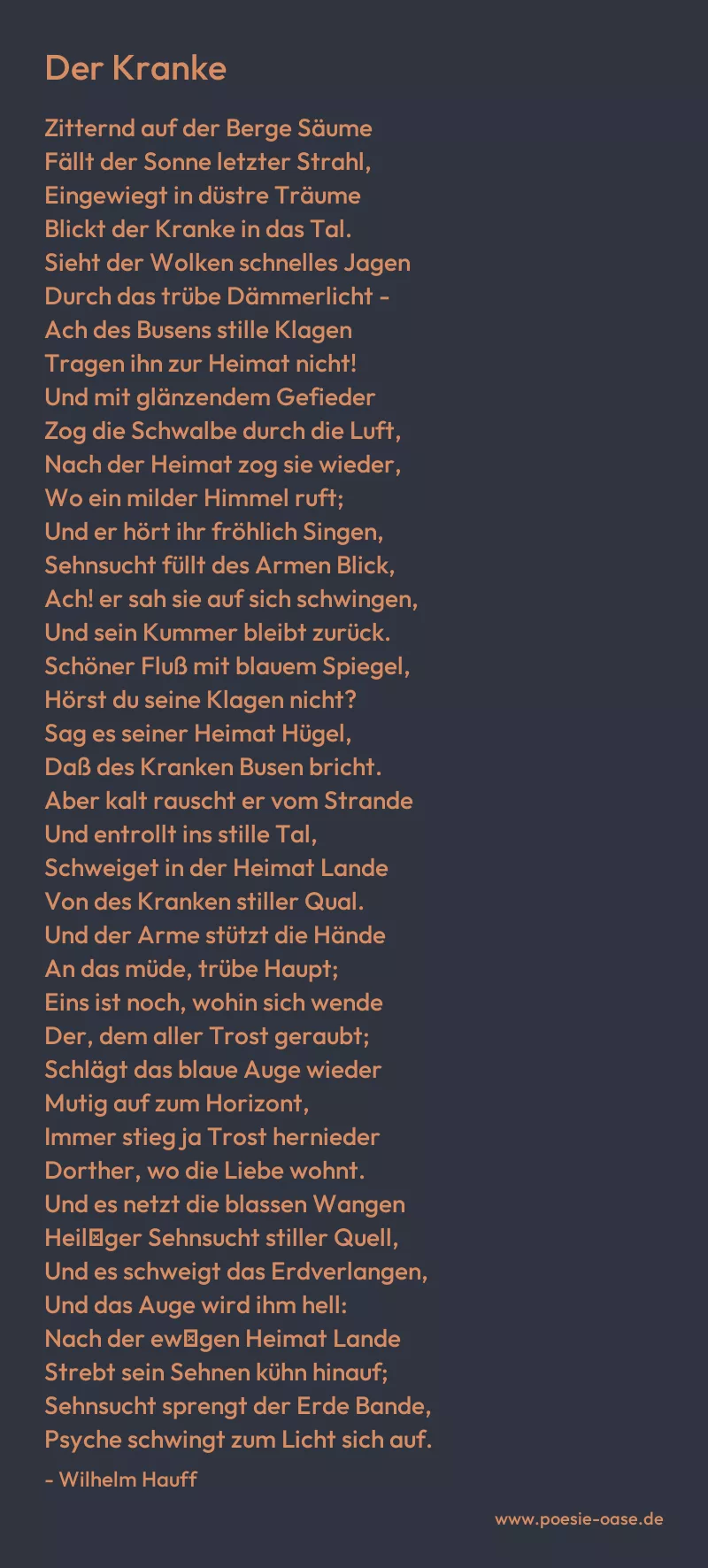

Zitternd auf der Berge Säume

Fällt der Sonne letzter Strahl,

Eingewiegt in düstre Träume

Blickt der Kranke in das Tal.

Sieht der Wolken schnelles Jagen

Durch das trübe Dämmerlicht –

Ach des Busens stille Klagen

Tragen ihn zur Heimat nicht!

Und mit glänzendem Gefieder

Zog die Schwalbe durch die Luft,

Nach der Heimat zog sie wieder,

Wo ein milder Himmel ruft;

Und er hört ihr fröhlich Singen,

Sehnsucht füllt des Armen Blick,

Ach! er sah sie auf sich schwingen,

Und sein Kummer bleibt zurück.

Schöner Fluß mit blauem Spiegel,

Hörst du seine Klagen nicht?

Sag es seiner Heimat Hügel,

Daß des Kranken Busen bricht.

Aber kalt rauscht er vom Strande

Und entrollt ins stille Tal,

Schweiget in der Heimat Lande

Von des Kranken stiller Qual.

Und der Arme stützt die Hände

An das müde, trübe Haupt;

Eins ist noch, wohin sich wende

Der, dem aller Trost geraubt;

Schlägt das blaue Auge wieder

Mutig auf zum Horizont,

Immer stieg ja Trost hernieder

Dorther, wo die Liebe wohnt.

Und es netzt die blassen Wangen

Heil′ger Sehnsucht stiller Quell,

Und es schweigt das Erdverlangen,

Und das Auge wird ihm hell:

Nach der ew′gen Heimat Lande

Strebt sein Sehnen kühn hinauf;

Sehnsucht sprengt der Erde Bande,

Psyche schwingt zum Licht sich auf.

Der Kranke

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Kranke“ von Wilhelm Hauff zeichnet das Bild eines kranken Mannes, der inmitten einer Naturkulisse, die sowohl Trost als auch verstärkte Einsamkeit verkörpert, mit seinem Schicksal hadert und nach Erlösung sucht. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung des Sonnenuntergangs, die eine Atmosphäre der Melancholie und des Abschieds schafft. Der Kranke blickt ins Tal und wird von seinen „düsteren Träumen“ gefangen, unfähig, zu seiner Heimat zurückzukehren. Diese einleitenden Strophen etablieren den zentralen Konflikt des Gedichts: die Isolation des Kranken und seine Sehnsucht nach Trost und Geborgenheit.

Die folgenden Strophen verstärken das Gefühl der Sehnsucht durch den Kontrast zwischen der unbeschwerten Natur und dem Leid des Kranken. Das Erscheinen der Schwalbe, die in ihre Heimat zurückkehrt, wird zum Sinnbild für das Glück und die Freiheit, die dem Kranken verwehrt sind. Seine Klagen bleiben ungehört, und die Natur scheint taub für sein Leid. Der Fluss, der zum Meer fließt, ignoriert sein Schicksal, was die Isolation des Kranken weiter unterstreicht. Hier wird deutlich, dass der Kranke nicht nur physisch, sondern auch emotional von seiner Heimat entfernt ist, was sein Verlangen nach Trost und Erlösung noch verstärkt.

Die Wendung im Gedicht findet in den letzten Strophen statt, wenn der Kranke, nachdem er allen weltlichen Trost verloren hat, seinen Blick auf den Horizont richtet. Hier offenbart sich eine spirituelle Dimension. Der Kranke wendet sich der „ew’gen Heimat Lande“ zu, wo die Liebe wohnt. Diese Erkenntnis führt zu einem inneren Wandel. Die „heil’ge Sehnsucht“ netzt seine Wangen, und seine Seele, die „Psyche“, befreit sich von den irdischen Banden, um sich dem Licht zuzuwenden. Die Metapher der Seele, die zum Licht aufsteigt, deutet auf eine spirituelle Erlösung hin, die in der Hingabe an die ewige Liebe gefunden wird.

Hauff verwendet eine einfache, aber ausdrucksstarke Sprache und eine klare Struktur, um die innere Entwicklung des Kranken darzustellen. Die Verwendung von Bildern aus der Natur, wie die Berge, der Fluss und die Schwalben, dient dazu, die Gefühle des Kranken zu verstärken und einen Kontrast zwischen seinem Leid und der unbeschwerten Schönheit der Welt zu erzeugen. Die Metaphern von Licht und Dunkelheit, Heimat und Fremde, sowie der Sehnsucht nach Erlösung sind zentrale Elemente, die das Gedicht durchziehen und seine tiefere Bedeutung erschließen. „Der Kranke“ ist somit nicht nur ein Gedicht über Krankheit und Tod, sondern auch eine ergreifende Auseinandersetzung mit der Sehnsucht nach Trost, Liebe und der Hoffnung auf ewige Erlösung.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.