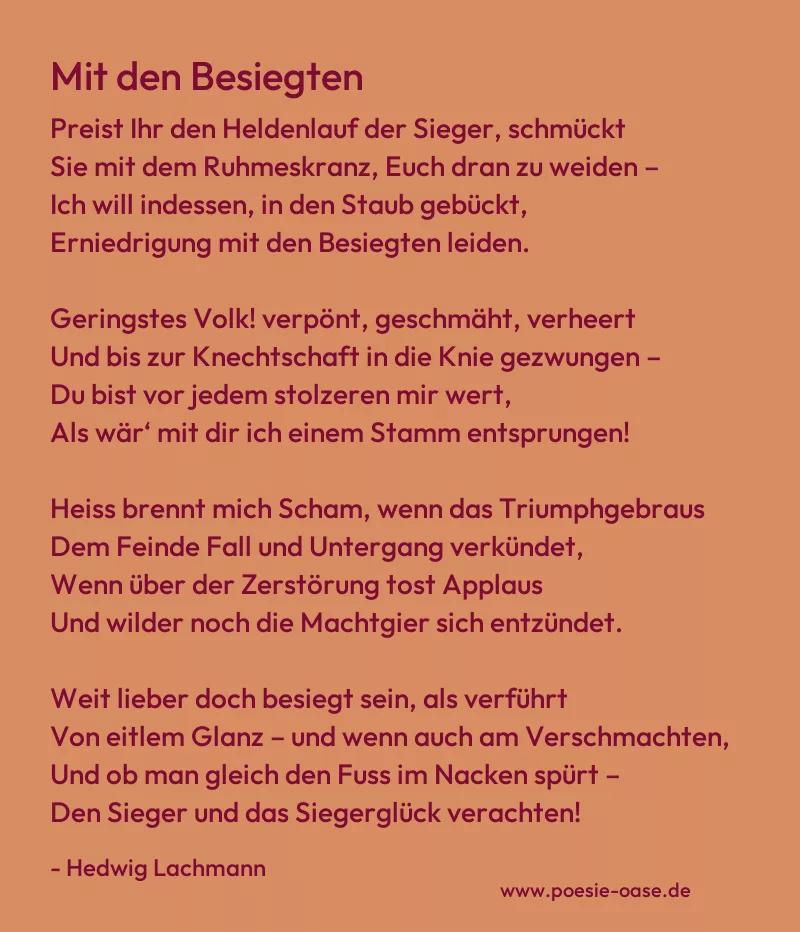

Mit den Besiegten

Preist Ihr den Heldenlauf der Sieger, schmückt

Sie mit dem Ruhmeskranz, Euch dran zu weiden –

Ich will indessen, in den Staub gebückt,

Erniedrigung mit den Besiegten leiden.

Geringstes Volk! verpönt, geschmäht, verheert

Und bis zur Knechtschaft in die Knie gezwungen –

Du bist vor jedem stolzeren mir wert,

Als wär‘ mit dir ich einem Stamm entsprungen!

Heiss brennt mich Scham, wenn das Triumphgebraus

Dem Feinde Fall und Untergang verkündet,

Wenn über der Zerstörung tost Applaus

Und wilder noch die Machtgier sich entzündet.

Weit lieber doch besiegt sein, als verführt

Von eitlem Glanz – und wenn auch am Verschmachten,

Und ob man gleich den Fuss im Nacken spürt –

Den Sieger und das Siegerglück verachten!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Mit den Besiegten“ von Hedwig Lachmann thematisiert eine kritische Haltung gegenüber den Triumphen der Sieger und stellt die Besiegten in den Mittelpunkt. Zu Beginn verweist die Sprecherin auf den Ruhm der Sieger, die mit „Ruhmeskranz“ und „Heldenlauf“ geschmückt werden, aber sie selbst zieht es vor, sich in „Erniedrigung mit den Besiegten“ zu verbinden. Diese Entscheidung, sich mit den Besiegten zu identifizieren, anstatt den Siegern zu huldigen, zeigt eine tiefere moralische Reflexion über die wahre Größe und den Wert von Menschen. Die Sprecherin lehnt den Ruhm der Sieger ab und wendet sich der Demut und dem Leid der Verlierer zu.

In der zweiten Strophe erklärt die Sprecherin, dass das „geringste Volk“, das verpönt und in die Knie gezwungen wurde, für sie mehr wert ist als jeder „stolzeren“ Gruppe, da sie sich mit ihm verbunden fühlt, als wäre sie selbst aus diesem „Stamm“ hervorgegangen. Hier wird die Solidarität mit den Schwachen und Unterdrückten betont, während die Sieger, die mit Macht und Ruhm ausgestattet sind, als leer und hohl erscheinen. Die Sprecherin stellt den Wert des besiegten Volkes über den Glanz der Sieger, da sie die moralische Integrität und das Mitgefühl für die Besiegten als höher erachtet.

Die dritte Strophe zeigt die Empörung der Sprecherin über den „Triumphgebraus“ der Sieger, der die Zerstörung und den Fall des Feindes feiert. Sie empfindet „Scham“, wenn der Applaus für den Sieg der Sieger in den Augenblicken des Untergangs des Gegners noch lauter wird. Die „Machtgier“ der Sieger wird als eine dunkle, zerstörerische Kraft dargestellt, die in den Momenten des Triumphes noch intensiver wird. Lachmann kritisiert die Machtverhältnisse und den übermäßigen Stolz der Sieger, der auf den Trümmern der Besiegten errichtet wird.

In der letzten Strophe betont die Sprecherin, dass es ihr lieber ist, „besiegt“ zu sein, als sich von „eitlem Glanz“ verführen zu lassen. Sie verachtet den „Sieger“ und das „Siegerglück“, da sie darin nur eine falsche und vergängliche Erscheinung sieht. Die Ablehnung des Ruhmes der Sieger und die Akzeptanz der eigenen Niederlage wird hier als eine Form von moralischer Überlegenheit dargestellt, da die Sprecherin den wahren Wert in der Demut und im Widerstand gegen die Ausbeutung der Macht sieht.

Das Gedicht stellt eine starke moralische Aussage dar, indem es die Verherrlichung von Siegen und Macht hinterfragt und den Wert von Bescheidenheit, Mitgefühl und Solidarität mit den Unterdrückten betont. Lachmann zeigt eine tiefe Ablehnung gegenüber den Siegern und deren Machtgier und stellt die Besiegten als moralische Sieger dar, die trotz ihrer Niederlage in ihrer Menschlichkeit und Würde bewahrt bleiben.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.