Klage

Ich gleite wie ein Schatten an den Rändern,

Die schroff gebuchtet in das Drüben ragen,

Und seh die Hängebrücken aufgeschlagen,

Endlos und schmal, mit schwankenden Geländern.

Es flieht der Tag, das Sonnenlicht wird blässer,

In Dämmerung und Nebel sinkt die Küste.

Die Flut stürzt sich hinunter vom Gerüste

Und wälzt sich fort in endlose Gewässer.

Und eine Flucht am Strand und auf den Brücken,

Hinan, zurück, und wieder hin zur Ferne.

Und drüber liegt der Himmel ohne Sterne,

Und Sturm erhebt sich säulenstarr im Rücken.

Mit dumpfen Schlägen mühen sich die Ruder –

Mich treibt die Angst, ich selber will mich bergen

Und klammre mich in Not an einen Fergen:

Im Sturm dein Boot, gib mir die Hand, o Bruder!

So gleit ich wie ein Schatten an den Rändern,

Die schroff gebuchtet in das Drüben ragen,

Und seh die Hängebrücken aufgeschlagen,

Endlos und schmal, mit schwankenden Geländern.

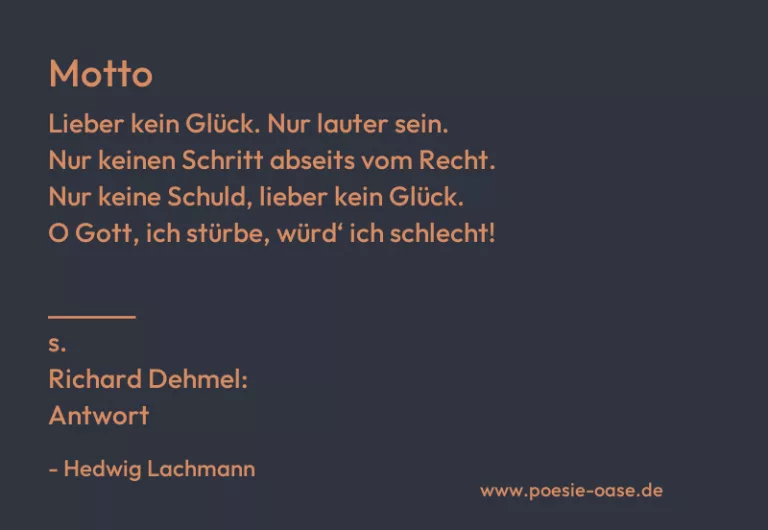

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Klage“ von Hedwig Lachmann vermittelt eine tiefgreifende Erfahrung von Verzweiflung, Unsicherheit und der Sehnsucht nach Rettung. Zu Beginn beschreibt die Sprecherin ihre Situation als „Schattengleiten an den Rändern“, was ein Bild von Passivität und Ausgeliefertsein an die Umstände darstellt. Die „schroff gebuchteten“ Ränder symbolisieren die Gefahr und die Unwirtlichkeit der Umgebung, während die „Hängebrücken“ – instabil und schmal – auf den unsicheren Weg hinweisen, den die Sprecherin gehen muss. Diese Brücken können als Metapher für die Herausforderungen und Hindernisse im Leben verstanden werden, die nicht nur unsicher, sondern auch gefährlich wirken.

In der zweiten Strophe wird die abnehmende Helligkeit des Tages beschrieben: Die Sonne wird blasser, und die „Dämmerung und Nebel“ breiten sich aus, was die zunehmende Dunkelheit und Unklarheit symbolisiert. Die „Flut“, die sich „hinunter vom Gerüste“ stürzt, kann als Bild für eine überwältigende Welle von Problemen und Ängsten verstanden werden, die die Sprecherin zu erdrücken droht. Das Bild des Wassers, das „fort wälzt in endlose Gewässer“, verdeutlicht das Gefühl der Ohnmacht gegenüber einer unaufhörlichen, alles verschlingenden Kraft.

In der dritten Strophe drückt die Sprecherin ihre innere Unruhe und den Drang aus, vor der bedrohlichen Situation zu fliehen. Die „Flucht am Strand“ und das ständige Hin- und Herlaufen auf den Brücken unterstreichen das Zerrissenheitsgefühl, die Unfähigkeit, einen klaren Kurs zu finden. Der „Himmel ohne Sterne“ und der „Sturm“, der sich im Hintergrund erhebt, verstärken das Gefühl der Orientierungslosigkeit und Bedrohung. Die „säulenstarren“ Stürme symbolisieren eine drohende Gewalt, die sich unaufhaltsam nähert.

In der vierten Strophe wird die Angst der Sprecherin noch deutlicher. Die „dummen Schläge“ der Ruder und das Bild von „Not“ und „Fergen“ (einem Helfer oder Führer) symbolisieren den verzweifelten Versuch, sich vor der Gefahr zu retten. Das Bild des „Bruders“, der das Boot führt, steht für eine Hoffnung auf Unterstützung und Hilfe in einer Situation, die die Sprecherin als lebensbedrohlich empfindet. Sie fleht darum, dass der „Bruder“ ihr die Hand reicht, was ihre völlige Hilflosigkeit und ihr Bedürfnis nach Führung und Rettung unterstreicht.

Am Ende des Gedichts kehrt die Sprecherin zum Anfang zurück, indem sie erneut „wie ein Schatten an den Rändern“ gleitet, was den unendlichen Kreis der Verzweiflung und der Sinnlosigkeit ihrer Situation widerspiegelt. Es entsteht der Eindruck, dass sie in einem Zustand der Wiederholung und des immerwährenden Kampfes gegen das Unvermeidliche gefangen ist, ohne einen klaren Ausweg zu sehen.

„Klage“ ist ein Gedicht, das existenzielle Ängste, die Suche nach Orientierung und die dringende Bitte um Hilfe thematisiert. Lachmann schildert eindrucksvoll die innere Zerrissenheit und die flimmernde Grenze zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die in jeder Fluchtbewegung der Sprecherin sichtbar wird. Es ist eine Darstellung der menschlichen Ohnmacht und der Sehnsucht nach Erlösung in einer Welt, die zunehmend von Dunkelheit und Sturm bedroht wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.