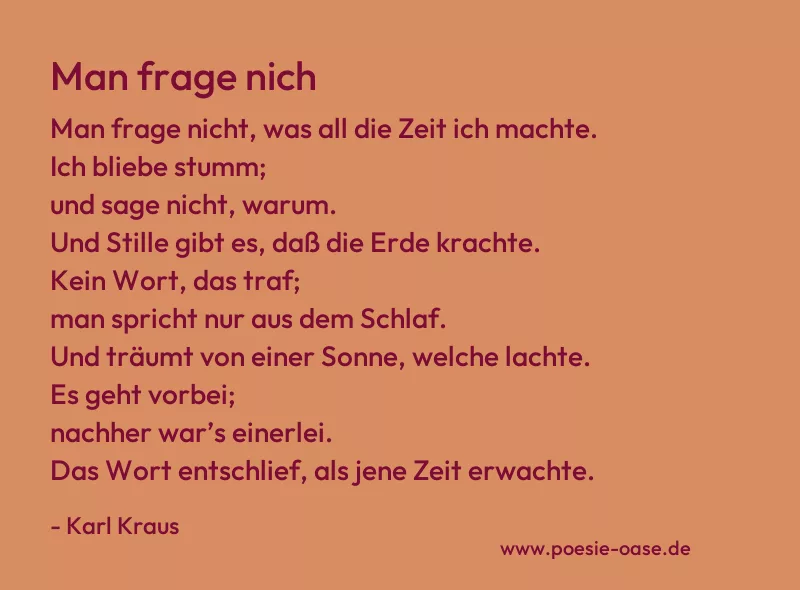

Man frage nich

Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.

Ich bliebe stumm;

und sage nicht, warum.

Und Stille gibt es, daß die Erde krachte.

Kein Wort, das traf;

man spricht nur aus dem Schlaf.

Und träumt von einer Sonne, welche lachte.

Es geht vorbei;

nachher war’s einerlei.

Das Wort entschlief, als jene Zeit erwachte.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Man frage nicht“ von Karl Kraus thematisiert die Unbeständigkeit der Zeit und die Vergänglichkeit menschlicher Gedanken und Worte. Der Erzähler verweigert sich der Frage nach dem, was er in der „all die Zeit“ gemacht hat, und bleibt „stumm“. Diese Stille wird zum zentralen Motiv, das sowohl die persönliche Zurückhaltung als auch das Unvermögen, bestimmte Erfahrungen und Gedanken in Worte zu fassen, symbolisiert. Die Aufforderung, „nicht zu fragen“, deutet auf eine Distanz zum Außen und eine Abkehr von der Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen oder zu erklären.

Die Zeilen „Und Stille gibt es, daß die Erde krachte“ fassen ein tiefes Paradox zusammen: Die Stille ist nicht nur das Fehlen von Geräuschen oder Worten, sondern sie trägt auch eine zerstörerische Kraft. Die „gekratzte Erde“ könnte als Symbol für die weltliche Erschütterung verstanden werden, die durch die Unaussprechlichkeit oder das Schweigen entsteht. Kraus spielt hier auf die widersprüchliche Natur der Stille an – sie kann sowohl beruhigend als auch tief beunruhigend wirken. Diese Stille ist nicht passiv, sondern hat das Potenzial, zu einer starken, fast erschütternden Präsenz zu werden.

„Kein Wort, das traf; man spricht nur aus dem Schlaf“ – dieser Vers unterstreicht die Ohnmacht der Sprache. Worte werden nicht länger als präzise oder wirksam erachtet; sie „treffen“ nicht mehr, da sie lediglich aus einem Zustand des „Schlafes“ kommen – einer metaphorischen Unbewusstheit oder Passivität. Das Bild des „Schlafes“ könnte auch auf die Unfähigkeit hinweisen, die Wirklichkeit klar zu erfassen und sich ihr bewusst zu stellen. Der Erzähler scheint zu suggerieren, dass in diesem Zustand der Stille und des Schlafes die Wahrheit eher als ein flüchtiger Traum erscheint.

Das Motiv des Traumes setzt sich fort mit der Vorstellung von „einer Sonne, welche lachte“. Diese „lächende Sonne“ könnte eine utopische Vorstellung oder ein unerreichbares Ideal darstellen – etwas Schönes und Erleuchtendes, das im Traum erscheint, aber im wachen Zustand unerreichbar bleibt. Die Sonne als Symbol für Licht und Klarheit wird hier in den Bereich des Traumhaften verschoben, was die Trennung zwischen der Sehnsucht nach Wahrheit und der Unfähigkeit, diese Wahrheit zu fassen, verstärkt.

Der letzte Teil des Gedichts, „Es geht vorbei; nachher war’s einerlei. Das Wort entschlief, als jene Zeit erwachte“, beschreibt das Vergehen der Zeit und das Vergessen von Worten und Bedeutung. Die Zeit vergeht, und mit ihr die Dringlichkeit oder Relevanz von Erklärungen und Handlungen. Die „Zeit erwacht“, was vielleicht das erneute Aufeinandertreffen mit der Realität oder das Ende eines Zyklus bedeutet, aber die Worte und Gedanken, die einst so wichtig erschienen, verlieren ihre Bedeutung. Kraus deutet hier auf die Vergänglichkeit menschlicher Bestrebungen und das endliche Wesen von Kommunikation und Sinn hin.

Insgesamt reflektiert Kraus in diesem Gedicht die Unfähigkeit, die Zeit und die eigenen Gedanken in angemessene Worte zu fassen. Die Stille und der Traum werden als notwendige Bestandteile des existenziellen Erlebens dargestellt, die einer klaren und greifbaren Bedeutung entzogen sind. Das Gedicht fordert den Leser dazu auf, über das Verhältnis von Zeit, Sprache und Stille nachzudenken und die flüchtige Natur aller menschlichen Bestrebungen zu erkennen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.