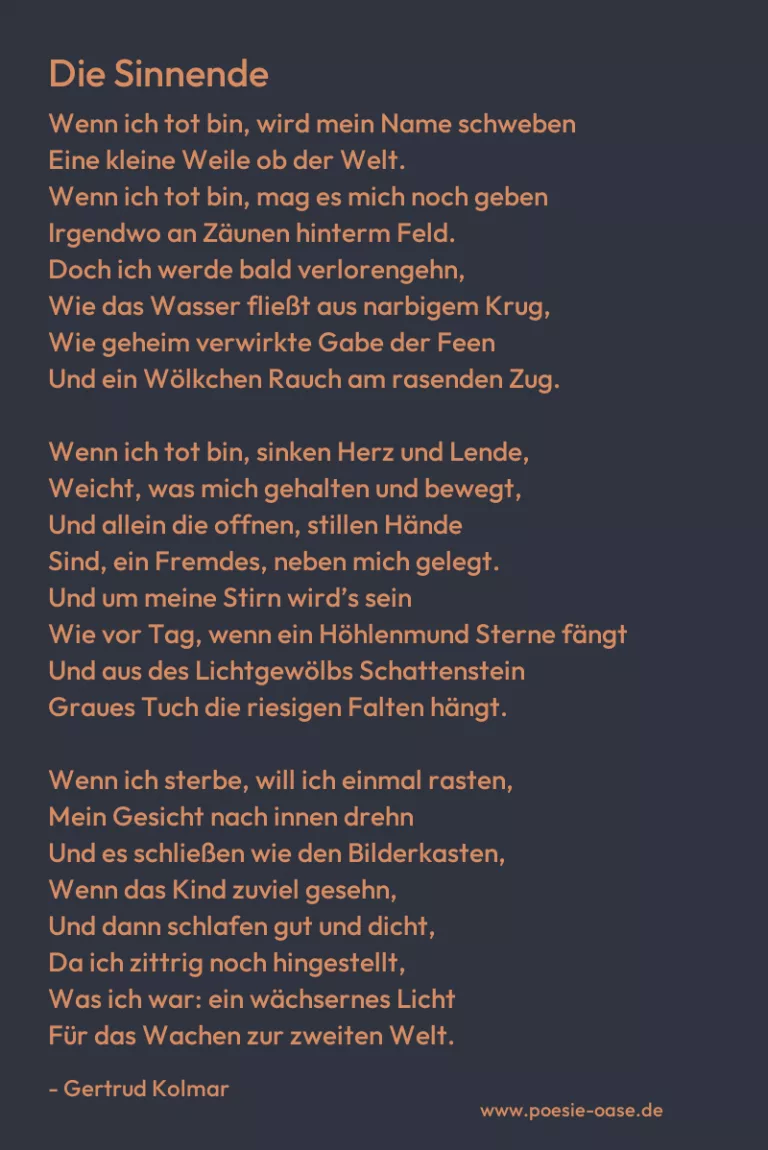

Ich werde sterben, wie die Vielen sterben;

Durch dieses Leben wird die Harke gehn

Und meinen Namen in die Scholle kerben.

Ich werde leicht und still und ohne Erben

Mit müden Augen kahle Wolken sehn,

Den Kopf so neigen, so die Arme strecken

Und tot sein, ganz vergangen sein, ein Nichts.

Und Bettler klammern noch die Wanderstecken

Wie Zauberruten, stehn an Straßenecken,

In leerem Hut das Gold des Abendlichts,

Das ihre magren Finger doch nicht halten,

Dafür der Händler nie Kartoffeln tauscht.

Ich aber liege satt und warm im Kalten,

Und Zorn und Gram und Lust und Händefalten

Sind Meer, davon die große Muschel rauscht …

Ich war. Und werde Staub, den Füße trampeln.

Ich weiß es. Ihr. Ihr starbet lang und seid.

Die Krämer rechnen und die Narren hampeln;

Ihr wartet schweigend unter roten Ampeln

So sanft und unerbittlich wie das Leid,

Den Arm noch festgeschnallt am Henkerkarren,

Und einem strahlt das Messer in der Brust.

Da raffen Diebe, und da peitschen Narren,

Und ich bin Staub, den tausend Füße scharren,

Ich bin – und habe doch von euch gewußt.

Und hab auf diesem Antlitz euch getragen;

Der schwache Spiegel ward es, der euch fing,

Der hingestürzt, erblindet und zerschlagen.

Ach ich. Was bin ich euren ewigen Tagen

Als Blick, als Sandkorn, rinnend und gering?

Die weiche Krume Lehm, die ihr geknetet

Und noch zur Form mit harten Händen zwingt.

Ihr. Die ihr ernst aus euren Nischen tretet,

Was wißt ihr von dem Herzen, das euch betet,

Was von dem Mund, der eure Glorie singt?