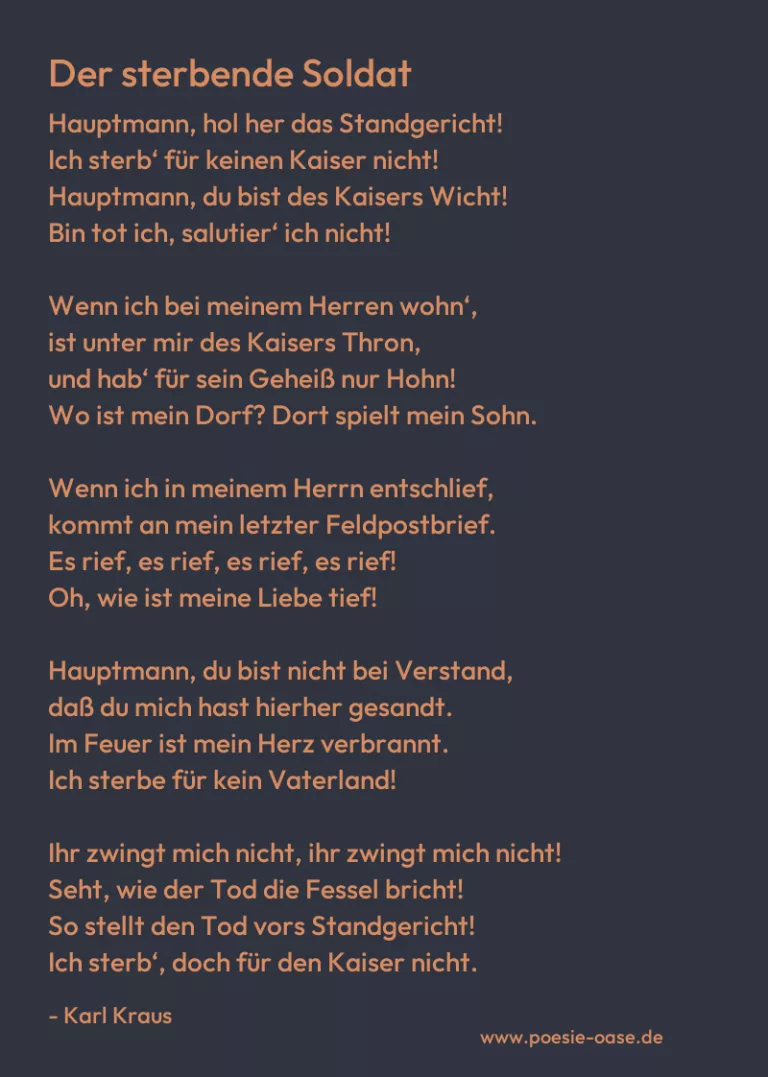

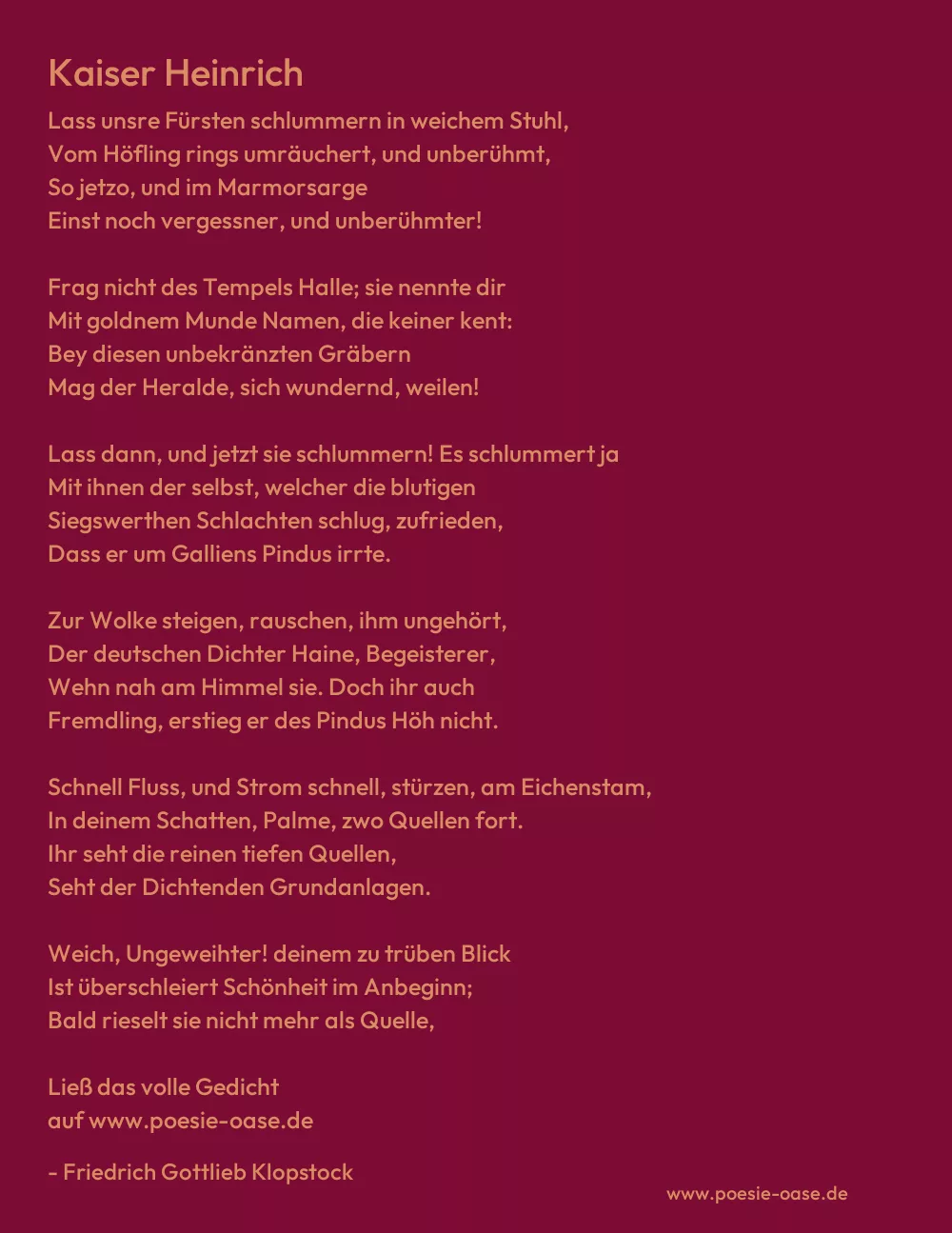

Lass unsre Fürsten schlummern in weichem Stuhl,

Vom Höfling rings umräuchert, und unberühmt,

So jetzo, und im Marmorsarge

Einst noch vergessner, und unberühmter!

Frag nicht des Tempels Halle; sie nennte dir

Mit goldnem Munde Namen, die keiner kent:

Bey diesen unbekränzten Gräbern

Mag der Heralde, sich wundernd, weilen!

Lass dann, und jetzt sie schlummern! Es schlummert ja

Mit ihnen der selbst, welcher die blutigen

Siegswerthen Schlachten schlug, zufrieden,

Dass er um Galliens Pindus irrte.

Zur Wolke steigen, rauschen, ihm ungehört,

Der deutschen Dichter Haine, Begeisterer,

Wehn nah am Himmel sie. Doch ihr auch

Fremdling, erstieg er des Pindus Höh nicht.

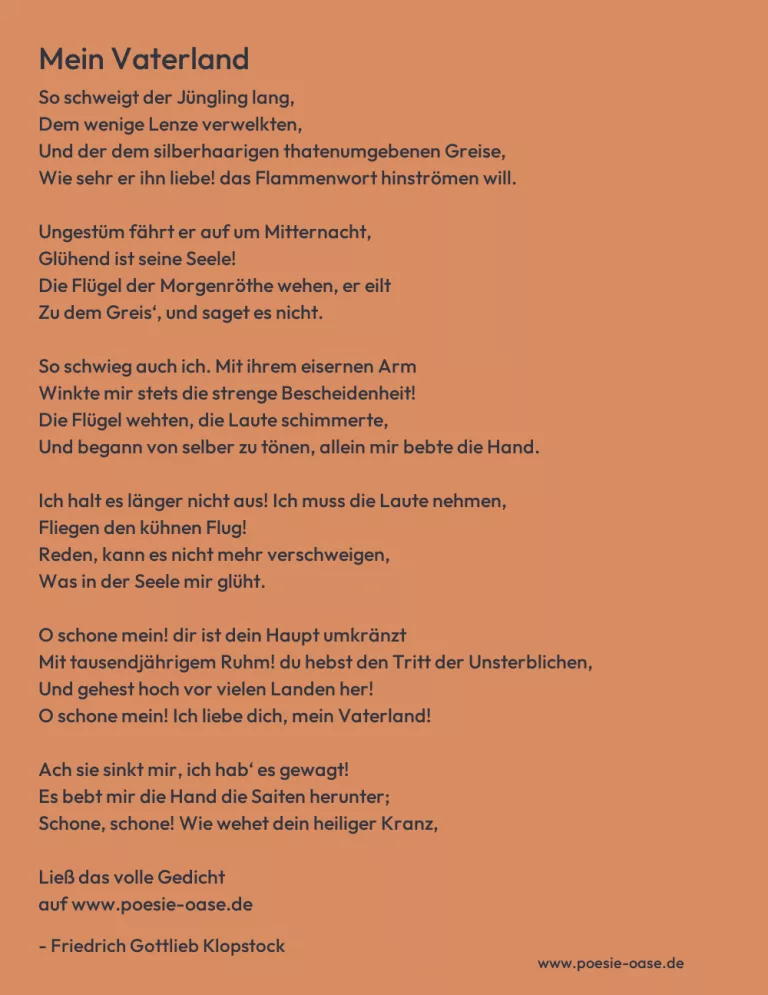

Schnell Fluss, und Strom schnell, stürzen, am Eichenstam,

In deinem Schatten, Palme, zwo Quellen fort.

Ihr seht die reinen tiefen Quellen,

Seht der Dichtenden Grundanlagen.

Weich, Ungeweihter! deinem zu trüben Blick

Ist überschleiert Schönheit im Anbeginn;

Bald rieselt sie nicht mehr als Quelle,

Giesst in Gefilde sich, reisst das Herz fort!

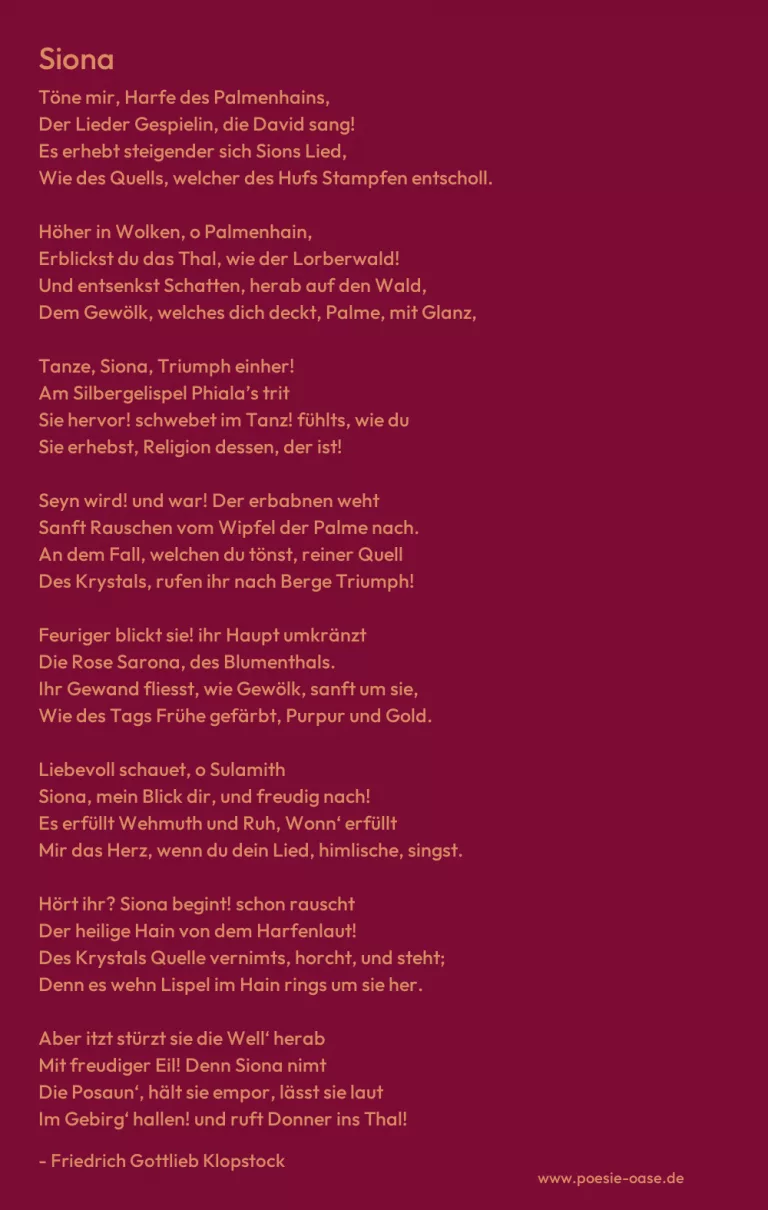

Wer sind die Seelen, die in der Haine Nacht

Herschweben? Liesst ihr, Helden, der Todten Thal?

Und kamt ihr, eurer späten Enkel

Rachegesang an uns selbst zu hören?

Denn ach wir säumten! Jetzo erschrecket uns

Der Adler keiner über der Wolkenbahn.

Des Griechen Flug nur ist uns furchtbar,

Aber die Religion erhöhet

Uns über Hämus, über des Hufes Quell!

Posaun‘, und Harfe tönen, wenn sie beseelt;

Und tragischer, wenn sie ihn leitet,

Hebet, o Sophokles, dein Kothurn sich.

Und wer ist Pindar gegen dich, Bethlems Sohn,

Des Dagoniten Sieger, und Hirtenknab‘,

O Isaide, Sänger Gottes,

Der den Unendlichen singen konte!

Hört uns, o Schatten! Himmelan steigen wir

Mit Kühnheit. Urtheil blickt sie, und kent den Flug.

Das Maass in sichrer Hand, bestimmen

Wir den Gedanken, und seine Bilder.

Bist du, der Erste, nicht der Eroberer

Am leichenvollen Strom? und der Dichter Freund?

Ja, du bist Karl! Verschwind, o Schatten,

Welcher uns mordend zu Christen machte!

Tritt, Barbarossa, höher als er empor;

Dein ist der Vorzeit edler Gesang! Denn Karl

Liess, ach umsonst, der Barden Kriegshorn

Tönen dem Auge. Sie liegt verkennet

In Nachtgewölben unter der Erde wo

Der Klosteröden, klaget nach uns herauf

Die farbenhelle Schrift, geschrieben,

Wie es erfand, der zuerst dem Schall gab

In Hermanns Vaterlande Gestalt, und gab

Altdeutschen Thaten Rettung vom Untergang!

Bey Trümmern liegt die Schrift, des stolzen

Franken Erfindung, und bald in Trümmern,

Und ruft, und schüttelt (hörst du es, Cellner, nicht?)

Die goldnen Buckeln, schlägt an des Bandes Schild

Mit Zorn! Den, der sie höret, nenn‘ ich

Dankend dem froheren Wiederhalle!

Du sangest selbst, o Heinrich: Mir sind das Reich

Und unterthan die Lande; doch misst‘ ich eh

Die Kron‘, als Sie! erwählte beydes

Acht mir und Bann, eh ich Sie verlöre!

Wenn jetzt du lebtest, edelster deines Volks,

Und Kaiser! würdest du, bey der Deutschen Streit

Mit Hämus Dichtern, und mit jenen

Am Kapitol, unerwecklich schlummern?

Du sängest selber, Heinrich: Mir dient, wer blinkt

Mit Pflugschaar, oder Lanze; doch misst‘ ich eh

Die Kron‘, als Muse, dich! und euch, ihr

Ehren, die länger als Kronen schmücken!