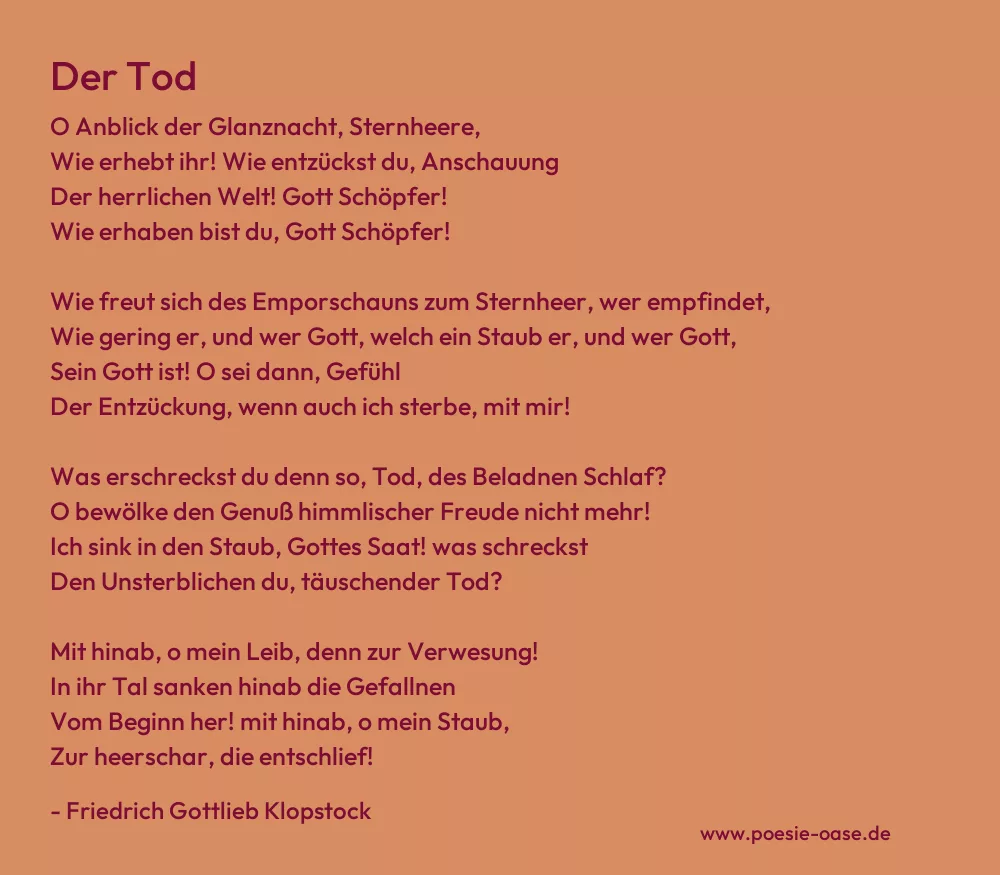

O Anblick der Glanznacht, Sternheere,

Wie erhebt ihr! Wie entzückst du, Anschauung

Der herrlichen Welt! Gott Schöpfer!

Wie erhaben bist du, Gott Schöpfer!

Wie freut sich des Emporschauns zum Sternheer, wer empfindet,

Wie gering er, und wer Gott, welch ein Staub er, und wer Gott,

Sein Gott ist! O sei dann, Gefühl

Der Entzückung, wenn auch ich sterbe, mit mir!

Was erschreckst du denn so, Tod, des Beladnen Schlaf?

O bewölke den Genuß himmlischer Freude nicht mehr!

Ich sink in den Staub, Gottes Saat! was schreckst

Den Unsterblichen du, täuschender Tod?

Mit hinab, o mein Leib, denn zur Verwesung!

In ihr Tal sanken hinab die Gefallnen

Vom Beginn her! mit hinab, o mein Staub,

Zur heerschar, die entschlief!