Alltag, Fleiß, Gedanken, Gegenwart, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Helden & Prinzessinnen, Himmel & Wolken, Mythen & Legenden, Natur, Religion, Tiere, Universum, Vergänglichkeit, Zuhause

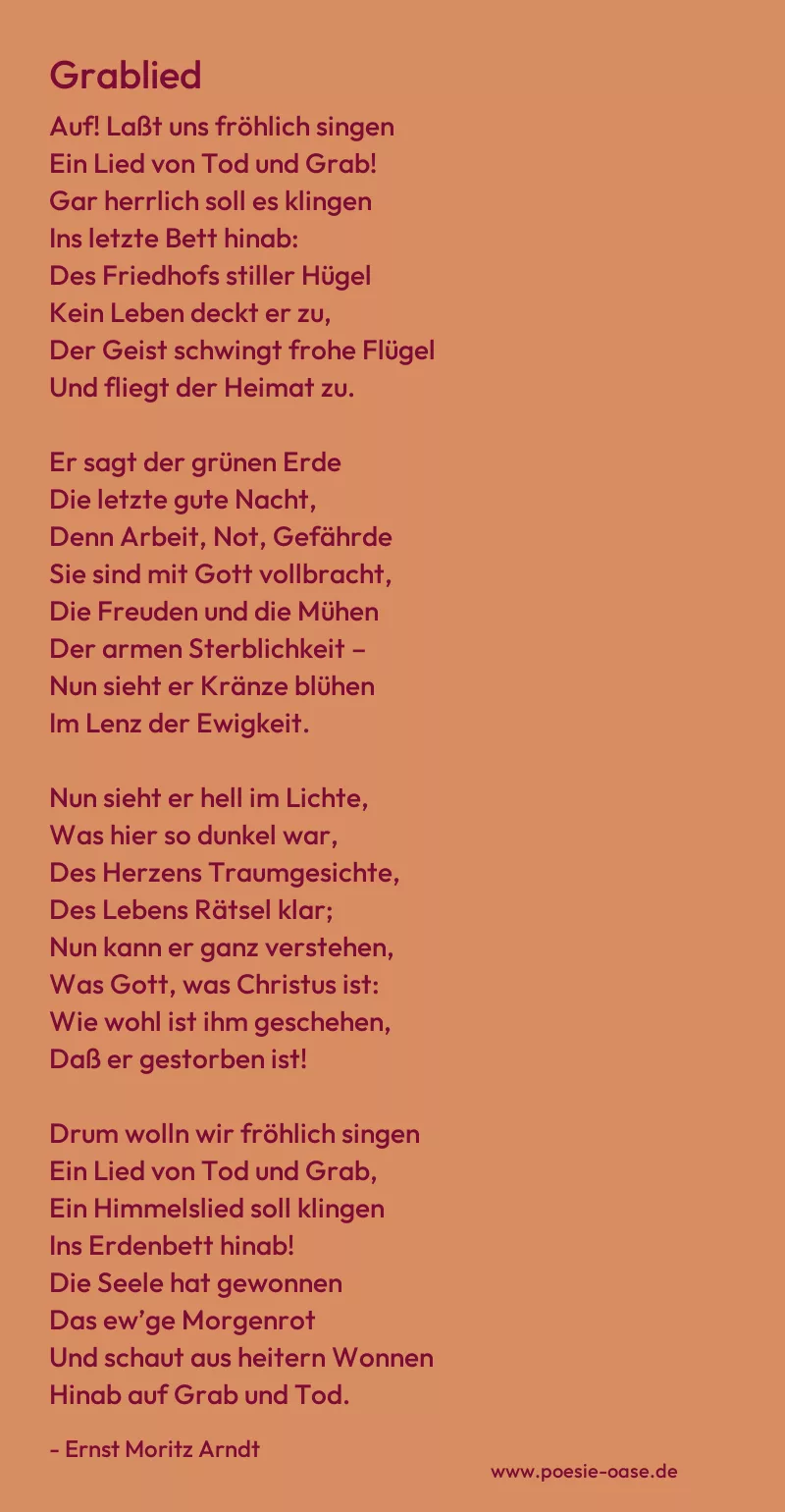

Grablied

Auf! Laßt uns fröhlich singen

Ein Lied von Tod und Grab!

Gar herrlich soll es klingen

Ins letzte Bett hinab:

Des Friedhofs stiller Hügel

Kein Leben deckt er zu,

Der Geist schwingt frohe Flügel

Und fliegt der Heimat zu.

Er sagt der grünen Erde

Die letzte gute Nacht,

Denn Arbeit, Not, Gefährde

Sie sind mit Gott vollbracht,

Die Freuden und die Mühen

Der armen Sterblichkeit –

Nun sieht er Kränze blühen

Im Lenz der Ewigkeit.

Nun sieht er hell im Lichte,

Was hier so dunkel war,

Des Herzens Traumgesichte,

Des Lebens Rätsel klar;

Nun kann er ganz verstehen,

Was Gott, was Christus ist:

Wie wohl ist ihm geschehen,

Daß er gestorben ist!

Drum wolln wir fröhlich singen

Ein Lied von Tod und Grab,

Ein Himmelslied soll klingen

Ins Erdenbett hinab!

Die Seele hat gewonnen

Das ew’ge Morgenrot

Und schaut aus heitern Wonnen

Hinab auf Grab und Tod.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Grablied“ von Ernst Moritz Arndt behandelt den Tod nicht als etwas Furchtbares oder Endgültiges, sondern als freudvollen Übergang in eine höhere, göttliche Existenz. Bereits in der ersten Strophe wird der ungewöhnlich positive Ton deutlich: Der Tod wird nicht beklagt, sondern mit einem „fröhlichen Singen“ begleitet. Das Grab wird zum „letzten Bett“, ein sanftes Bild für das Lebensende, und der Geist schwingt sich empor, „der Heimat zu“ – die Heimat ist hier klar als das Jenseits, als göttliches Ziel gemeint.

Im Zentrum des Gedichts steht die Vorstellung, dass der Tod Erlösung bedeutet: von „Arbeit, Not, Gefährde“ ebenso wie von den Mühen und Freuden des irdischen Lebens. Der Verstorbene sagt der „grünen Erde“ Lebewohl, doch dieser Abschied ist ohne Bitterkeit. Stattdessen beginnt mit dem Tod ein neues, besseres Leben, ein „Lenz der Ewigkeit“, also ein ewiger Frühling, der für Erneuerung und Glück steht. Die Bildsprache des Gedichts ist stark christlich geprägt und betont Trost und Hoffnung.

Besonders in der dritten Strophe wird deutlich, dass der Tod auch Erkenntnis bringt: Die Dunkelheit des irdischen Lebens wird im Jenseits vom Licht erhellt. Dinge, die zuvor unverständlich oder rätselhaft waren – wie Gottes Plan oder Christi Bedeutung – werden nun klar. Diese Einsicht wird nicht als schmerzhaft, sondern als tief beglückend empfunden. Das lyrische Ich konstatiert, dass es dem Verstorbenen gut ergangen ist, gerade weil er gestorben ist – eine für viele Leser möglicherweise provokante, aber tröstliche Aussage.

Die letzte Strophe führt das Motiv der freudigen Gelassenheit gegenüber dem Tod konsequent weiter. Der Tod wird nicht nur akzeptiert, sondern besungen. Das „Himmelslied“ dringt hinab „ins Erdenbett“, wodurch eine Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits hergestellt wird. Die Seele hat das „ew’ge Morgenrot“ erlangt – ein Symbol für Auferstehung, Neubeginn und göttliche Freude. Von dieser neuen Existenz aus blickt sie gelassen auf Tod und Grab zurück. So vermittelt das Gedicht ein tiefes Vertrauen in das Leben nach dem Tod und rückt Trost, Hoffnung und spirituelle Klarheit in den Vordergrund.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.