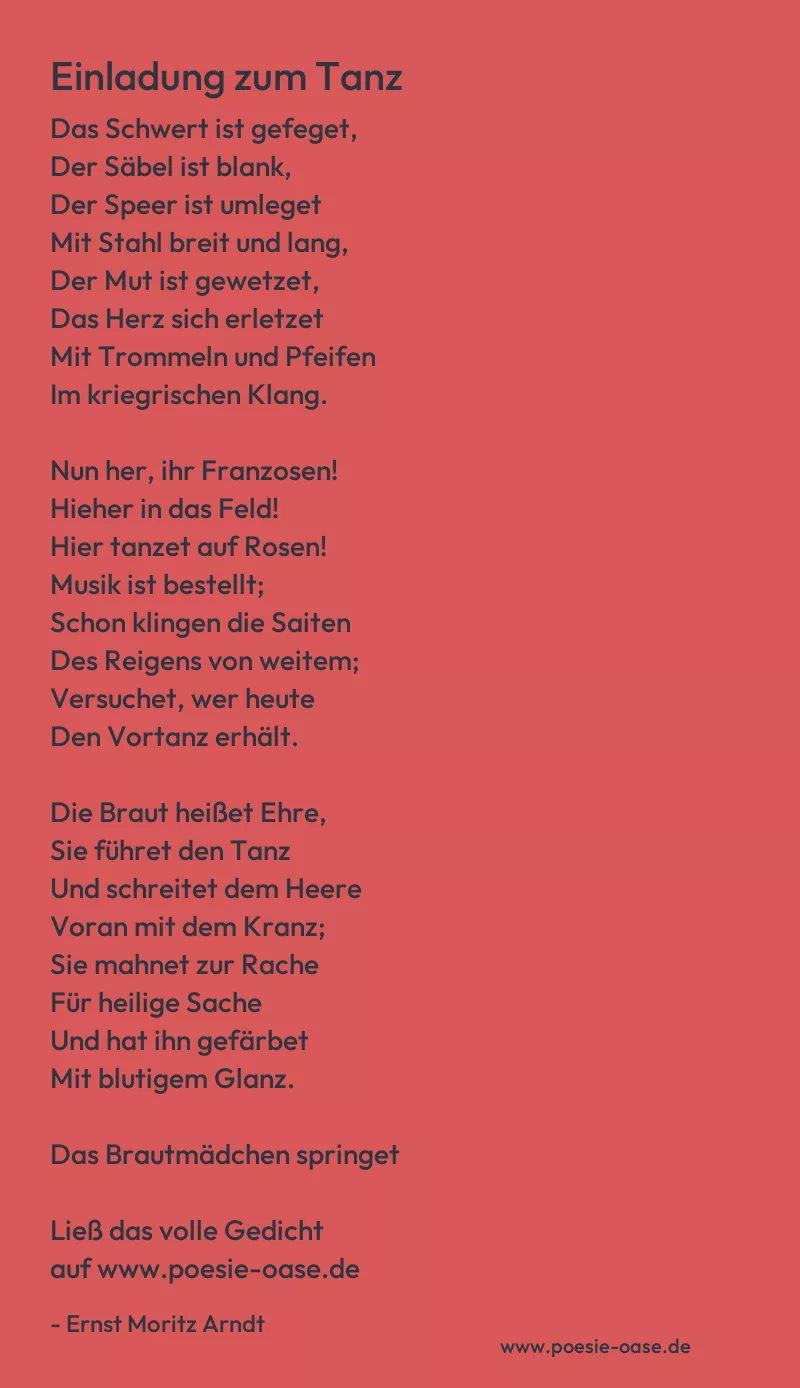

Das Schwert ist gefeget,

Der Säbel ist blank,

Der Speer ist umleget

Mit Stahl breit und lang,

Der Mut ist gewetzet,

Das Herz sich erletzet

Mit Trommeln und Pfeifen

Im kriegrischen Klang.

Nun her, ihr Franzosen!

Hieher in das Feld!

Hier tanzet auf Rosen!

Musik ist bestellt;

Schon klingen die Saiten

Des Reigens von weitem;

Versuchet, wer heute

Den Vortanz erhält.

Die Braut heißet Ehre,

Sie führet den Tanz

Und schreitet dem Heere

Voran mit dem Kranz;

Sie mahnet zur Rache

Für heilige Sache

Und hat ihn gefärbet

Mit blutigem Glanz.

Das Brautmädchen springet

So tapfer daher,

Heißt Freiheit und schwinget

Den mächtigen Speer;

Sie kann nicht erbleichen,

Auf Trümmern und Leichen

Da führt sie als Heldin

Das vorderste Heer.

Drum frisch, Kameraden!

Wer greifet den Kranz?

Seid alle geladen

Zum Spiel und zum Tanz;

Die Trommeln erklingen,

Die Fahnen sich schwingen –

Juchheisa! Juchheisa!

Zum lustigen Tanz!