Deutsches Volkslied

Es braust ein Ruf wie Donnerhall,

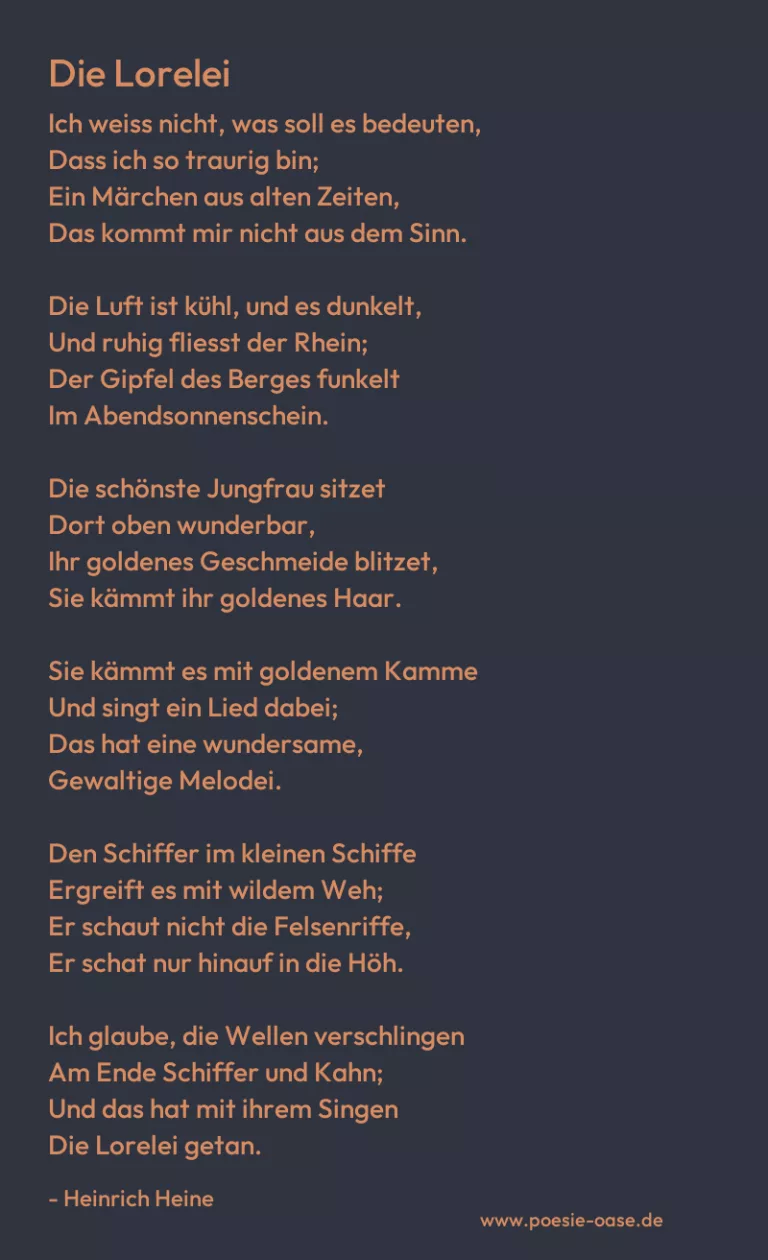

Daß ich so traurig bin.

Und Friede, Friede überall,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Kaiser Rotbart im Kyffhäuser saß

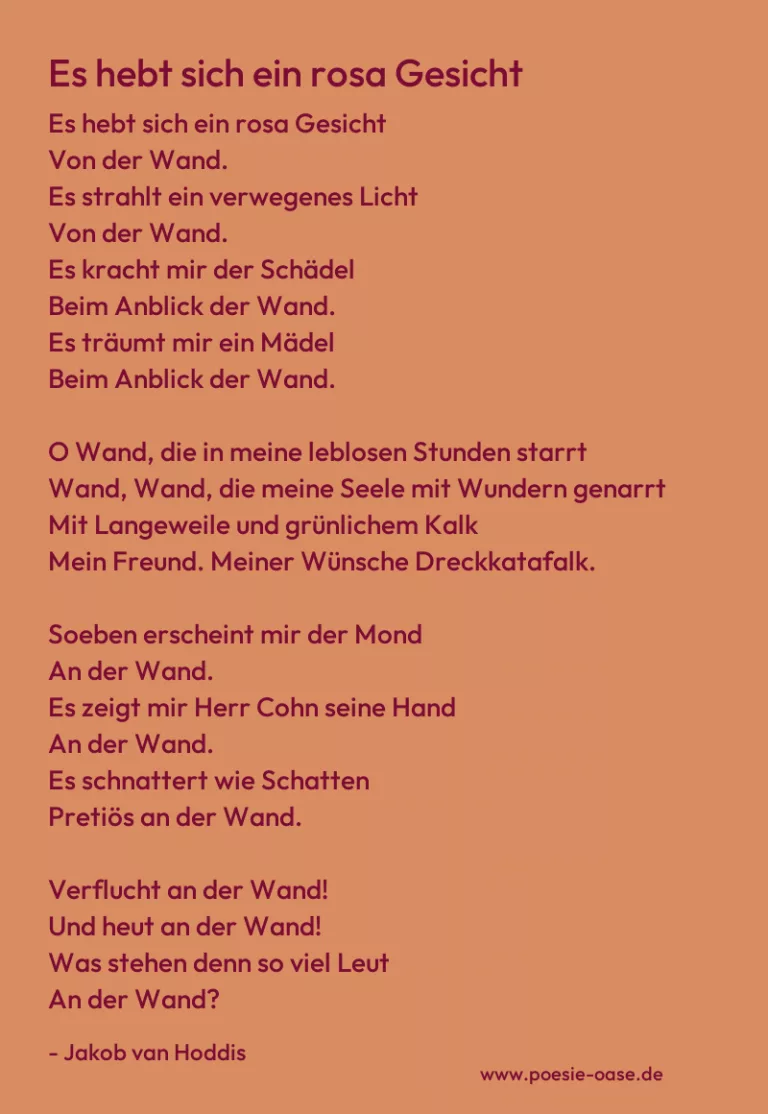

An der Wand entlang, an der Wand.

Wer nie sein Brot mit Tränen aß,

Bist du, mein Bayerland!

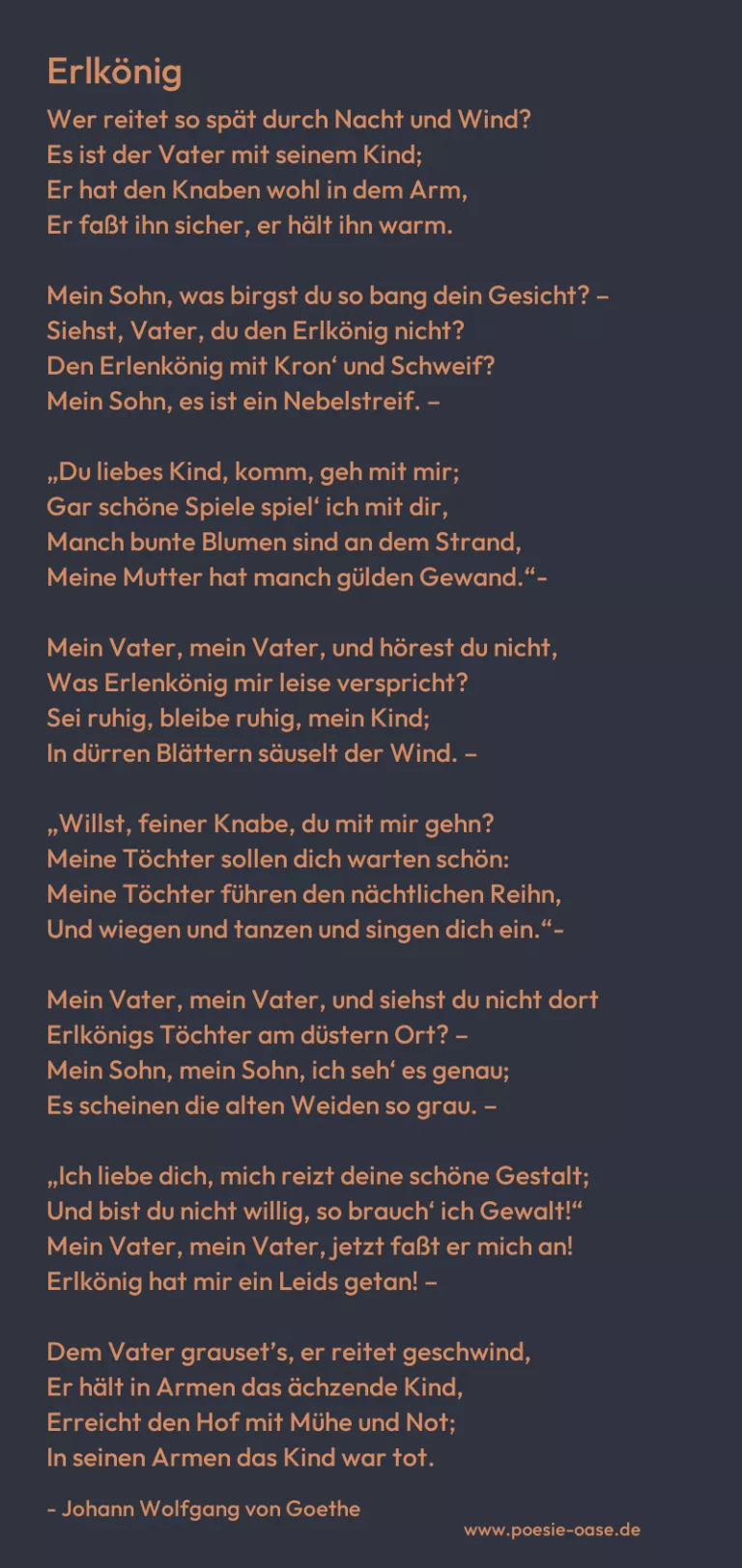

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Ich rate dir gut, mein Sohn!

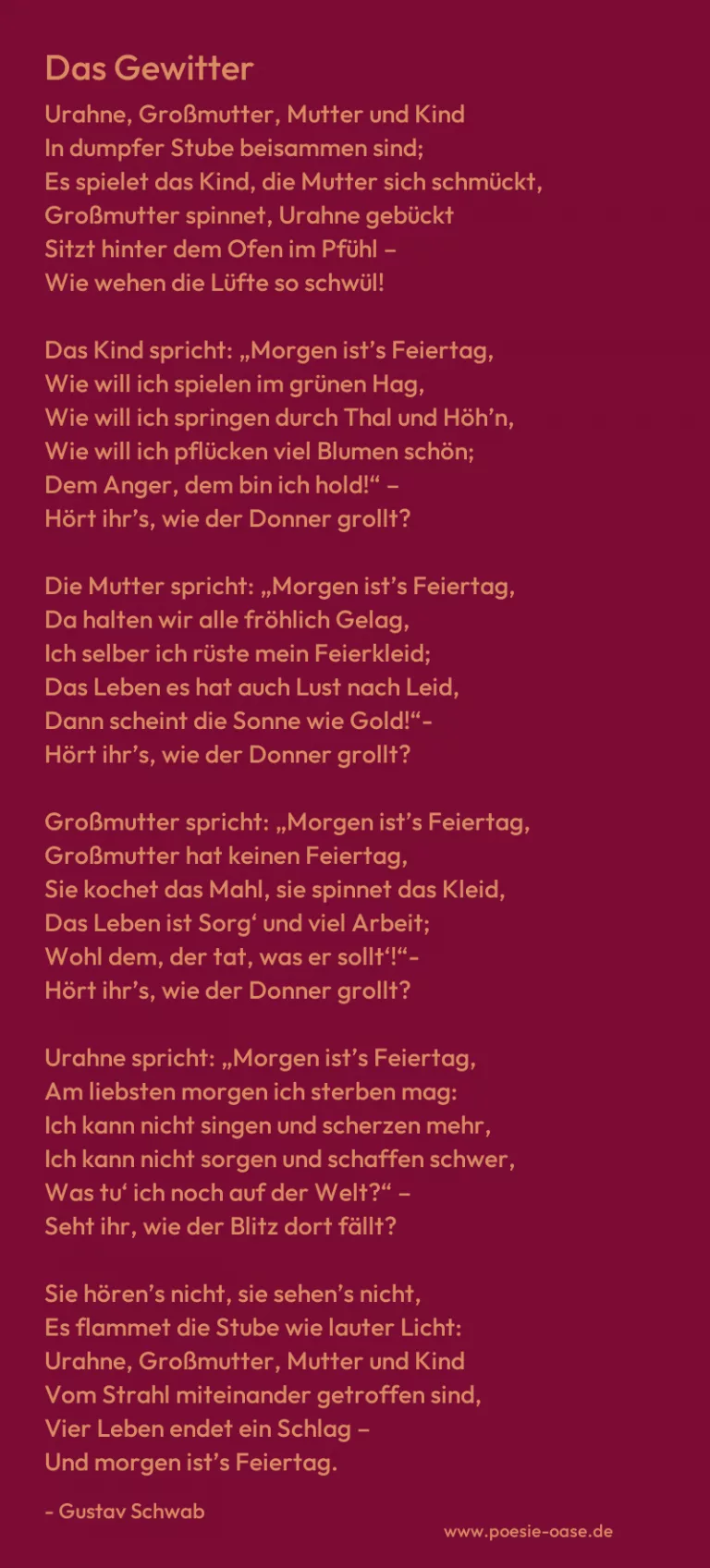

Urahne, Großmutter, Mutter und Kind

Vom Roßbachbataillon.

O selig, o selig, ein Kind noch zu sein,

Von der Wiege bis zur Bahr‘!

Mariechen saß auf einem Stein,

Sie kämmte ihr goldenes Haar.

Sie kämmt’s mit goldnem Kamme,

Wie Zieten aus dem Busch.

Sonne, du klagende Flamme:

Husch! Husch!

Der liebe Gott geht durch den Wald,

Von der Etsch bis an den Belt,

Daß lustig es zum Himmel schallt:

Fahr wohl, du schöne Welt!

Der schnellste Reiter ist der Tod,

Mit Juppheidi und Juppheida.

Stolz weht die Flagge Schwarzweißrot.

Hurra, Germania!