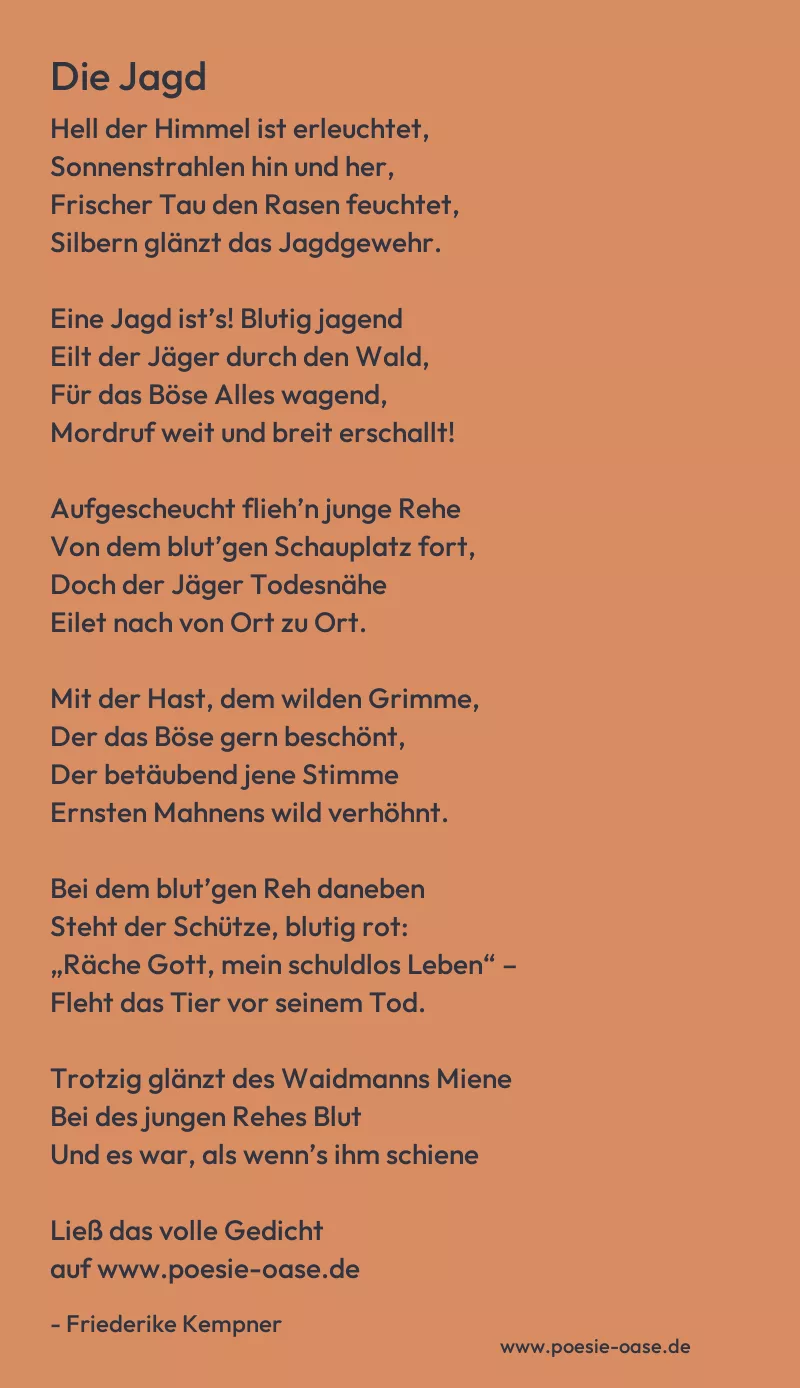

Hell der Himmel ist erleuchtet,

Sonnenstrahlen hin und her,

Frischer Tau den Rasen feuchtet,

Silbern glänzt das Jagdgewehr.

Eine Jagd ist’s! Blutig jagend

Eilt der Jäger durch den Wald,

Für das Böse Alles wagend,

Mordruf weit und breit erschallt!

Aufgescheucht flieh’n junge Rehe

Von dem blut’gen Schauplatz fort,

Doch der Jäger Todesnähe

Eilet nach von Ort zu Ort.

Mit der Hast, dem wilden Grimme,

Der das Böse gern beschönt,

Der betäubend jene Stimme

Ernsten Mahnens wild verhöhnt.

Bei dem blut’gen Reh daneben

Steht der Schütze, blutig rot:

„Räche Gott, mein schuldlos Leben“ –

Fleht das Tier vor seinem Tod.

Trotzig glänzt des Waidmanns Miene

Bei des jungen Rehes Blut

Und es war, als wenn’s ihm schiene

Heute hätt‘ er Glück und Gut! –

„O, dass ich den Bock erwische“

Und so stürzt er rasend fort,

Und bleibt hängen im Gebüsche,

Fremdes Ross, es tummelt dort;

Schleift den Jäger zu der Heide,

Wo das Tier getroffen liegt,

Still am Boden liegen Beide,

Schuldlos Reh hat obsiegt!

Endlich macht es eine Runde,

Endlich steht das wilde Ross,

Doch in selbiger Sekunde

Geht des Jägers Büchse los!

Jäger schaut’s mit stierem Blicke,

Schmerz durchzuckt sein Angesicht:

Jäger, traue Deinem Glücke,

Deiner wilden Jagdlust nicht! –