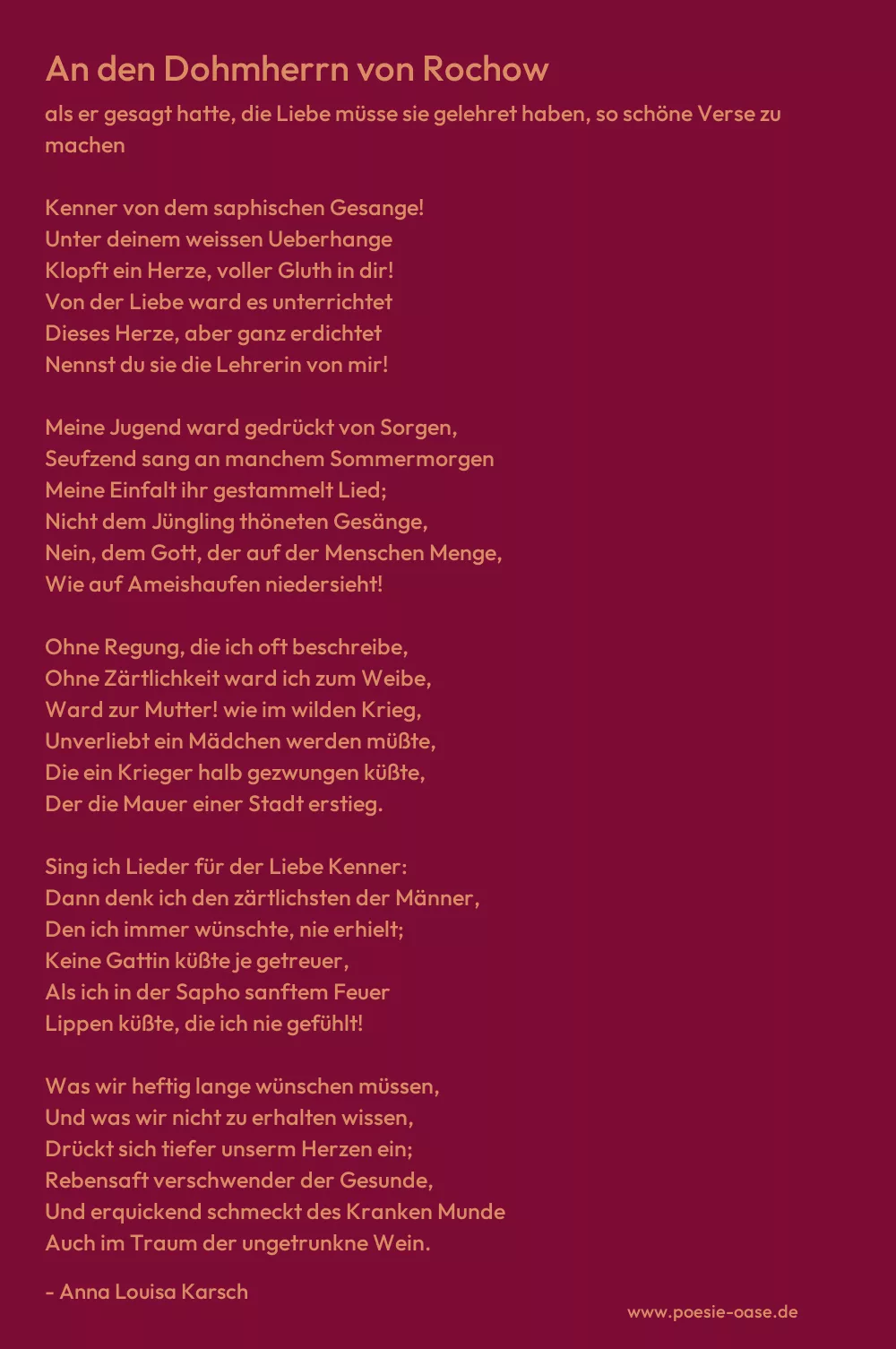

als er gesagt hatte, die Liebe müsse sie gelehret haben, so schöne Verse zu machen

Kenner von dem saphischen Gesange!

Unter deinem weissen Ueberhange

Klopft ein Herze, voller Gluth in dir!

Von der Liebe ward es unterrichtet

Dieses Herze, aber ganz erdichtet

Nennst du sie die Lehrerin von mir!

Meine Jugend ward gedrückt von Sorgen,

Seufzend sang an manchem Sommermorgen

Meine Einfalt ihr gestammelt Lied;

Nicht dem Jüngling thöneten Gesänge,

Nein, dem Gott, der auf der Menschen Menge,

Wie auf Ameishaufen niedersieht!

Ohne Regung, die ich oft beschreibe,

Ohne Zärtlichkeit ward ich zum Weibe,

Ward zur Mutter! wie im wilden Krieg,

Unverliebt ein Mädchen werden müßte,

Die ein Krieger halb gezwungen küßte,

Der die Mauer einer Stadt erstieg.

Sing ich Lieder für der Liebe Kenner:

Dann denk ich den zärtlichsten der Männer,

Den ich immer wünschte, nie erhielt;

Keine Gattin küßte je getreuer,

Als ich in der Sapho sanftem Feuer

Lippen küßte, die ich nie gefühlt!

Was wir heftig lange wünschen müssen,

Und was wir nicht zu erhalten wissen,

Drückt sich tiefer unserm Herzen ein;

Rebensaft verschwender der Gesunde,

Und erquickend schmeckt des Kranken Munde

Auch im Traum der ungetrunkne Wein.