Man setzt uns auf die Schwelle,

Wir wissen nicht, woher?

Da glüht der Morgen helle,

Hinaus verlangt uns sehr.

Der Erde Klang und Bilder,

Tiefblaue Frühlingslust,

Verlockend wild und wilder,

Bewegen da die Brust.

Bald wird es rings so schwüle,

Die Welt eratmet kaum,

Berg′, Schloß und Wälder kühle

Stehn lautlos wie im Traum,

Und ein geheimes Grausen

Beschleichet unsern Sinn:

Wir sehnen uns nach Hause

Und wissen nicht, wohin?

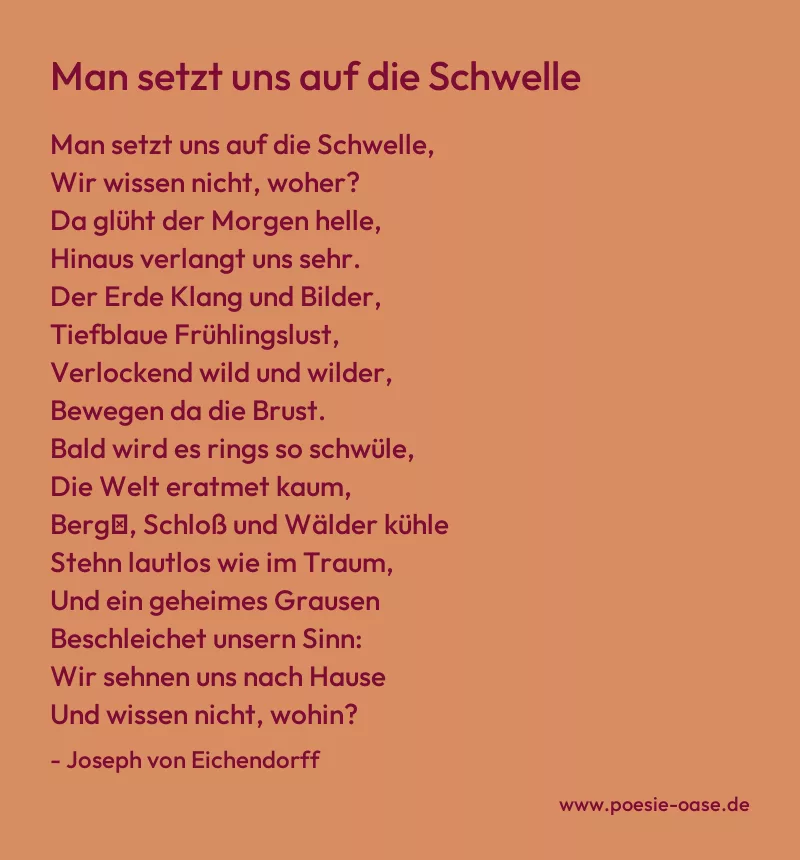

Man setzt uns auf die Schwelle

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Man setzt uns auf die Schwelle“ von Joseph von Eichendorff thematisiert die ambivalente Erfahrung des Lebensbeginns und der Suche nach Sinn und Bestimmung. Das lyrische Ich wird gleichsam „auf die Schwelle“ gesetzt, ein Zustand des Übergangs, des Nicht-Wissens, woher oder wohin die Reise geht. Diese Anfangssituation ist geprägt von einer Sehnsucht nach dem Unbekannten, einem Drängen nach draußen, in die Welt, die durch die glühende Morgenröte symbolisiert wird.

Der erste Teil des Gedichts beschreibt eine Phase der Verlockung und des Aufbruchs. Die Welt wird als verführerisch und anziehend dargestellt, mit „Erde Klang und Bilder“ sowie „tiefblauer Frühlingslust“, die das Herz des lyrischen Ichs bewegen. Die Natur erscheint in all ihrer Schönheit und Vielfalt. Das Wort „verlockend“ betont die Anziehungskraft, die von der Welt ausgeht. Diese anfängliche Euphorie wird jedoch durch einen Wechsel in der Stimmung unterbrochen.

Im zweiten Teil kippt die anfängliche Freude in ein Gefühl der Beklommenheit und Unsicherheit. Die Beschreibung der Schwüle, der Stille und des „geheimen Grausens“ deutet auf eine innere Leere und Orientierungslosigkeit hin. Die Welt erstarrt, wird fast unwirklich („wie im Traum“), und das lyrische Ich verspürt eine Sehnsucht nach „Hause“, weiß aber nicht, wohin dieses Heimweh zielt. Die Gegensätze von Verlockung und Grauen, von Sehnsucht nach dem Neuen und dem Wunsch nach Vertrautem, bilden den Kern der Dichotomie.

Eichendorffs Gedicht spiegelt die menschliche Erfahrung der Lebensreise, die von Aufbruch, Erwartung, aber auch von Angst, Unsicherheit und der Suche nach einem Zuhause geprägt ist. Es zeigt die Ambivalenz der Existenz, die zwischen dem Wunsch nach Freiheit und der Sehnsucht nach Geborgenheit oszilliert. Die Unfähigkeit, den Ort des „Hause“ zu definieren, unterstreicht die Suche nach einem inneren Zentrum, nach Sinn und Bestimmung, die im Leben oft unaufhörlich andauert.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.