Vorfrühling

Es läuft ein Frühlingswind

durch kahle Alleen,

seltsame Dinge sind

in seinem Wehen.

Er hat sich gewiegt,

wo Weinen war,

und hat sich geschmiegt

in zerrüttetes Jaar.

Er schüttelte nieder

Akazienblüten

und kühlte die Glieder,

die atmend glühten.

Lippen im Lachen

hat er berührt,

die weichen und wachen

Fluren durchspürt.

Er glitt durch die Flöte

als schluchzender Schrei,

an dämmernder Röte

flog er vorbei.

Er flog mit Schweigen

durch flüsternde Zimmer

und löschte im Neigen

der Ampel Schimmer.

Es läuft der Frühlingswind

durch kahle Alleen,

seltsame Dinge sind

in seinem Wehen.

Durch die glatten

kahlen Alleen

treibt sein Wehen

blasse Schatten

und den Duft,

den er gebracht,

von wo er gekommen

seit gestern nacht.

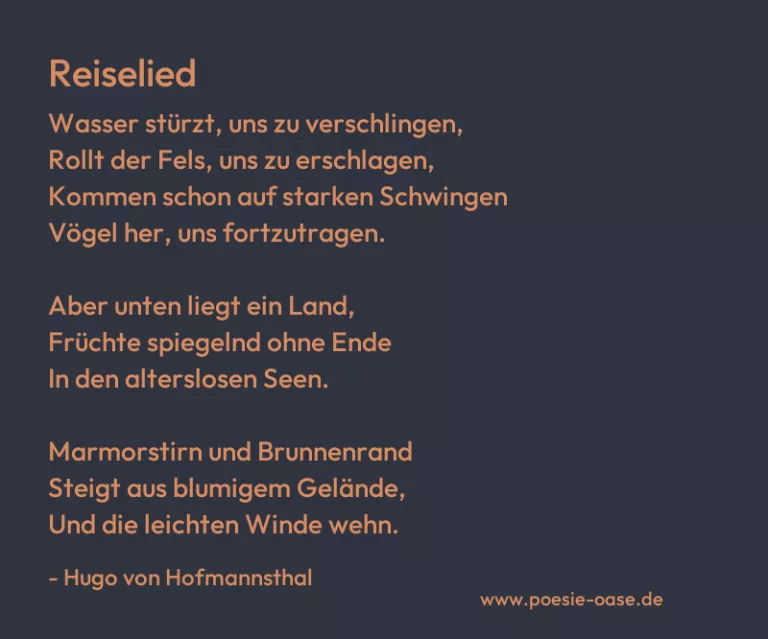

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Vorfrühling“ von Hugo von Hofmannsthal ist eine feinfühlige lyrische Impression, die den Übergang zwischen Winter und Frühling in einer träumerisch-entrückten Atmosphäre einfängt. Der Frühlingswind – zentraler Träger der Bewegung und Symbolträger des Wandels – steht im Mittelpunkt der Darstellung und wird nicht nur als meteorologisches Phänomen, sondern als geheimnisvolle, fast geisterhafte Kraft beschrieben, die Erinnerungen, Empfindungen und Veränderungen mit sich bringt.

Gleich zu Beginn wird der Wind personifiziert: Er „läuft“ durch die „kahlen Alleen“ – eine Landschaft, die noch vom Winter geprägt ist, aber bereits erste Regungen des Frühlings verspüren lässt. Das „seltsame Wehen“ kündigt nicht nur den Wechsel der Jahreszeit an, sondern trägt auch emotionale und metaphysische Bedeutung. Der Wind ist mehr als Natur: Er hat „sich gewiegt, wo Weinen war“ und „geschmiegt in zerrüttetes Jaar“ – eine Anspielung auf vergangenes Leid, seelische Erschütterung oder vielleicht ein zerstörtes Jahr.

In den folgenden Strophen durchweht dieser Wind verschiedenste Situationen und symbolische Räume: Er streift Akazienblüten, kühlt überhitzte Körper, berührt Lippen im Lachen und durchdringt die „wachen Fluren“. Der Wind wird damit zum universellen Verbindungselement zwischen Natur und Mensch, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen sinnlicher Erfahrung und innerem Zustand. Seine Wirkung ist ebenso sanft wie tiefgreifend – fast unbemerkt dringt er in Seelenräume ein.

Besonders eindrucksvoll ist die Strophe, in der der Wind „durch die Flöte“ gleitet – „als schluchzender Schrei“. Hier nimmt das Motiv des Windes fast musikalische Züge an, wird zum Ausdruck innerer Spannung, zum Klang, der Schmerz in sich trägt. Auch der Übergang in die dunklen, flüsternden Zimmer und das Erlöschen des Lampenscheins zeigt, wie der Wind stimmungsbildend wirkt: Er bringt nicht nur Licht und Leben, sondern auch ein leises, fast melancholisches Verstummen.

Die letzten Strophen kehren zum Anfang zurück, verdichten aber die Wirkung des Windes weiter: Er bringt „blasse Schatten“ und einen Duft aus der Nacht – eine zarte Andeutung von Erinnerung oder Vergänglichem, das mit dem Wind hereindringt. Der „Duft“, der vom Gestern geblieben ist, verweist auf die Unsichtbarkeit und Flüchtigkeit der Veränderungen, die der Vorfrühling mit sich bringt.

Hofmannsthal gelingt mit „Vorfrühling“ eine lyrische Miniatur von großer atmosphärischer Dichte. Der Frühlingswind wird zum Träger einer inneren Bewegung, zum Symbol eines erwachenden Lebens, das noch von der Dunkelheit berührt ist. Die Sprache ist musikalisch, rhythmisch fließend, die Bilder sind zart und vieldeutig – typisch für Hofmannsthals impressionistischen Stil, der Stimmungen eher andeutet als klar benennt. Das Gedicht ist damit ein leiser, poetischer Zwischenruf in einer Welt des Wandels, der noch nicht ganz angekommen ist.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.