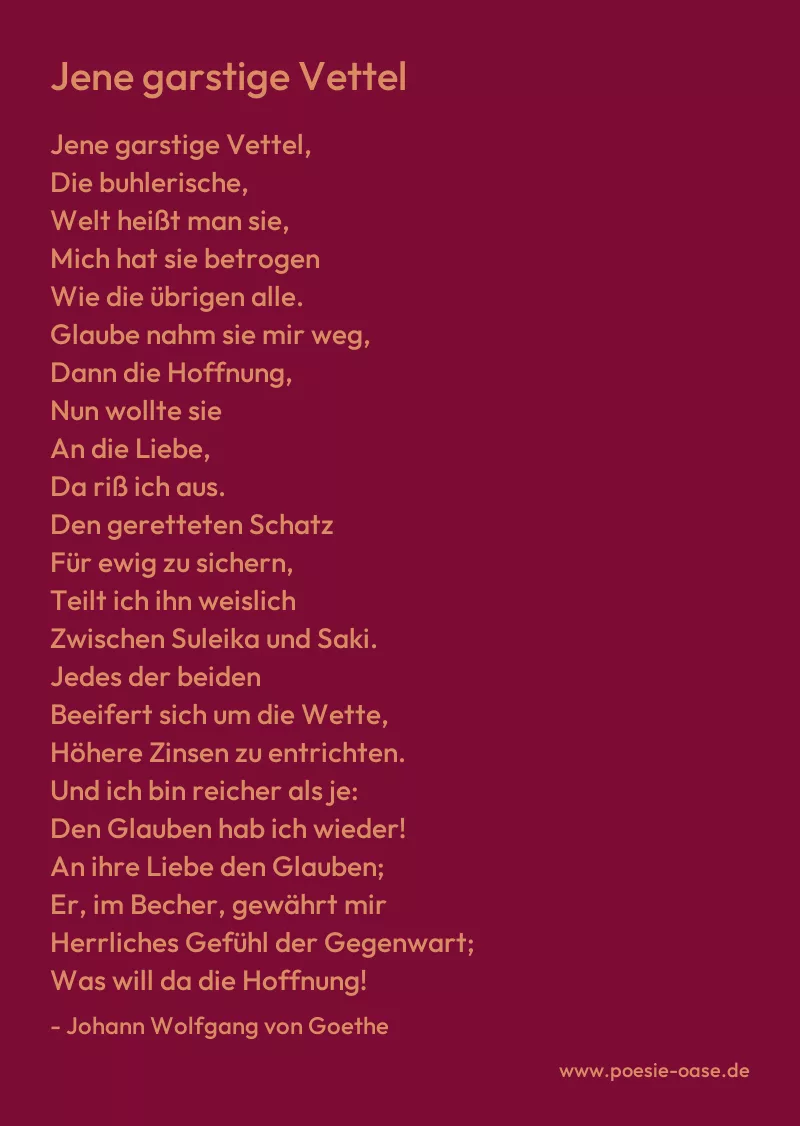

Jene garstige Vettel,

Die buhlerische,

Welt heißt man sie,

Mich hat sie betrogen

Wie die übrigen alle.

Glaube nahm sie mir weg,

Dann die Hoffnung,

Nun wollte sie

An die Liebe,

Da riß ich aus.

Den geretteten Schatz

Für ewig zu sichern,

Teilt ich ihn weislich

Zwischen Suleika und Saki.

Jedes der beiden

Beeifert sich um die Wette,

Höhere Zinsen zu entrichten.

Und ich bin reicher als je:

Den Glauben hab ich wieder!

An ihre Liebe den Glauben;

Er, im Becher, gewährt mir

Herrliches Gefühl der Gegenwart;

Was will da die Hoffnung!

Jene garstige Vettel

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Jene garstige Vettel“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine bittere Abrechnung mit der Welt, personifiziert als „garstige Vettel“ (hässliche, alte Frau). Der Titel und der eröffnende Vers etablieren sofort einen negativen, abwertenden Ton. Das lyrische Ich beklagt sich über die Täuschung und den Betrug, den es durch diese Welt erfahren hat, was eine tiefe Enttäuschung und Desillusionierung widerspiegelt. Die Sprache ist direkt und unsentimental, was die Wut und den Schmerz des Sprechers unterstreicht.

Das Gedicht beschreibt den Verlust von Glauben, Hoffnung und sogar Liebe. Das lyrische Ich fühlt sich von der Welt betrogen, die ihm alles genommen hat, was ihm wichtig war. Der Wendepunkt kommt, als das lyrische Ich erkennt, dass es der „Welt“ entkommen muss, und dies durch eine Teilung seines „geretteten Schatzes“ erreicht. Dieser Schatz, möglicherweise das innere Selbst oder die Seele, wird zwischen Suleika und Saki aufgeteilt. Diese beiden Figuren, die aus Goethes „West-östlichem Divan“ stammen, stehen hier symbolisch für etwas Positives und Erhebendes.

Die Teilung des Schatzes und die Zuwendung zu Suleika und Saki stellt eine Form der inneren Einkehr und der Suche nach neuer Sinnfindung dar. Durch diese Trennung von der Welt und die Konzentration auf diese neuen Quellen der Freude und des Glaubens, findet das lyrische Ich seinen Glauben wieder zurück. Dieser Glaube wird durch das „herrliche Gefühl der Gegenwart“ verstärkt, das im Trinken aus einem Becher vermittelt wird. Die Wiedererlangung des Glaubens lässt die Hoffnung überflüssig erscheinen, was einen Zustand der inneren Erfüllung und des Friedens suggeriert.

Insgesamt ist das Gedicht eine Metapher für die Erfahrung der Enttäuschung und die anschließende Suche nach Erlösung und Sinn. Es zeigt den Weg von der Verzweiflung und dem Verlust hin zu einem neuen Glauben und innerem Reichtum. Goethe nutzt die Personifizierung der Welt als „Vettel“ und die Verwendung von Figuren aus seinem eigenen Werk, um eine komplexe und vielschichtige Auseinandersetzung mit Themen wie Täuschung, Hoffnung und Glauben zu gestalten, die über die individuelle Erfahrung hinausgeht und universelle menschliche Fragen anspricht.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.