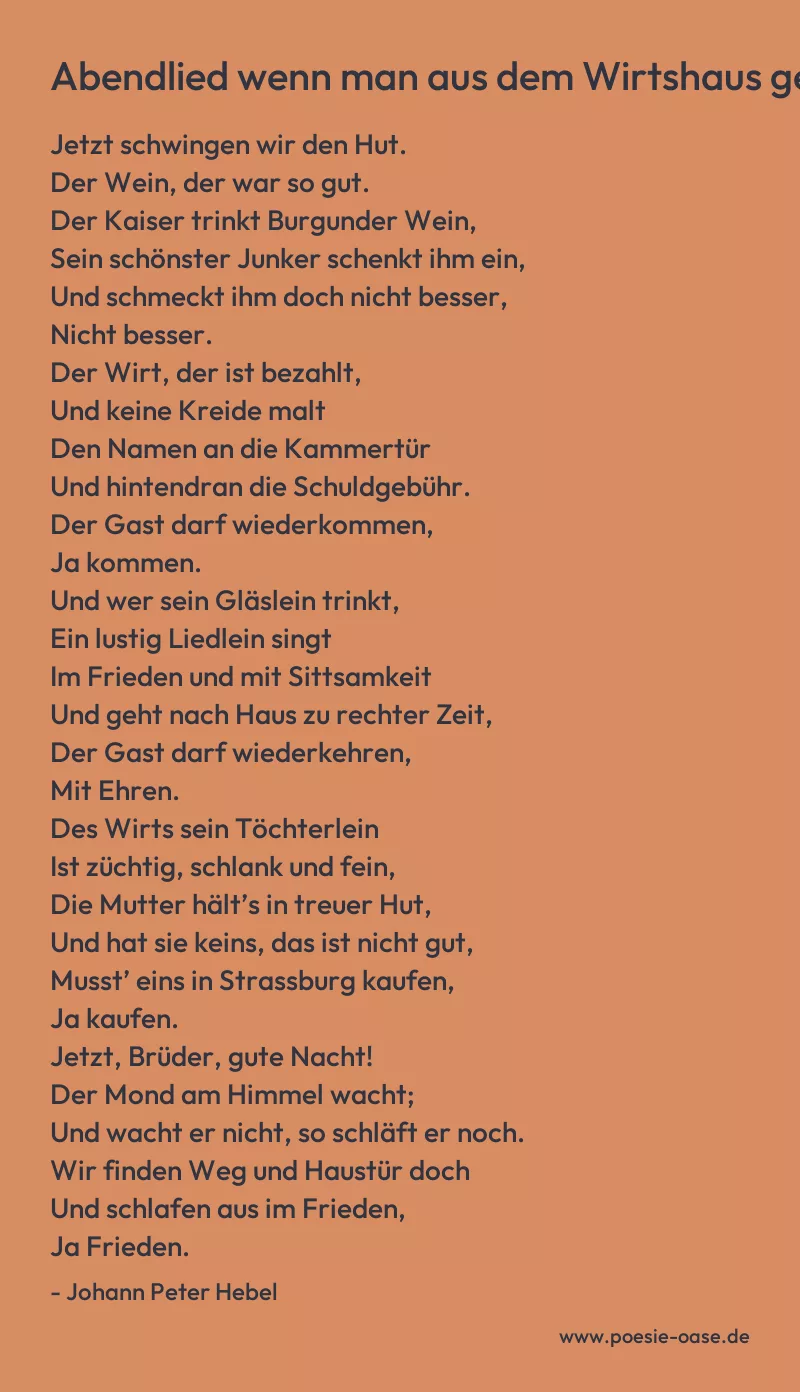

Jetzt schwingen wir den Hut.

Der Wein, der war so gut.

Der Kaiser trinkt Burgunder Wein,

Sein schönster Junker schenkt ihm ein,

Und schmeckt ihm doch nicht besser,

Nicht besser.

Der Wirt, der ist bezahlt,

Und keine Kreide malt

Den Namen an die Kammertür

Und hintendran die Schuldgebühr.

Der Gast darf wiederkommen,

Ja kommen.

Und wer sein Gläslein trinkt,

Ein lustig Liedlein singt

Im Frieden und mit Sittsamkeit

Und geht nach Haus zu rechter Zeit,

Der Gast darf wiederkehren,

Mit Ehren.

Des Wirts sein Töchterlein

Ist züchtig, schlank und fein,

Die Mutter hält’s in treuer Hut,

Und hat sie keins, das ist nicht gut,

Musst’ eins in Strassburg kaufen,

Ja kaufen.

Jetzt, Brüder, gute Nacht!

Der Mond am Himmel wacht;

Und wacht er nicht, so schläft er noch.

Wir finden Weg und Haustür doch

Und schlafen aus im Frieden,

Ja Frieden.

Abendlied wenn man aus dem Wirtshaus geht

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Abendlied wenn man aus dem Wirtshaus geht“ von Johann Peter Hebel ist eine fröhliche und unbeschwerte Reflexion über den Ausklang eines geselligen Abends im Wirtshaus. Es beschreibt auf humorvolle Weise das positive Lebensgefühl, das durch das gemeinsame Trinken und Singen entsteht. Der Fokus liegt dabei auf der Freude am Wein, der Gastfreundschaft und der unkomplizierten Lebensart der Menschen.

Das Gedicht ist in sechs Strophen unterteilt, die jeweils einen eigenen Aspekt des Wirtshausbesuchs beleuchten. Die erste Strophe beginnt mit dem Abschied, dem „Schwingen des Hutes“, und lobt den guten Wein. Die zweite Strophe betont, dass die Bezahlung erfolgt ist und die Schulden beglichen sind, was die Freiheit und Unbeschwertheit des Gastes unterstreicht. In der dritten Strophe wird der Gast ermuntert, wiederzukehren, wenn er sich anständig verhalten hat. Dies deutet auf die Bedeutung von Anstand und Respekt hin, die im Wirtshaus gelten.

Die vierte Strophe lenkt den Blick auf das Töchterlein des Wirts, das als „züchtig, schlank und fein“ beschrieben wird, was eine leichte, augenzwinkernde Anspielung auf die Freuden des Lebens darstellt. Die fünfte Strophe ist humorvoll und fast schon makaber, da sie andeutet, dass der Wirt notfalls ein Töchterlein kaufen müsste, falls er keins hätte. Diese ironische Bemerkung unterstreicht die Lebensfreude und den Spaß an den kleinen Dingen des Lebens. Die letzte Strophe schließlich beendet das Gedicht mit einem friedlichen und optimistischen Ausblick auf die Nacht und die Heimkehr.

Der Stil des Gedichts ist volksliedhaft und einfach gehalten, mit eingängigen Reimen und einer klaren Sprache. Hebel verwendet eine Mischung aus Humor, Wärme und Lebensweisheit, um eine positive Botschaft zu vermitteln. Das Gedicht feiert das einfache Leben, die Freundschaft und die Freude am Zusammensein. Es ist ein Loblied auf die kleinen Genüsse und die Bedeutung von Gemeinschaft. Die unkomplizierte und fröhliche Art des Gedichts macht es zu einem zeitlosen Ausdruck des menschlichen Bedürfnisses nach Geselligkeit und Wohlgefühl.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.