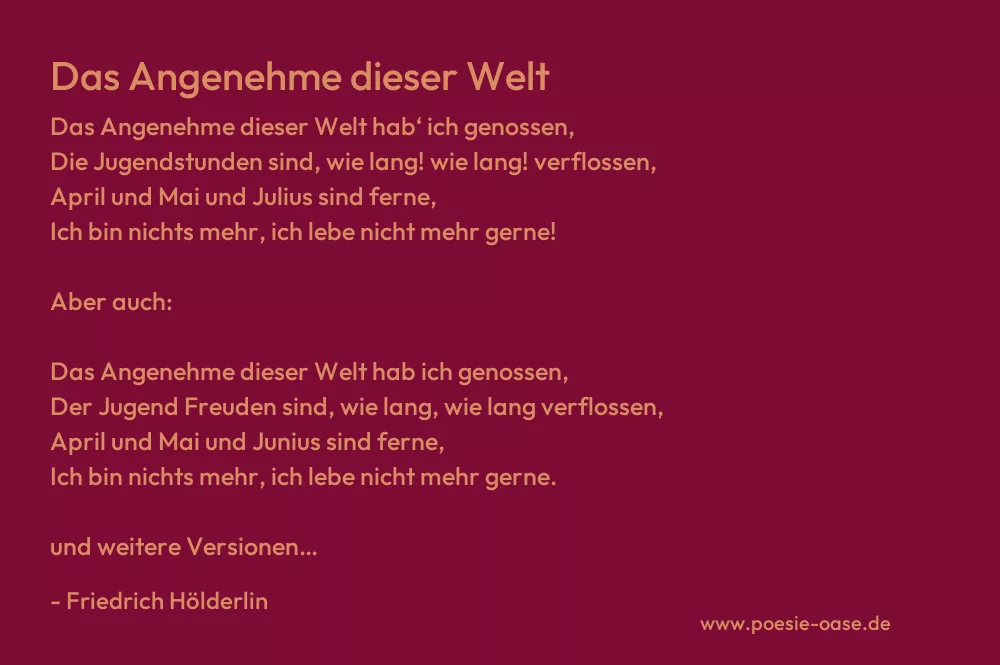

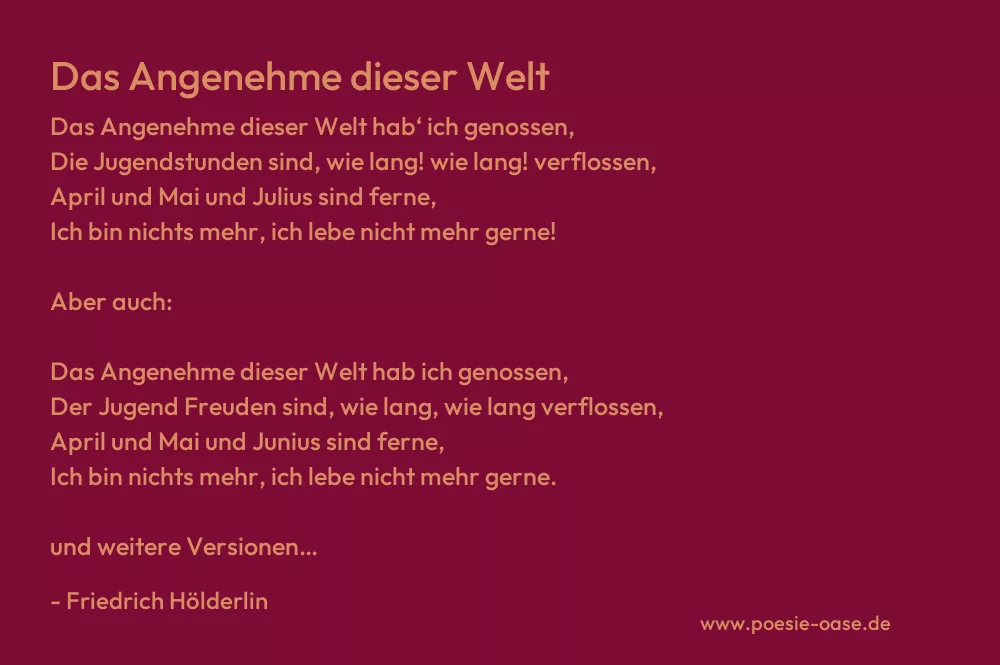

Das Angenehme dieser Welt

Das Angenehme dieser Welt hab‘ ich genossen,

Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen,

April und Mai und Julius sind ferne,

Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!

Aber auch:

Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen,

Der Jugend Freuden sind, wie lang, wie lang verflossen,

April und Mai und Junius sind ferne,

Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne.

und weitere Versionen…

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Das Angenehme dieser Welt“ von Friedrich Hölderlin behandelt die Themen der Vergänglichkeit und der Melancholie, die mit dem Verlust der Jugend und der Freude am Leben verbunden sind. In den ersten Zeilen drückt der Sprecher eine tiefe Traurigkeit und Resignation aus, indem er den Verlust seiner Jugend und das Entgleiten der Zeit betont. Die Worte „wie lang! wie lang!“ vermitteln die Schmerzlichkeit und das Gefühl der Endgültigkeit, das mit dem Verfließen der „Jugendstunden“ einhergeht. Der Sprecher fühlt sich von der Welt entfremdet, was sich in der Aussage „Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!“ widerspiegelt.

Die wiederholte Struktur und die Variation der Jahreszeiten „April und Mai und Julius sind ferne“ betonen den Ablauf der Zeit und den unaufhaltsamen Verlauf der Jahreszeiten, die als Metapher für das Leben selbst dienen. Die Jugendjahre – symbolisiert durch die frühlingshaften Monate – sind nun weit entfernt, und der Sprecher sehnt sich nach ihnen, was die Vergänglichkeit des Lebens unterstreicht. Die Wiederholung dieser Zeilen zeigt auch eine Art Zermürbung und Resignation, die der Sprecher empfindet, da er immer wieder den gleichen Verlust und die gleiche Entfremdung durchlebt.

Im zweiten Abschnitt, der in der Wiederholung der ersten Version auftaucht, wird die gleiche Aussage getroffen, jedoch mit einer leichten Variation im Monat „Junius“, was eine kleine Änderung im Rhythmus und in der Symbolik darstellt. Die fortwährende Wiederholung der Versionen könnte als eine Darstellung der Vergeblichkeit des Streben nach Rückkehr oder Veränderung interpretiert werden. Trotz der verschiedenen Formulierungen bleibt die Empfindung der Melancholie und der Entfremdung konstant. Es gibt keine Lösung für das Gefühl der Leere, das der Sprecher empfindet.

Insgesamt thematisiert Hölderlin in diesem Gedicht die Entfremdung und das Verlangen nach der verlorenen Jugend, die mit einer Sehnsucht nach den Freuden der Vergangenheit und einer gleichzeitigen Resignation gegenüber der Gegenwart und Zukunft einhergeht. Die wiederholten Bilder von Frühling und Sommer, die als Symbole für die Jugend und Lebensfreude dienen, stehen im Kontrast zu der trüben Stimmung der Gegenwart, die sich durch den Verlust dieser freudigen Jahre definiert.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.