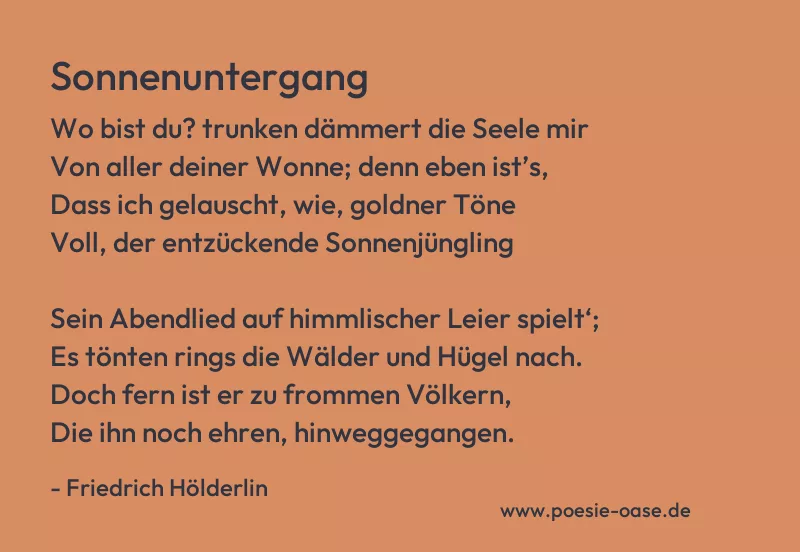

Sonnenuntergang

Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir

Von aller deiner Wonne; denn eben ist’s,

Dass ich gelauscht, wie, goldner Töne

Voll, der entzückende Sonnenjüngling

Sein Abendlied auf himmlischer Leier spielt‘;

Es tönten rings die Wälder und Hügel nach.

Doch fern ist er zu frommen Völkern,

Die ihn noch ehren, hinweggegangen.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Sonnenuntergang“ von Friedrich Hölderlin beschreibt die tiefe Ergriffenheit des lyrischen Ichs angesichts eines eindrucksvollen Naturschauspiels. Die untergehende Sonne wird personifiziert als „entzückender Sonnenjüngling“, der sein „Abendlied“ auf einer „himmlischen Leier“ spielt und dabei die Welt mit seinem goldenen Klang erfüllt. Dieses Bild verleiht dem Sonnenuntergang eine fast göttliche Dimension und verweist auf die enge Verbindung von Natur und Transzendenz.

Die erste Zeile mit der Frage „Wo bist du?“ deutet die plötzliche Leere und das Gefühl des Verlassenseins an, nachdem die Sonne untergegangen ist. Die Seele des lyrischen Ichs ist „trunken“ von der Schönheit und Wonne des Erlebten, zugleich aber auch melancholisch über die Vergänglichkeit des Augenblicks. Der Sonnenuntergang erscheint hier als Symbol für das Verlöschen eines höheren, göttlichen Wirkens in der Welt.

Im letzten Teil des Gedichts weitet sich die Reflexion: Die Sonne ist „zu frommen Völkern“ weitergezogen – zu jenen, die sie noch ehren. Hier klingt eine Klage über den Verlust einer tieferen, spirituellen Verbindung an, die in der eigenen Umgebung offenbar nicht mehr besteht. Der Sonnenuntergang wird damit nicht nur als Naturphänomen, sondern auch als Zeichen für eine Entfremdung des Menschen von der ursprünglichen Ehrfurcht vor dem Göttlichen verstanden. Das Gedicht vereint Naturbeschreibung, Mythos und existenzielle Sehnsucht zu einem dichten Stimmungsbild.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.