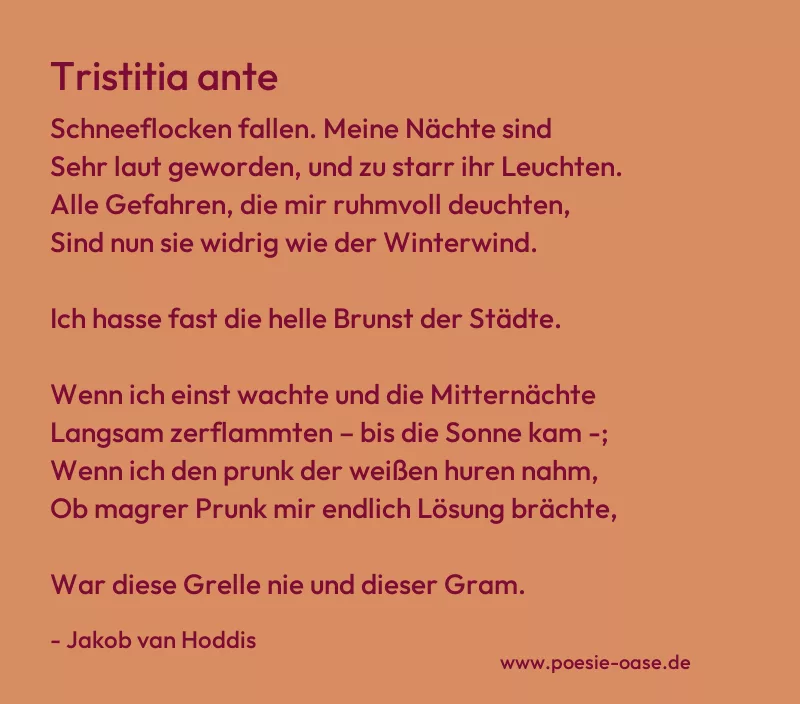

Tristitia ante

Schneeflocken fallen. Meine Nächte sind

Sehr laut geworden, und zu starr ihr Leuchten.

Alle Gefahren, die mir ruhmvoll deuchten,

Sind nun sie widrig wie der Winterwind.

Ich hasse fast die helle Brunst der Städte.

Wenn ich einst wachte und die Mitternächte

Langsam zerflammten – bis die Sonne kam -;

Wenn ich den prunk der weißen huren nahm,

Ob magrer Prunk mir endlich Lösung brächte,

War diese Grelle nie und dieser Gram.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Tristitia ante“ von Jakob van Hoddis entfaltet eine düstere und melancholische Atmosphäre, die von einer inneren Zerrissenheit und einer tiefen Entfremdung geprägt ist. Die ersten Zeilen, in denen „Schneeflocken fallen“, schaffen eine kalte, stille Szene, die sich durch das „starr leuchtende“ Bild der Nächte verstärkt. Der Schnee als Symbol für Unbeweglichkeit und Erstarrung steht hier im Kontrast zu den lauten und quälenden Nächten des lyrischen Ichs, was die innere Unruhe und die Isolation des Sprechers betont. Das „starr leuchtende“ Bild vermittelt eine Kälte, die nicht nur die Außenwelt betrifft, sondern auch die innere Gefühlswelt des Ichs.

Die zweite Zeile, in der der Sprecher von den „Gefahren, die ihm ruhmvoll deuchten“, spricht, lässt auf eine verpasste Möglichkeit hinweisen: Die Gefahren, die einst als aufregend oder sogar „ruhmsvoll“ angesehen wurden, entpuppen sich nun als „widrig“, was den Verfall der Ideale und die Enttäuschung über das eigene Leben widerspiegelt. Der „Winterwind“ verstärkt die Vorstellung einer kühlen, unnachgiebigen Welt, die das lyrische Ich in seiner Zerrissenheit umhüllt und seine Hoffnungen erstickt. Es ist ein Bild von Verlust und der Unfähigkeit, etwas Positives aus der eigenen Vergangenheit zu ziehen.

In der zweiten Strophe wird eine tiefere Ablehnung gegenüber der Welt ausgedrückt. Der Sprecher „hasst fast die helle Brunst der Städte“, was auf eine grundsätzliche Abkehr von der modernen, städtischen Gesellschaft hindeutet. Diese „helle Brunst“ könnte die hektische Energie und die Oberflächlichkeit des städtischen Lebens symbolisieren, die dem Sprecher in ihrer Grellheit und Künstlichkeit zuwider ist. Der Wunsch, sich von dieser Welt abzuwenden, wird noch verstärkt durch die Vorstellung von der „Mitternacht“, die als eine Zeit der Stille und des Rückzugs erscheinen könnte.

Im letzten Abschnitt des Gedichts wird eine intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Idee der Erlösung angedeutet. Der Sprecher erinnert sich an eine Zeit, in der er in den „prunk der weißen huren“ eingetaucht ist, was möglicherweise für die Versuchung und die Oberflächlichkeit des Lebens steht, die in seiner Vergangenheit eine Rolle spielten. Die Frage, ob dieser „magere Prunk“ ihm „Lösung brächte“, deutet auf eine Suche nach Erfüllung und Bedeutung hin, die jedoch nie wirklich befriedigt wurde. Der Verweis auf die „Grelle“ und den „Gram“ am Ende des Gedichts zeigt, dass die ersehnte Erlösung nie erreicht wurde, sondern vielmehr in Enttäuschung und Schmerz endete.

Das Gedicht thematisiert den inneren Konflikt des lyrischen Ichs, das sich zwischen der kalten, entbehrungsreichen Welt und der Versuchung des oberflächlichen Lebens hin- und hergerissen fühlt. Es spiegelt eine tiefe Unzufriedenheit und das Fehlen von Erfüllung wider, während die Außenwelt und die gesellschaftlichen Werte zunehmend als fremd und abstoßend empfunden werden. Die Kälte des Winters und die leere „Grelle“ stehen als Symbole für das innere Vakuum und die Entfremdung des Sprechers von der Welt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.