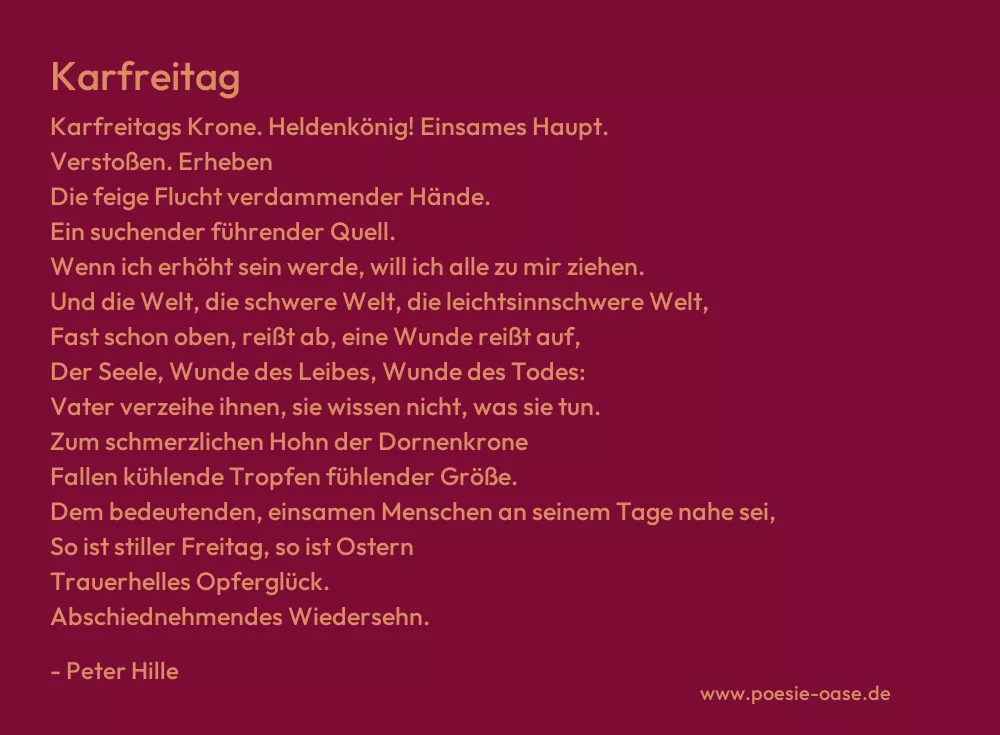

Karfreitag

Karfreitags Krone. Heldenkönig! Einsames Haupt.

Verstoßen. Erheben

Die feige Flucht verdammender Hände.

Ein suchender führender Quell.

Wenn ich erhöht sein werde, will ich alle zu mir ziehen.

Und die Welt, die schwere Welt, die leichtsinnschwere Welt,

Fast schon oben, reißt ab, eine Wunde reißt auf,

Der Seele, Wunde des Leibes, Wunde des Todes:

Vater verzeihe ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.

Zum schmerzlichen Hohn der Dornenkrone

Fallen kühlende Tropfen fühlender Größe.

Dem bedeutenden, einsamen Menschen an seinem Tage nahe sei,

So ist stiller Freitag, so ist Ostern

Trauerhelles Opferglück.

Abschiednehmendes Wiedersehn.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Karfreitag“ von Peter Hille ist eine dichte, ernste Auseinandersetzung mit dem Leidensweg Christi und der symbolischen Kraft des Karfreitags. Bereits der Titel und der erste Vers – „Karfreitags Krone. Heldenkönig!“ – verbinden christliche Theologie mit einer heroischen, beinahe tragischen Darstellung Jesu als „einsames Haupt“. Der Begriff „Heldenkönig“ deutet auf die Opferbereitschaft und Größe des Leidenden hin, der von der Menschheit verstoßen wurde. Die „feige Flucht verdammender Hände“ beschreibt die Schuld derer, die Jesus aus Angst und Verblendung dem Tod überließen.

Im weiteren Verlauf greift Hille biblische Anspielungen auf: „Wenn ich erhöht sein werde, will ich alle zu mir ziehen“ verweist auf das Johannesevangelium und verdeutlicht den Gedanken der Erlösung durch das Kreuz. Die Welt selbst wird als „leichtsinnschwere Welt“ beschrieben – ein Paradoxon, das die Unbeständigkeit und Schuld der Menschheit unterstreicht, die durch Gleichgültigkeit und Verblendung am Leid Christi mitwirkt.

Besonders eindringlich ist die Bildsprache, mit der Hille die körperlichen und seelischen Wunden Jesu verbindet: Die „Wunde der Seele“, „des Leibes“ und „des Todes“ wirken wie eine Steigerung, die auf das tiefe existentielle Leiden verweist. Die berühmten Worte „Vater verzeihe ihnen, sie wissen nicht, was sie tun“ betten das Geschehen klar in den Kontext der Passion und betonen gleichzeitig die Größe und Güte des sterbenden Christus.

Im letzten Teil beschreibt Hille eine fast paradox anmutende Stimmung: Das „trauervolle Opferglück“ verweist auf die Ambivalenz des Karfreitags als Tag des Schmerzes und der Hoffnung zugleich. Die „Dornenkrone“ steht für den schmerzlichen Spott, während „kühlende Tropfen fühlender Größe“ für eine Art göttlicher Milde und Trost sprechen. Die abschließenden Worte „Abschiednehmendes Wiedersehn“ greifen das christliche Motiv der Auferstehung und des Osterwunders auf – das Leiden wird zur Voraussetzung für das neue Leben.

Hille verbindet in diesem Gedicht religiöse Symbolik mit einer tiefen menschlichen Empfindung von Einsamkeit, Schuld und Hoffnung. „Karfreitag“ wird so zu einer poetischen Reflexion über Opfer, Vergebung und die stille Größe des Moments zwischen Tod und Erlösung.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.